奥斯丁的“简迷”们

简·奥斯丁逝世二百周年

奥斯丁的“简迷”们

简·奥斯丁

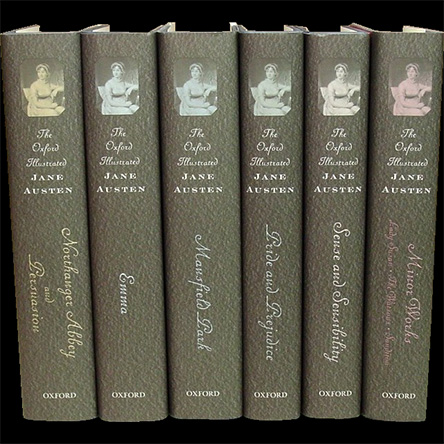

查普曼编撰的六卷本牛津版奥斯丁文集

今年恰值简·奥斯丁忌辰200周年。据报道,300多人的北美“简迷”代表团将远赴英伦,参加在温彻斯特举行的相关纪念活动。要知道,经典作家奥斯丁的铸就,绝对离不开各类“简迷”的大力支持。

奥斯丁小说可以医治

维多利亚时代读者的百无聊赖

维吉尼亚·伍尔夫曾告诫读者,千万不要小觑奥斯丁的粉丝:伦敦的某些老年绅士,若看到奥斯丁被贬低,就仿佛自己的姑妈受了侮辱。无独有偶,同时期的另一位小说家阿·本涅特,也对某些狂热分子打趣道:“简·奥斯丁?我感觉,我正在接近危险之地。大批的守护者正在保卫着奥斯丁的荣誉,为了这神圣的事业,他们不惜杀戮。”这些老年绅士被后来的英美研究者称为第一代“简迷”(Janeite)。他们多为爱德华时期的鉴赏家、学者和作家,且几乎都是皇家文学协会或者英语协会的成员,鼎鼎有名的如圣茨伯利、布拉德利、雷利、塞西尔、查普曼等。他们特别强调学术研究中的人情味,不仅热爱奥斯丁的小说,似乎更怜惜这位小姐本人。在这些绅士的言谈中,“简”变成了一个颇具家常气息的名字。

圣茨伯利率先使用了“简迷”的称呼。1894年,在某次讲座的末尾,他开玩笑道,100年来的文学作品中,有5位年轻小姐,值得绅士们追求,但是“要作为朝夕相处的结婚伴侣,我不知道,其他四位谁能跟伊丽莎白相比”。布拉德利也说过类似的话:“我在跟奥斯丁恋爱,尤其跟伊丽莎白恋爱了。”雷利在致查普曼的信中写道,“奥斯丁小姐居然知道这么多。我真不敢相信,她竟这么理解夫妻生活,尤其是男人……”这显然不是谈论文本,而是把小说人物当成生活中的真实女性,犯了后来英美新批评派的“大忌”:将作者和作品混为一谈。在演讲中,塞西尔驳斥奥斯丁的诋毁者,一时情急,脱口而出:“有识别力的批评家都赞赏她的作品,多数受过教育的读者,读她的小说,都感到欣悦。当然,贬损者也是有的,就如某些人不喜欢阳光和无私的精神。”

位于乔顿的简·奥斯丁庄园

在此之前,“简迷”早已存在,奥斯丁家族成员中就有不少。奥斯丁-李的《回忆录》显著突出了姑妈的居家特征:传主考究的书法、高超的缝织技艺、对侄子侄女的关爱等,但他较少涉及姑妈的艺术创作。奥斯丁小说艺术的欣赏者和继承者乃是侄孙布拉伯恩——当时小有名气的童话故事作家。他的短篇《单身汉结婚了》颇具家庭喜剧的色彩:谄媚的亲戚簇拥在富有的单身老汉身边,巴不得其早点死去,好来瓜分财产;几位准新娘,恰如奥斯丁小说中耍手段的苏珊女士或者露西·斯蒂尔,轻而易举地掌控那些自负愚蠢的男人。

家族外的“简迷”更不乏其人。奥斯丁同时代的小说家米特福德曾言:与其跟乔顿当地名流待在一起,还不如同奥斯丁笔下人物靠近些。当然,这位作家更因为“恶评”奥斯丁而被后人牢记。她曾是奥斯丁的邻居,在记忆中,奥斯丁年轻时“非常漂亮,但傻里傻气,装模作样,是个善于引起男人注意的花蝴蝶”。在私人书信里,她希望奥斯丁能进一步提高艺术修养,追求优雅的风格,少一些讥讽和挖苦。《维莱特》出版之后,夏洛特·勃朗特告诉自己的朋友:“几天前,我收到一封信,说某个小有名气的女人曾下定决心,要是她结婚,无论如何都要嫁给个像《爱玛》中的奈特利先生那样的男人。”勃朗特并不认可奥斯丁的艺术创作,曾作出如是“恶评”:奥斯丁的刻画不过是“平凡面孔的一幅维妙维肖的银板照相”,全无想象力、缺乏思想深度;奥斯丁阅历寥寥,“压根儿不知激情为何物”。不过,这里的例子却不经意表明了奥斯丁粉丝的热情。

在早期“简迷”看来,奥斯丁的艺术特质是于平凡中创造了神奇。小说近乎历史,但又摆脱了刻板模仿,不尽于言,又不外于言。其独特的现实性直如水月镜像,透彻玲珑。虚构和真实的界线,殊难区分。真正的“简迷”,在小说内外来去自如,从穿梭中得到自我肯定。维多利亚时代作家欧丽芬特不由得赞叹,令人敬畏的奥斯丁“如此成功地掩饰了所呈现的平凡世界与高超艺术间的界限”。

19世纪末“简迷”增多了,甚至不限于英国,出版物本身也证明了这一点。早在1816年,美国的费城版《爱玛》就已经悄然面世。19世纪中期以来,英国小说的价格越来越为一般民众所能承受,市面涌现出大量的简装版本。1883年大众版的奥斯丁小说充斥坊间,最便宜的单本价格仅为2便士。奥斯丁的畅销似乎极大刺激了图书市场,随之而来的则是书商大战,1890年麦克米伦公司的插图版、1892年丹特公司的十卷本套装等纷纷问世。

世纪之交的“简迷”,不仅热爱奥斯丁和其笔下的人物,甚至追随奥斯丁的足迹。英国女作家希尔走访了奥斯丁生活过的土地,揭开奥斯丁生活及其环境之全部秘密。在她笔下,奥斯丁成为故居乔顿的守护神灵。美国人亚当斯不仅故地重游,记录奥斯丁家族的真人真事,还在想象中邂逅了小说人物,这正是文学朝圣之妙。同一时期致力于保护文化遗产的书册往往以真实照片来展示历史原貌,希尔却使用自己妹妹亲手绘制的插图。奥斯丁姐妹的嬉戏,邻里亲戚的宴饮,洗礼盘、管风琴,里巷天井等昔日风物人物,均栩栩然于纸上。相较之下,1910年黑白照片中的乔顿,逊色多多,不得不令人感叹“简迷”的想象力。

后来的美国学者克·约翰逊指出,奥斯丁的魅力和“退化的现代性”感受息息相关。“现代性”被理解为“从痴迷中醒来”,也就是“祛魅”。维多利亚社会是启蒙时代的产物,蒸汽机、铁路和电力等将现代世界连为一体,令人心迷神乱的新闻报道和争论攻讦比比皆是。而奥斯丁时代的英国虽处于现代分期,毕竟早于大规模工业革命。那是个安静闲逸、彬彬有礼的社会,或许有些单调乏味,但“民众的神经,永远处于一种修整状态”。人们的情感尚未变得粗糙,平凡生活也充满乐趣,对真实质朴的存在不乏特殊的生命感悟。奥斯丁的小说中绝无刺激性事件,19世纪末的英国评论对此大加赞赏,并借以影射或者直接批评哈代等作家的某些情节设置。当时的惊悚小说盛极一时,大批评家约翰·拉斯金指出,这会使读者对平凡生活感到厌烦。“奥斯丁小说中的女主人公,散发着无穷魅力,即使最无聊的事情,也变得有趣了”。这句话或许不入当今学者的法眼,在当时却被广泛引用,恰恰说明,奥斯丁小说可以医治维多利亚时代读者的百无聊赖。

“绅士学者”让奥斯丁成为经典作家

真正让奥斯丁成为经典作家的还是“绅士学者”。他们意欲确立奥斯丁在英语文学中的地位,认真谈及奥斯丁的艺术创作和时代背景等,一定程度上将奥斯丁研究从印象主义和主观阐释中摆脱出来,实际上也强化了奥斯丁作为小说家的地位,有些成为奥斯丁批评中的重要文献。皇家文学协会和英语协会都是当时英国最具学术权威的机构,而这些绅士都算得上是一言九鼎的学者或者批评家。“简迷”查普曼的功劳尤其值得一提。1923-1951年间,他陆续推出了六卷本牛津版奥斯丁文集,包括《次要作品集》。用研究古典作家的方法来整理流行小说家的文本,在英美文学史中尚属首次。查普曼的精神薪火相传,注入给F.R.利维斯,再变而成剑桥大学的“英语研究”和“专业文学批评”。利维斯夫妇劝导读者远离畅销爱情小说的精神污染,力挺奥斯丁,说其小说中的某种情感结构将奥斯丁和“有教养的读者”联系起来。

当然,我们不必把任何学者或读者都当成“简迷”。比如,上面提到的利维斯,将奥斯丁看作是19世纪小说“伟大传统”的第一人,这是重视她的道德现实主义;而利维斯夫人的弟子瓦特进一步论证,奥斯丁把理查森的“写实的现实主义”和菲尔丁的“评价的现实主义”结合起来,从而接续了18世纪英国文学的“伟大传统”。这些学者都是拿奥斯丁当“材料”来“佐证”自己的观点。同样,20世纪后半叶的某些学者口口声声地念叨奥斯丁,其实也是别有用心的。美国学者布斯以叙事和婚恋情节为主导来解读奥斯丁的小说,一度成为经典的分析模式。在学界新锐赛奇维克看来,这些正统阐释和英美社会的主流意识形态之间存在着共谋关系,因而大力提倡“酷儿奥斯丁”。区别在哪里呢?当下知名的奥斯丁学者克·约翰逊曾校订和注释《曼斯菲尔德庄园》。她深知编辑的责任重大,曾因一处标点拿捏未准,辗转反侧,梦中奥斯丁的精灵启发她做出了最佳的句读抉择。她居然在专著《简·奥斯丁:狂热和文化》的前言里对此大书一笔,这就有些“简迷”的味道了。

学界之外也有为数众多的“简迷”。此处不妨提一下吉卜林的短篇小说《简迷》(1924)。故事发生在一战后的某天,一群男性工人聚集于共济会会堂,主人公亨伯斯道讲起战争经历。战争后期,他被派往法国北部战场,稀里糊涂加入所在炮兵连在战壕里成立的奥斯丁读友社。一次作战中,几乎所有战友都阵亡,亨伯斯道被炮弹炸晕,焦急地等待护士救援,却没有轮到机会,嘟嘟囔囔地抱怨,“让那个贝茨小姐闭上嘴”。这居然像接头暗语一样引来了护士长的关注。亨伯斯道那句经典的台词,颇能概括“简迷”之于奥斯丁小说的态度:“说不清为了什么,但我知道,我不得不读它们。”

奥斯丁的小说从不描写战争,吉卜林的“简迷”却在战争中拿奥斯丁来解闷。哈丁(D. W. Harding)在《有节制的憎恶》中提及另一部小说,其中的某位首相在开会时曾偷偷摸摸阅读《爱玛》,后来干脆公开摆上了桌面。这是有所影射的。在两次世界大战之间,英国首相鲍德温就宣称自己是“简迷”,他推行绥靖政策,难免见恶于哈丁等中间偏左的知识分子。奥斯丁和战争的关系也许很值得玩味。1940年7月26日,改编自《傲慢与偏见》的电影在美国首次公映,29日的《泰晤士报》对此进行影评,当然,更在显著位置报道了二战的惨烈近况。它的封面故事向读者许诺:一旦英国失利或投降,美国将要采取救援行动。

美国期刊作家坎比也算得上是“简迷”,他在《星期六评论》上的撰文最有代表性。文中赞美了18世纪英国人的举止、性情、乡村,尤其普通的家庭女人,“战时最伟大的英语小说无疑是奥斯丁创作的”,仿佛美国参战完全是为了保卫这位18世纪淑女作家。坎比写道,英国人“首先应该感谢奥斯丁”。1940年8月9日,《纽约时报》报道了史无前例的德军空袭;英国的报刊更突出了巴斯遭袭的惨状,行文中偶尔提及奥斯丁曾旅居于此。其实,只是在二战期间,奥斯丁和巴斯的紧密联系才建立起来。1940年之后,巴斯成为18世纪英国辉煌成就的代表,自上世纪80年代以来,每年9月份都在巴斯举办相关的奥斯丁庆祝活动,参与者或身着摄政时代的服饰,或扮演小说中的人物,但或许他们忘记了,奥斯丁压根儿不喜欢巴斯,尤其是“黄不溜秋的建筑”。

从“阅读”奥斯丁到“观看”奥斯丁

战争改变了“经典奥斯丁”的命运。1940年,伦敦、巴斯历经德军飞机的轰炸后,奥斯丁协会正式成立。首要的任务就是恢复乔顿乡舍(奥斯丁生命中最后8年的居所),保护与之相关的财产。这离不开无数英美“简迷”的贡献。为了收购乔顿乡舍并将其作为“朝圣之地”,英国艺术界的名流伊丽莎白·詹金斯(奥斯丁的传记作家)、大卫·塞西尔勋爵(前面提到的绅士学者)和玛丽·拉塞尔斯(著名的奥斯丁学者)等,与奥斯丁-李家族的后裔联手在泰晤士报上高调征求社会各界的资助。诸多团体均表示大力支持,这感染了退休未久的伦敦律师卡本特。1944年,卡本特的儿子刚从剑桥毕业就被派往意大利战场,三周后被敌方狙击手射杀。为了纪念儿子,1947年卡本特曾以3000英镑购得乔顿乡舍;1949年他响应公众和社会舆论的号召,将其慷慨捐赠出来,奥斯丁纪念馆便在这里诞生了。

为了让奥斯丁纪念馆“真实”起来,美国“简迷”在捐赠方面同样起到了重要作用。无论是1949年的奥斯丁纪念馆,还是1990年代成立的乔顿图书馆,都反映了英美之间积极的文化交流。纪念馆的“镇馆之宝”、奥斯丁本人的一束头发,就是美国简迷艾伯塔捐赠的。1947年,艾伯塔成为英国奥协的终身会员,她丈夫亨利·柏克和奥斯丁专家格雷则是后来北美奥协的共同创始人。早在1940年代,艾伯塔就开始收藏各种奥斯丁小说译本,尽管她不懂那些语言;每年她都和父亲一起大声朗读奥斯丁小说;她还常常造访乔顿,瞻仰奥斯丁故居和记录那里的风物人情。媒体称艾伯塔拥有奥斯丁家族成员之外的“最佳私人珍藏”。艾伯塔曾经给查普曼写信探究某些手稿的价值,也和北美的奥斯丁学者深度交流,讨论收集到的有关奥斯丁的最新出版物。

查普曼在1954年建议艾伯塔“售卖或者处置”她的收藏,将其转给英国奥协的卡本特;后者也曾给艾伯塔发函委婉地暗示,“奥斯丁纪念馆是一个圣殿,奥斯丁的遗物应该在那里安放”。艾伯塔礼貌地拒绝了。1954年12月,艾伯塔向Pierpont Morgan图书馆捐赠了几份奥斯丁姐妹的信件手稿。选择国际性的档案馆,而不是将私人收藏交给某个家族,无疑大大拓展了奥斯丁“文学朝圣”的范围。

另一个美国“简迷”勒纳是乔顿图书馆的创始人。1980年代,她在斯坦福大学攻读计算机和数学课程,奥斯丁小说为其提供了精神上的世外桃源。毕业后,勒纳创立网络公司,并取得了丰硕的经营业绩。英国作家尼克松曾在奥斯丁协会致辞中言及,由于遗产税的征收和高昂的修缮费用,乔顿庄园继承人奈特在管理上捉襟见肘,甚至不能支付一般维护费用。有感于此,勒纳决定与后者签订长达125年的租赁合同。她颇有营销远见,建立了乔顿图书馆,正如网站上宣称的,“这是早期英国女性的写作之家”。图书馆的网站提供了大量英国早期女性作家的传记和罕见的PDF版小说,鼓励各类读者去探索这一时期的文学市场和小说写作的历史语境。

21世纪“简迷”急剧增多。首先,战后大学教育的普及,公民识字率攀升,使得普通读者增多,也推进了奥斯丁研究。1949年以来,英国奥协定期发行《年报》,通告每年活动,也部分地起到研究论坛的作用。1970年代,布里斯托和巴斯开始组建地区性的奥斯丁研究分会等。此后,各类旅行社、假期学习组织和继续教育机构等定期举办“简·奥斯丁周”、“年度小说讨论”等活动。1979年北美奥斯丁协会建立,随后各州都建立分部。北美协会每年12月份出版期刊《说不尽的劝导》(后来还配有网络版),既包揽学术文章,也囊括通俗读物。澳大利亚的奥斯丁协会也于稍后成立,期刊则为《讲不完的情感》。每年10月,北美都要召开国际会议,议题的选择兼顾大众和学院精英的口味。其中有一个极为流行的“奥斯丁问答”,学院派得分往往低于普通“简迷”。北美协会的规模已远超奥斯丁的故乡。

其次,“简迷”的剧增也和当下的传播方式有关。影视和网络视频逐渐成为更基本、更重要的文化传播媒介。小说世界中的房屋格调、服装款式和乡村风情成为当下影视文化的热点,电影制作技术如“远景”“移动摄影”“镜头组接”等,恰逢其时地有了用武之地。奥斯丁小说由第三人称讲述,紧扣女性角色的思想意识,而影片美化了某些男主人公来吸引眼球,如上身半裸的达西。某些次要角色也常常被恶搞,某《傲慢与偏见》的剧照中展示了凯瑟琳夫人和夏洛特兴致勃勃地鞭打牧师柯林斯的场景,仿佛奥斯丁对“性虐”早已关注。今天的“简迷”似乎没有动力去阅读原著,他们并非“阅读”奥斯丁,而是“观看”奥斯丁。

另外,1970年代以来,奥斯丁纪念馆和乔顿庄园已完全对公众开放,几乎与二战后“传统文化产业”发展同步。英国的某些政府和非政府组织,以弘扬民族文化为名义,大力宣传保护以物质形式存在的文化遗产,如建筑、景观等。奥斯丁足迹所到之处,温彻斯特和巴斯等被认为最能代表“英国风格和传统价值观”。许多“简迷”都从旅游观光中诞生。当然,旅游景点展现的温馨记忆或者亲密之情,只是表面上让游客获得了对历史的“宾至如归”之感。旅游地的个别景致和奥斯丁故居里器具用品的精心摆置,很大程度地满足了20世纪末空前高涨的消费需求。

21世纪的今天,和奥斯丁相关的改编电影、学术专著及文学评论井喷而出,更不必说奥斯丁小说的续集、前传、模仿作品,这位淑女作家甚至跟奥巴马、本·拉登、吸血鬼、僵尸等并置一处。眼下,还有几种不同的“简迷”称呼,比如Janeism, Austenmania或Janemania,不妨译为“简控”或者“简狂”。“控”或“狂”似有夸张的意味,倒也透露出时下的火爆氛围。

过去和现在的关系不是简单的、静止的、永恒的,而是发展着的、互动的和介入性的。2009年在乔顿庄园举办的“与奈特夫人饮茶”就是极好的例证。为了身临其境,“简迷”自愿出钱出力,在乔顿庄园的草坪上规整了一条专为18世纪马车通行的大道;他们还要接受专门培训来熟悉那个时期的棋牌和膳食。两位著名演员应邀扮演《傲慢与偏见》中的达西夫妇,他们娴熟地应酬四方来客,甚至给你一个意想不到的飞吻和拥抱;参与者还可以和奥斯丁家族的后人(也就是前面提到的乔顿庄园继承人奈特)一起跳舞、闲聊并签字留念。这些活动进一步混淆了真实生活、传记、小说和电影的界限。过去似乎固执地萦绕着当下,并坚实地变为现在的组成部分。对过去的理解,总是抱以当下的感受。对于21世纪的读者,更不用说狂热的“简迷”,“奥斯丁”已经变成了充满欲望与想象的文化符号之一。

奥斯丁庆祝活动上,参与者身着摄政时代的服饰,扮演小说中的人物。