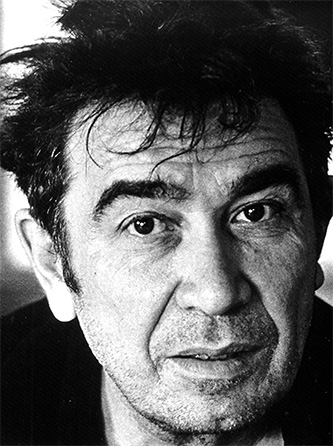

阿芒·卡蒂:一座活火山的寂灭

4月6日早晨,我从“浪游戏剧中心”负责人让-雅克·奥卡赫处得悉:阿芒·卡蒂逝世了。噩耗传来,我心中的悲痛难以言表。

《费加罗报》载文称,阿芒·卡蒂是一位伟人,如同一座生时不断喷发的活火山般,终于寂灭,演化成“一个世纪的传说”。《人道报》把他形容为“天使”。自然,他是一个“愤怒的天使”,谈论路易丝·米歇尔和罗莎·卢森堡时,出言犹如“火山爆发”,“冲决一切界限”。该报回顾逝者生前在巴黎“诗人之家”激动人心的演说场景,还有他在蒙特伊“浪游戏剧中心”呼唤投入“葛兰西的战斗”,要“种下两株樱桃树,期待‘樱桃时节’回归”,激情澎湃的轩昂气宇。人们因之将他比喻为“凤凰涅槃”,说火鸟会从灰烬中重生,正像让-雅克·奥卡赫所强调的:阿芒·卡蒂仍旧继续在他蒙特伊的住所“树屋”里写作。

《世界报》发表署名文章,从另一个角度认定:阿芒·卡蒂逝世反射出“乌托邦镜面的爆裂”。抑或,这正应和了逝者本人曾自称“堂吉诃德”,一个未来世界的梦幻家。法国人还记得1968年12月19日,巴黎“夏乐剧场”首演卡蒂掀动风潮的作品《弗朗哥将军的邪欲》。尽管得到马尔罗支持,但招致西班牙政府强烈抗议,法国当局不得不下令禁演。戴高乐责备作者是“一个头脑过热的诗人”。阿芒·卡蒂被迫到当时的西柏林避祸。流亡中,他又写了一部赞颂罗莎·卢森堡的剧本,回到阿维侬戏剧节为观众朗诵;可见其无政府自由笔锋的矛头所向。

1942年冬天,阿芒·卡蒂在贝亚贝洛森林打游击抵制德国纳粹被捕。当被问到为何要抵抗时,他凝望树上一只红喉鸟,灵机一动装傻回答:“我要坚持,把上帝推倒。”敌人以为此人精神失常,放走了他。后来,他又在塔尔纳克被德国人抓住,关进集中营,囚犯序列号为“17173”。阿芒·卡蒂的一生,正如弗雷德里克·卢塞尔在《解放报》上归结:“要叙述他变幻多端的一生,得写一部长达几卷的小说。”

阿芒·卡蒂于1924年1月26日出生在摩纳哥一个贫民窟里。父亲是个意大利血统的马路清洁工,信奉无政府主义,1942年在一次罢工中遭殴打致死,只剩下母亲艰辛持家。年轻的卡蒂16岁时被学校开除,遂投身二战的抵抗运动,在高莱兹森林里打游击,被捕判处死刑,侥幸逃过,后入英军特种伞兵部队,参加奥兰德战役。二战结束,他在《快报》和《解放报》当记者,业余时间开始写诗。

阿芒·卡蒂的文学创作历程漫长曲折。1959年,阿芒·卡蒂的早期剧作《牛娃》由导演让·维拉尔搬上巴黎雷卡米耶剧院舞台。1962年,他依据父亲形象创作剧本《清洁工奥古斯特的生活想象》,显露了这位戏剧怪才希冀打破传统演艺模式,在建制之外另辟蹊径的边缘化意向。他循此新途径拍摄的影片《围栏》,就是要冲破樊篱,突出贫民化特征,让被束缚的群体摆脱悲惨社会境遇。此片被誉为“一部电影交响诗”,获得戛纳电影节“评论奖”。他1976年写的《逆风飞鸭》以及《鹳》《黑鱼》《给被斩首者的浮雕》《兽笼的特派记者》《鼠孩》《短暂星球》《如越南一般》《红、黄、紫三色情》《卡赫卡纳一族的抗战》《塔唐贝格集中营的重生》《罗歇·卢克塞尔》《第一封信》《两座电椅前的公众之歌》和《阿德兰方舟》等数十部新颖剧作,到法国城乡巡演,在民间掀动激浪,引起大众共鸣。法国文化部特授予他“国家戏剧大奖”。

在阿芒·卡蒂几十部剧作中,我最感兴趣的是《诞生》和《圣布莱茨街的十三颗太阳》。《诞生》一剧曾在威尼斯戏剧节演出,背景是1954年的危地马拉。当年,美国策动推翻该国阿本斯合法政府。阿芒·卡蒂前往当地,参加印第安族游击队,在热带丛林中开展反政变斗争,以亲身经历写出剧本。该剧描写被俘的游击队员惨遭活埋。他们半截身子已入土,透过深夜的黑暗,仰面展望黎明,虽死犹生。如此生死场,表现了拉丁美洲人民争取民族独立的英勇精神。

《圣布莱茨街的十三颗太阳》一剧,1999年3月在巴黎首演。作者追怀1871年春天的巴黎公社,表露盼望“樱桃时节”回归的社会革命情怀。主题围绕瓦尔兰的怀表展开。装订工人瓦尔兰本是指挥巴黎公社保卫战的最后一位军事代表,坚持街垒巷战,“流血周”最后遭凡尔赛匪帮枪杀。阿芒·卡蒂描写道:“1871年5月28日,凡尔赛军官指挥行刑队枪决瓦尔兰,狂暴地从他胸口掏出死者仍在嘀嗒走动的怀表。今天,这只表为后人标出的是什么时间?”剧中,一批当代青年在找寻瓦尔兰的怀表。它仍在圣布莱茨街闪耀,指示着后来人前行的方向。应该提及,阿芒·卡蒂传播的巴黎公社理想,在今年的法国总统大选中仍有回响。至少有三位总统候选人表明了他们不放弃这一精神信仰。“左翼阵线”领导人梅朗松特地选择在3月18号巴黎公社纪念日时,在共和国广场召集了近10万人的竞选大会,提醒公众不要忘记,正是巴黎公社代表着“社会共和国”。社会党左翼候选人贝努瓦·阿蒙声言,他绝对不会混淆凡尔赛分子与巴黎公社社员。“工人力量”党女候选人纳塔丽·阿赫多更具体强调巴黎公社关于公民有权撤换当选人的原则,以及法定共和国公务员的薪俸不得超过一个熟练工人的工资。这表明,阿芒·卡蒂的戏剧宗旨切近现实,并非一些人贬斥的“乌托邦”。

几十年中,阿芒·卡蒂以法国几家报刊特派记者身份周游全球,关注世界各地势态,创作剧本、诗歌,或拍电影,传播“浪游话语”。在世界各处的漫游,是阿芒·卡蒂文学生涯的灵泉。上世纪80年代形成的“浪游话语”概念,是他创作诗歌与戏剧的主导动机。在他眼里,“所谓的西方自由世界是一座监狱”,一个“你方唱罢我登场”的商业市集,人类急需开拓另一个清平宇宙。阿芒·卡蒂坚称,要“以疾风般、充盈着希望的话语来实现超越”。为此,他声言:“跟人们逆风飞行,乃是我终生的奋斗”。

阿芒·卡蒂一生曾到过阿尔及利亚、爱尔兰、芬兰、俄罗斯、德国、加拿大、日本、古巴,以及拉丁美洲的许多国度。1954年,他乘坐西伯利亚大铁路到达中国。一段访华经历,尤其是中国革命,给他留下难忘的印象。他由此写出《中国》一书以及关于中国的两部剧本《老周游记》和《一个孤独的人》。《一个孤独的人》描写广西壮族的游击队与国民党军队激战一周,被逼进大山洞,在冬日严寒中,憧憬新中国诞生的春天。该剧于1966年5月在法国圣艾蒂安剧院公演,向观众展现中国人民解放战争激动人心的场面。

如今回想起来,恰是阿芒·卡蒂对中国的兄弟情义让我和妻子董纯与他结下深厚情谊,得以为促进中法两国的文学交流尽心。经由“浪游戏剧中心”的让-雅克·奥卡赫牵线,我们参加了法国广播电台文化台在“世界剧场”为阿芒·卡蒂组织的大型诗歌朗诵会,感受到诗人对公众的号召力。诗会后晚宴上,阿芒·卡蒂又滔滔不绝回忆他的访华感受和对所见中国革命领导人的钦佩。那次巴黎邂逅后,让-雅克·奥卡赫委托我将阿芒·卡蒂与其影片《围栏》同名、追述世界尤其是欧美重大历史事件的全景史诗译成汉语,引进中国。其时,长诗《围栏》已经译成英文、意大利文、德文、西班牙文、葡萄牙文、加泰罗尼亚文,正在巴黎排练,准备赴葡萄牙等地巡回演出。这是一部极难解构的超现代派作品,初读有些让人不知所云,或如隔帘观花影。感于作者冲决人间“围栏”的一腔热忱,我反复揣摩全诗怪诞的脉搏,洞烛其玄秘含义,译出初稿。接着,我特地约见研究《围栏》的专家奥加尔,并前去拜访排演该诗剧的总指导,逐字逐句向他们请教,力求理解准确,中文表达明晰,完稿后送交国内《外国文学》杂志发表。

那是阿芒·卡蒂的诗歌首次与中国读者见面。诗人拿到中文版《围栏》欣喜异常,向译者热忱致谢。此事更加激化了他的“中国情结”,我和董纯曾花了很大功夫将一本红军抢渡大渡河的历史纪实文献及有关照片注释全部译成了法文,供阿芒·卡蒂了解中国红军长征,从中汲取戏剧创作灵感。

岁月不居,充满活力的社会革命斗士已经撒手人寰。在我看来,阿芒·卡蒂是个痛恶虚伪,从不肯“反穿衣服”、不屈不挠的志士。他音容宛在,精神不死,抒情的“浪游话语” 依然在理想的文苑里回荡,为“悲惨世界”受压迫的弱者呼吁。