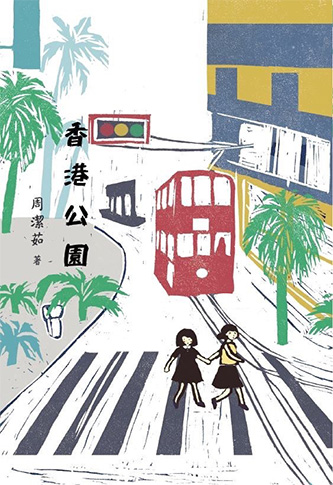

冷峻旁观与“漫不经心”的记录——周洁茹的香港书写

在时下的香港书写中,周洁茹无疑带来了新的视角、创作经验与表现形式。

周洁茹从美国到香港,迄今居住的时间已超过7年,但周洁茹对香港都巿人生的书写,整体来说是以“他者”的眼光,从外部来加以审视的。在我看来,她更像是这个都巿的漫游者,以布尔乔亚式的生活方式和意识,来观察香港、书写香港的故事。在周洁茹的一系列以香港为题材的作品中,“利安邨系列”、《野餐会》《星期天到九龙公园去散步是正经事》都具有这样的特点。她笔下的人物大都是海归一族,或投资移民的有钱人,有点游离于香港的民间社会,在社会地位上属于精英一族、富贵一族,在个人情感状态方面,又属于迷离恍惚的一族。比如《野餐会》,写一群太太去野餐。有人是嫁香港人来的,有人是“优才”﹙注:香港引进专业人才的一类人﹚,有人是投资移民。从中,可以看到他们的组成与身份困惑。他们可能都有香港的身份,但他们似乎与香港又隔了一层,甚至有些格格不入。他们好像只是香港的过客,而香港只是他们的一个驿站,最终“大家都要离开香港”。以她的近作《星期天到九龙公园去散步是正经事》,写了一个海归女子的私生活。故事中的海归一族人在香港,又与美国保持着一种若即若离的联系,至少在意识中留存着一种记忆,如同乡愁。如故事中,三人一同到佐敦吃面,有这样一段文字:

我下了车,更奇怪的事情发生了,我以为我们在唐人街,一切的一切都是唐人街的,而且不是波士顿的唐人街是纽约的唐人街,我都恍惚了,肯定不是因为我刚睡醒。扑面而来的唐人街的气息,我们在纽约的日日夜夜,我都要哭了。

吕贝卡若无其事地拖过来两张塑胶圆凳,蓝色的,我们一起坐在了面馆的前面,我看了一下拐角,连拐角也是唐人街的。

美国,我说。我也不知道我为什么要说美国。

这事实上也是一种潜在的乡愁。美国成了这群漂流客生命旅途中的另一个坐标。不管他们对这个曾经的侨居地抱着一种什么样的情感,都无法不将它作为一个参照。周洁茹的这个作品还流露出了一种新的意绪,那就是“我们为什么要来香港呢”,这表明她对客居香港又多了一种追问。从这点点滴滴也可以看到,周洁茹在感性的笔调之外,还不乏思考。

周洁茹的香港故事大都是亲身经历的提炼,绝非猎奇式的虚构,而正是这种亲历感,让我们看到她也看到这个都巿正在发生的种种事相,而且那都是极细微的众生相。在《九龙湾》一篇,她透过滑冰场上的见闻揭示出文化的冲突。一个滑冰婆婆对着讲普通话的家庭翻白眼。而在《马铁》一篇,又让我们看到另外一幕,“坐在旁边的老头儿腾地一下站了起来。不要在公众场合说普通话!他低吼。小孩惊讶地看着他。普通话!他又吼了一遍,眼珠瞪到两倍大,然后他径直走向门,浑身发着抖。到达下一站的时间真的太漫长了,他靠住门,气得发抖,像是经受了巨大的侮辱。终于到站,他匆忙地下车,又回过头瞪最后一眼。我只好没有表情地看着他,我还能够付出什么表情呢。”像这类发生在日常生活中的琐事,很多人都已见怪不怪,习惯了,也冷漠了,周洁茹却不一样,她还很敏感,而且还在思考,当她看到另一对老人家化怨怼为微笑时,有了这样的启示:“我为什么要没有表情呢,如果我也给出一个微笑,这个世界一定就会好了吧。”

周洁茹是这个都市的旁观者,她不作批判,也不像老一辈的作家那样训诫,但这不等于她没有自己的体察与态度,她只是客观地呈现,将判断的权利留给读者。如《利安邨》的故事,写出一个住在公屋里的空姐,光鲜后面的平凡,手拎着装有隔夜面包的胶袋去上班,一个细节就可以透视出空姐及廉租公屋居民的生活窘境。当然,周洁茹的笔不会仅止于此,在不动声色的冷峻观察中,还有机敏的感悟,她轻轻一笔就点出芸芸众生的苦楚,“生存从来都是艰难的,香港,或是香港之外,家累,或者只是愿与家人拥挤在一起。”而透过对一个疯子的观察,她又有这样的感悟,“一个空旷的,被灯光直射的球场,我常常站在阳台上凝望那个网球场,我想的是世界上没有鬼,人心才是鬼,世界上也没有真正的疯子,我们都是疯子。”

周洁茹的笔调似乎漫不经心,实则记录了一种人生状态。也许有人会问:这是小说吗?我还是会肯定地回答:是!小说可以是一种“漫不经心”的记录。这样记述,有时好像流水账,却不等于作者没有主观意志的参与。事实上,作者是将主观“意图”掩藏起来了,埋得很深。作者写什么不写什么,都是经过取舍的,底蕴最终会在故事中浮现出来。生活本来就是琐碎、零散的,不讲逻辑,故事为什么就不可以像生活本身一样,不加修饰,不拘俗套,随意点染,行止自如呢?

好作家都是独一无二、不可复制的,而且每一个成熟的作家都具备一种观照人生的独特视角和方式,意味着一种风格的形成。我想,这就是周洁茹的香港书写,独特又不可替代的理由吧。