北村长篇小说《安慰书》:先锋的一种转型及我的挑剔

“《安慰书》的问题出在,从“已然”到“信然”这条应该仔细蹚的路,如今蹚得浮皮潦草,人物情感和行为动机都是外在的设计和偶然性的加持,而不是逻辑必然和性格使然,人物的命运因此不能打动人,人物形象也就不具有真正内化的色彩。

现实生活如此丰富、复杂、充满戏剧性,新闻事件或新闻素材进入小说文本的合法性完全没问题,有问题的是,新闻事件不能不加变形,原生态地跃上纸面。小说拼的是种种素材消化后熔炼成另一块整体性的晶体,拼的是创作主体的主观介入和经验重塑。”

“这样的场面已经很陌生,这十年我基本当逃兵。”在“先锋的旧爱新欢”研讨会上,代表“新欢”的先锋派作家北村如是说。另一被研讨的先锋派作家吕新代表“旧爱”,表示《下弦月》写的是其一直非常喜欢的题材。

整整一“大”代的先锋作家,无论是做了“逃兵”还是“留守者”,最终还是要聚拢在文学这块草场地,比如余华与《第七日》、苏童与《黄雀记》、格非与《望春风》、东西与《篡改的命》、吕新与《下弦月》、北村与《安慰书》。为他们保持不竭之创造力祝贺,同时,一定会发现,曾经在一面招军大旗下的先锋骑士们道路或写法已泾渭分明,先锋的转型或分道既成事实。作为一种形态的先锋文学显然是瓦解了,作为一种精神的先锋文学还存在吗?研讨会现场也是口味自助、各说各话,如果被如实地记录下来,其实在多声部里表现出许多判断维度或标准,表现了文学观念的分道,而不仅仅是美学口味的差异化。比如,是“旧爱”好还是“新欢”好?或换个提法,是“旧爱”受欢迎还是“新欢”更受欢迎?在这个问题上,现场诸位出自文学观念和美学口味,已经分成几垒:一垒是激赏《安慰书》,理由是北村“从语言技术到现实回落”这一转型本身极有意义;一垒是激赏《下弦月》,理由是吕新保持写作的内在性和纯粹性,依然坚持先锋的美学追求。旧爱和新欢之间,较少有口味兼容调和者。

过多巧合导致的平滑

小说写得“非常”跌宕起伏,以致设计的痕迹过于明显,而不是事件发生或人物命运的必然指向,让我这个阅读者无法代入,也就无法感同身受。这样的平滑不是优秀作品应该具备的品质。

搁下“旧爱”——其实我个人更喜欢这类文本,“旧爱”不容易令人失望,因为大家对他们的期待也局限在这种习惯了的书写口味,比如苏童、格非、吕新。而“新欢”,因为失望和不能满足,失望和不能满足不是因为先锋作家对于“现实的回落”,而是在他们的“现实的回落”中,我看到了笨拙、生疏和不自然,看到了匠气和过度理性。当然,也有个别回落姿态漂亮者,比如东西和《篡改的命》,这一点容后再叙。

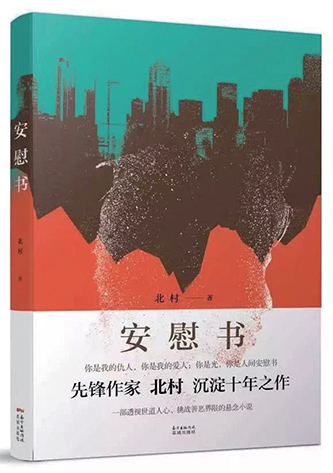

失望通常始自希望。对于北村10年后的新作,许多人充满期待,包括我。书异常好读,书名也好,充满着诱惑。可惜,这种没有停留、通俗小说般的平滑让我隐隐失望——这也是面对北村这样优秀的作家而言。如果它只是一本普通的网络小说,那么小说的完成度很高,人物形象和细节可圈可点。如果这部小说的作者是一位处在上升期的年轻作家,我愿意说,写得相当不错,有情怀、有关怀。而作为《施洗的河》《周渔的喊叫》的作家,北村的这部《安慰书》表现出的平滑和匠气让我吃惊。

所谓平滑,不是说这部小说缺乏跌宕起伏,恰恰相反,“非常”跌宕起伏,以致设计的痕迹过于明显,而不是事件发生或人物命运的必然指向,让我这个阅读者无法代入,也就无法感同身受。这样的平滑不是优秀作品应该具备的品质。忘了是谁说的,大意是,对于一切平滑的东西,文学都应保持警惕。平滑与语言和节奏的流畅是两码事,恰恰相反,文学写作鼓励用流畅平易的语言讲述丰富的人生和不平凡的人心、人性。这个平滑,对应的是“庸常”“无意外”,也即匠气,这是一种可以预料和拷贝的熟悉,缺乏让人停留的“陌生感”。譬如吃了一碗口味适中的蛋炒饭,也能吃饱,但吃完后仍有速食快餐之感。这是审美的不满足,与饥饿无关。匠心要提倡,匠气恐怕要警惕。

《安慰书》为什么会让我产生这种感觉?

首先,人物关系的设计巧合过多。《安慰书》里,北村精心设计了一个圆形人物关系链条:“我”,一个当过记者后因报道强拆新闻被迫转岗的律师,接手为一件街头激情杀人嫌疑犯辩护,犯罪嫌疑人陈瞳是副市长陈先汉的独生子,陈先汉许多年前下令强拆导致一起重大事故,事故现场直接受害人刘青山、刘种田兄弟、执行强拆命令的李义、包括“我”这个当时的记者,命运从此发生不可逆转的剧变。这其中,以失去父亲刘青山、母亲成了植物人的刘智慧为最,家庭生活从此颠沛流离的李义的儿子李江次之。李江是这起案件的公诉人,刘智慧是陈瞳的同学、“我”儿子的幼儿园老师。刘智慧蓄意接近陈瞳,又在公共场合公开拒绝并羞辱陈瞳,导致后者精神崩溃以致激情杀死碰瓷的孕妇。陈瞳母亲重酬之下的“我”,虽然接下案件,但本能不愿意解救“仇人”和他的孩子。陈瞳最终被判处死刑,各种打击下的陈先汉跳楼自杀。这起杀人案的背后又隐藏着一个复仇的阴谋,从伦理的层面,陈瞳是被刘智慧和李江共同谋害,包袱不断、悬念迭起,小说很好看。作家将人物命运设计得很曲折或非常悲惨,尤其是刘智慧。她亲眼看着父亲被推土机碾压成半截人,母亲绝望之下纵火自杀并烧成植物人,亲叔叔负有杀死父亲之嫌疑,自己竟然爱上仇人之一李义的儿子李江,对于最大的仇人陈先汉的儿子陈瞳,又不能产生真正的仇恨,最终虽然复了仇,却不能真正释怀,后放弃财产,当修女、做慈善、染上疾病……《安慰书》更接近一部通俗小说,极像《福尔摩斯探案集》里的一个章节,“我”就是那个带有情绪的福尔摩斯,人们会惊叹它的结局,也会被精心编织的节奏吸引。结局表明,作家的道德审判指向清晰:没有一个赢家,没有一个真正的罪人。但是,刘智慧也好,李江也好,“我”也好,陈先汉也好,性格的复杂性是强加的,不能说服人、打动人,这样的形象无法“审美”地存在并沉淀为文学意义上的典型形象。

文学如何写新闻

事件的传奇性是“已然”,小说除了记录“已然”,还要探究“已然”到来之前的路途以及“已然”的“未知然”,揭示这条路途上被忽视和遮蔽的幽微、复杂、温暖、丑陋和无奈,也就是要写出“使然”,然后才有“必然”和“信然”,也即神秘的命运感。

选择何种题材,对于文学创作,某种角度上是没有禁忌的,关键是怎么写。就《安慰书》涉及的“强拆”这一热点题材怎么写,涉及两个问题:一个是新闻事件和小说的关系,另一个是小说文本和影视文本的区别。

小说怎么完成对新闻素材的美学重构?新闻事件因为突兀、新鲜和传奇,特别容易进入小说家的视野。事件的传奇性是“已然”,小说除了记录“已然”,通常要做的是探究“已然”到来之前的路途以及“已然”的“未知然”,揭示这条路途上被忽视和遮蔽的幽微、复杂、温暖、丑陋和无奈,也就是要写出“使然”,然后才有“必然”和“信然”,也即神秘的命运感。在小说家的笔下,这些“幽微、复杂、温暖、丑陋和无奈”应该通过“逻辑性”来托举——哪怕这个逻辑本身也沾染上了“神秘意味”,才有“真实感”和“说服力”。《安慰书》的问题出在,从“已然”到“信然”这条应该仔细蹚的路,如今蹚得浮皮潦草,人物情感和行为动机都是外在的设计和偶然性的加持,而不是逻辑必然和性格使然,人物的命运因此不能打动人,人物形象也就不具有真正内化的色彩。新闻报道叙述完事件过程和结果就算完成任务,至于事件发生的人心走向、真实关联,记者不需证明。但小说不行,小说家是全息讲述,是先知,他要通过合理地讲述,填补新闻没有和无法叙述的罅隙,给世道人心一个合乎逻辑的阐释。

余华也好,北村也好,都在写他们认为的现实,都在努力接近现实,这一点特别值得赞扬。但《安慰书》写的人物和生活,显然不是北村的擅长。作家对新闻事件敏感,但对具体而微的人性没有探究、体察。比如,杀人案发生后,刘智慧主动并强烈要求为陈瞳出庭做证,这符合人物一贯性格逻辑:温柔、娴淑、善良。但后来又坚决残忍地拒绝做证,眼睁睁看着陈瞳被推上刑场,这有悖之前行为逻辑不说,也有悖之后行为逻辑——散尽家财做慈善。这种结局可以写,但要把转型的动机写得严严实实才具有合理性,而不只是付诸忧郁症、情绪化这样的表达。这个浮皮潦草,在《安慰书》是大错误。余华在《第七日》里也犯了同样的错误。让一个死者的灵魂反观刚刚离去的世界,折射现实世界的倒影,这是作家的良好愿望。但是,余华这一“距离现实世界最近的一次写作”没有获得预期体认,不是公众对余华的苛刻,而是文本这种所谓“荒诞”的刻意设计没有演绎出应该有的“荒诞”,而显得平淡、无趣、没有冲击力。因此,无论我们如何喜欢《在细雨中呼喊》《许三观卖血记》,《第七日》的平庸和苍白都是显而易见的。

东西的《篡改的命》表现相对出色。小说写两代人命运的“传奇”,父亲汪长尺为了改变命运努力读书,高考达线后却被冒名顶替,在艰难坎坷的生活压力下,为了改变儿子的命运,他把儿子送到孤儿院,没想到,儿子汪大志竟然被当年冒名顶替自己的仇人收养,命运是彻底改变了,但亲父子却咫尺天涯:无论是名分,还是精神,都彻底地切断了。这部作品的高明,不在于写现实中的荒诞和匪夷所思,而在于作家借这个故事外壳写生活的艰难、人性的坚韧和巨大荒凉。

小说是一块完整的晶体

小说拼的是种种素材消化后熔炼成另一块整体性的晶体,拼的是创作主体的主观介入和经验重塑。

文学艺术是对庸常人生的一种反抗。在直接经验不足的前提下,善于使用间接经验和体验,对于小说家来说,是华山秘诀。因此,聪明的小说家善于收集间接经验比如新闻素材,补充生活经验。被称为“民国闺秀”的张爱玲,日常生活之简单和其小说中的“世故”、“老到”完全是两码事。小说创作的经验来自哪里?天赋或有,但一个事实也不应忽视:张爱玲特别喜欢看街头小报和上面的凶杀艳情,经常要订阅几十份“小报”。我们读张爱玲的小说,能看出市井小报的蛛丝马迹吗?这些痕迹已经被作家的消化液彻底重构了。现实生活如此丰富、复杂、充满戏剧性,新闻事件或新闻素材进入小说文本的合法性完全没问题,有问题的是,新闻事件不能不加变形,原生态地跃上纸面。这样做,无论事件曾经多么传奇,用词多么粗暴,场面多么血腥,作为文学作品的阅读效果,恐怕不会非常理想。你想,如果这样就可以的话,还要小说这种文本干吗?新闻通讯就可以了,再深入一点,非虚构或报告文学也不错,后者不但有现场感,还有真实性做后盾。小说拼的是种种素材消化后熔炼成另一块整体性的晶体,拼的是创作主体的主观介入和经验重塑。

最后再说说《安慰书》。我一直在想,除了生活经验有隔膜之外,北村的文风为什么会朝这个方向转型?应该还有另外的原因。北村不写小说的这10年一直在做跟影视有关的事,影视文本和小说文本最大的区别是“讲述重点”。影视文本的讲述重点是情节的完整性和节奏感,比如起承转合、戏剧高潮的设置等等,所以影视文本注重强情节性和人物的动作性。而文学文本强调心理描述、精神书写等等,这样才能写出“形象”。如今,我们觉得《安慰书》好读,就因为其强情节性和重口味。一体两面,过强的情节性削弱了小说的文学性。因此,大概可以说,《安慰书》更接近影视文本的写法,比比皆是的场景描写,不用拆解,就是若干个分镜头。这种冲着影视改编而去的写法,可能是北村刻意为之。