向死而生的血战

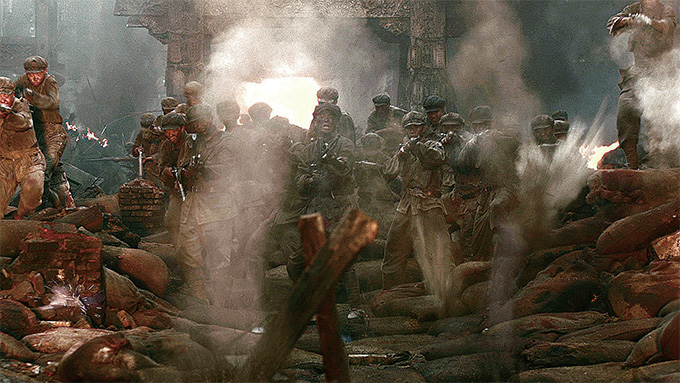

由八一电影制片厂等单位联合出品,陈力导演,王霙、保剑锋、徐箭、董勇、孙维民、耿乐、张一山、陈创、王大治等主演的故事影片《血战湘江》,是一部再现1934年中国工农红军突破国民党集团重兵堵截围歼而突破湘江的历史故事影片。影片以逼真的视觉效果密集地呈现了各个阻击战、遭遇战、争夺战,菌集起来的敌军大有吞噬一切的张狂。敌军布好了口袋,得意地为“赤匪”挖好了“墓地”;而以李德为代表的红军最高指挥者,正“坚定地”将8万红军带进这块“墓地”。红军长征中的每一战,都是生死之战、命运之战。而湘江之战,许许多多的红军将士们,特别是34师官兵,都知道这是一场殊死之战,是一场顾全大局的向死之战。

影片通过毛泽东等领袖人物和林裁缝及其一家、一军团、三军团、34师等各种人物,勾画出一个“主义之圆”、“信仰之圆”、“情感之圆”。反动势力要打碎这个“圆”。红军中的一些高级指挥者也在扭曲这个“圆”,甚至他们都不知道这支红军队伍的“圆心”是谁。还是林彪说对了:“毛泽东不过江,这支军队将失去军心。”只要有毛泽东在,这支队伍的信念就在。而毛泽东也正在这个“圆”的不正常运转中,自觉地、自发地归到“圆心”的位置。圆心定位,重心才能定位,运动才能张开其巨大的张力。湘江血战激战,事关命运,长征伊始即为决战。然而,我们看到的是,国民党士兵打的是利害仗,因而趋利避害,贪生怕死;红军打的是信仰仗,为红军,为信仰,死了成英雄,视死如归。红军在转移、在退却,但始终有一个“主义之圆”、“信仰之圆”、“情感之圆”在滚动。圆心、核心是革命运动形成的,是必然要形成的,是革命领袖崇高人格和正确引领造成的。影片正面而直观地打出了三股底气:为了人民,担负民族命运的集体信仰;人民激起了希望和幸福生活的信心;为了伟大事业,就是死了(我不死谁死!)也是英雄。中华民族永远都需要这三股底气。

影片对毛泽东的人物塑造有成功的突破。毛泽东在革命和战争中的实事求是、严守规矩、敢于直谏、敢于坚持己见,又善于说服和团结同志,不盲动不被动的性格和独到的军事才华,被活灵活现地演绎出来。可以说,全军只有毛泽东的智慧和胆识可以将这支九死一生的队伍带向新生。这支被错误指挥着的军队,整团、整师甚至是整军地拼杀着、牺牲着,他们也觉醒着、成长着……全军将士都期待着毛泽东过江。王霙饰演的毛泽东发挥了极强的个性张力。如果说以前王霙饰演的毛泽东还过多地注重形似,而在本片中王霙将自己的每一根神经、每一块肌肉、每一丝情绪都发挥出来,着实塑造了一位王霙式的毛泽东,将毛泽东那种高超的智慧、坚强的隐忍、适时的爆发表现得奔突、升腾、耀眼,是富有革命领袖气质的活脱脱的个人。虽然不无遗憾,王霙的出演不是最佳年龄和最佳体态,但是从艺术的总体效果和毛泽东银幕形象的突破来审视,可以说,本片成功、王霙出彩。同样出彩的还有孙维民饰演的林裁缝一角。林裁缝一家都参加了红军,不管战事如何紧张,他总是稳稳的、向前的,起着稳定器和粘合剂的作用,总是不停地给红军将士们补军服。他坚定地走在毛泽东身边,向毛泽东作出各种提醒。孙维民表演的是个小人物,却演出了历史的穿透力,将革命的群众基础、革命的动力、革命的底蕴,不露声色地表达出来,实现了宏观叙事与微观叙事的精准结合,可与王霙视为本片人物塑造的“双璧”。

毛泽东和林裁缝的人物塑造,使我们从本片中看到了,以往我们更多地强调了革命从外部选择,自然选择,历史选择,忽视了内在的奔突,自我的成长,自我的涌现。这才更符合生活的真实和艺术成功的基础。因而也是解读了长征精神作为一种自在自为的精神,它有自己的精神内核、精神形态、精神表达方式,这恰如一团火,有自己的火种、有自己的燃料、有自己的燃烧方式。长征精神是中国乃至人类在特定历史发展中、在特定具体环境中燃烧并滚动起来的精神之火。

导演陈力,在思想力道、艺术追求、导演气魄诸方面更为精进。来自对长征精神的真实挖掘和真诚崇敬,来自对讲述长征故事(特别的“血战湘江”)的艺术担当,同时又有着新的追求、誓要新的突破,使她导演了一部不同凡响的长征题材故事片。她始终让叙事在透不过气来的节奏中推进,让优秀的演员展开巨大的张力,把人物的性格展现出来。叙事,三重叠力,互为鼎力,绝非一般艺术表达中的“铺垫”。文武之道的辩证法,一直在“血战”中转换,文战为了武战,武战托高文战,最终完成了人物的塑造。这就达到了艺术的纯真境界。

影片遵循历史的真实,遵循故事片的艺术规律,叙事完整,人物性格鲜明,戏剧冲突紧张激烈鲜明简洁,细节饱满、镜像有力,展现出历史、信念、诗性。

长征,已然成为了我们的国家故事、民族故事、红色故事。长征,不仅是中国工农红军的伟大的军事远征,而且是一次信仰和毅力闪亮升华的伟大远征;长征已不仅是中华民族的历史创举,红色记忆,进而成为了中华民族的精神存在和精神标记。成为精神存在,就使得长征不仅属于过去,而且升华到未来。

影片并不是从80年后的所谓思想认定、价值寻找、人类原则等出发,来为了好看和便于接受而“再造”长征故事与长征精神,而是从事件的原点出发,从故事的原味开始,从历史的原型放射,从精神的原曲延伸,讴歌了湘江血战之绝响与长征精神之绝唱。

编剧追寻历史的“彩蝶”,导演梦幻出影像之“艺蝶”,演员则“破茧成蝶”。因而,《血战湘江》是一部艺术之作,历史之作,思想之作,其创作经验值得总结,以形成艺术和思想自觉。

袁先仁(红安籍老军人):

我今年81岁,1952年报名参加中国人民解放军。今天观看了影片《血战湘江》,我们不能忘记我们的红军精神和意志,我们更不能忘本;今天所有一切都是我们的老前辈、老先烈在那个苦难的年代,经过了艰苦卓绝的战斗,在枪林弹雨中展现出不怕牺牲的精神,献出了他们年幼和年轻的生命,换来了我们今天国家繁荣昌盛、人民幸福安康。我们这些老同志,人老心不老,还能为祖国的建设做点事情,我们坚决团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,愿我们的国家今后更加繁荣昌盛。

耿协春(红安籍老军人):

看了影片《血战湘江》,中国人民在共产党的领导下大无畏、不怕牺牲的精神永放光辉。在湘江战役中受左倾主义路线的影响牺牲了很多人,左倾主义路线比反革命更坏。

卫军刚(陆军某部政治部主任):

影片主题恢弘集中,紧紧抓住坚决听党指挥、军事路线抉择这条主线展开。湘江战役是中央红军突围以来最壮烈、最关键的一仗。在王明“左”倾冒险主义的错误影响下,红军处在前途未卜、生死攸关的危险境地,每前进一步都要付出巨大的牺牲代价。但红军将士们始终坚守一个信念:跟着毛主席就能胜利;始终喊响一个声音:坚决执行命令,誓与阵地共存亡。这种坚定信念、无限忠诚的革命英雄主义精神贯穿全片,勾勒出深入人心、感人至深的主旋律。细节丰富饱满,浓墨重彩刻画惊心动魄的故事和令人钦佩的形象。影片着重塑造“一大一小”两个人物:“一大”即毛主席,找中革军委都是上马飞奔跑着去,与李德、博古争辩拍桌子,把战马让给伤员、药物分给战士;“一小”即林裁缝一家,悉数交代父子五人感人的战斗细节,小儿子四娃在得知父兄四人已经牺牲后仍坚持参加红军。在宏大的战争背景下,讴歌上至伟大领袖下至普通官兵,为党和红军的前途命运,同仇敌忾、团结奋战。画面震撼壮美,真实还原当年湘江血战的激烈紧张。在服装造型上,所有红军将士的衣帽都是破旧的,浑身沾满泥水,脸上带着血污;在叙事节奏上,红军将士语言、行动之快是影视作品中少见的,所有的行军都是急行军,连抬着辎重的战士都是小跑前进;在视听感官上,枪炮声、轰炸声、喊杀声此起彼伏,无论是敌我攻防还是近身搏杀,都表现得极其真实惨烈,让观众身临其境,震撼不已。