《梦想是生命里的光》:倡扬少儿纪实文学,拓展现实题材写作

3月24日上午,“倡扬少儿纪实文学,拓展现实题材写作——《梦想是生命里的光》作品研讨会”在中国现代文学馆召开。会议由上海世纪出版(集团)有限公司、中国儿童文学研究会主办,众多专家认为这本书是近些年来中国儿童纪实文学的难得佳作。

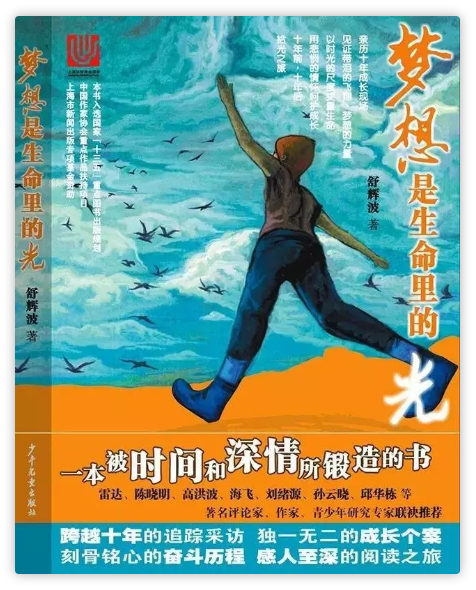

《梦想是生命里的光》是上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社2016年8月出版的非虚构儿童文学作品。以纪实的笔调,跨越十年的真情追踪采访,镌刻了一群孩子的人生困境、迷茫与涅槃,见证了许多孩子刻骨铭心的奋斗历程。此书是中国作协重点作品扶持项目,被列入国家“十三五”重点图书出版规划,并得到上海市新闻出版专项基金的资助。本书出版后,受到许多研究者以及教师的重视,被视为是对孩子进行特殊励志教育的文本。

舒辉波是当今国内最具代表性的青年实力派儿童文学作家之一,他的创作一直深耕现实,贴近社会,准确描摹了“阴云”遮盖下孩子们的人生跨越,真挚而撼人心魄。《梦想是生命里的光》一书是作者按照真实的采访记录写成,而且,对每个人都在十年间进行了两次艰苦深入的采访,第一次是拍电视纪录片(他那时是电视台记者),第二次则是重寻当年小主人公。这样,既了解了每个具体个人的命运和家庭,又在漫长的时间跨度上把握了时代的变化。

“这是体现了舒辉波挑战自我的潜心之作,有一种悲悯的情怀”。中国作家协会副主席、儿童文学委员会主任高洪波认为,《梦想是生命里的光》关注孩子沉重的成长历程,去寻找孩子十年时光里的巨变,这源于他作为儿童文学作家对孩子的关切。纪实文学本身是对作者体能和智能的考量,远远会超过虚构性文学,而舒辉波能迎接这个艰苦挑战,用生动鲜明的文学叙述出来,可以说这部作品是他作为小说家华丽转型后的一部代表作。中国儿童文学研究会会长庄正华指出,舒辉波的这部作品,因作品里的人物、故事鲜活生以及作者独特的经历,让读者阅读时感到那种震撼力和感染力。他同时认为这本书虽为儿童文学,但不同年龄段的人们可能也会有不同的阅读体会。

中国小说学会会长、评论家雷达谈到,《梦想是生命里的光》是一部直面人生的书,没有掩饰和淡化,展现了人生的复杂。这种直面是双层性的,不仅书里面的人物是直面人生的,而且舒辉波作为作者还直面这些人物。正是这部作品的出现,让中国儿童文学变得更有深度。舒辉波的贡献在于走进了生活的深处,通过艰苦的采访,看到了人们难以看到的某些真相。十年时光的关照,加大了文本的张力和深度,也让作品人物的命运内涵更加丰富。雷达觉得这本书不只是写一些外在的事情,而且是立足于写人、写情,探询内心深处,“心灵发现心灵,心灵温暖心灵”,舒辉波是用心灵感受写作的人,这样的写作是对孩子心灵的援助。

国际儿童读物联盟中国分会原主席海飞认为,这部作品是新闻真实和文学真实的一种结合,是文学的大爱,关注最底层儿童的艰难成长、苦难成长,更难得的是,这部作品是优秀出版社、优秀的编辑与作者的长期的互动,最后共同推动创作出来的。

文学评论家肖复兴认为,舒辉波这部作品中,“作者书写的这些时间长河中成长的孩子的命运都是不幸的,这便和当前的一些甜蜜蜜、闹腾腾的儿童文学拉开了距离”,并且通过十年的时间度长度,“写出一个人的命运与性格的变化”,从而克服了人物单一化、平面化。同时,他也从自己的阅读体验上提出了自己的建议:作者第一人称的书写和被采访者的叙述交织在一起,无疑会增添文章的亲切感和在场感,但也是遗憾之处,而孩子在十年中的成长历程书写较为薄弱,尤其是有些细节的处理比较文学化,而欠一些质感的支撑。

“这部作品让我看到了实实在在的生活和命运,对于那些口号式、空洞的作品是一种刺激和反驳”。中国电影家协会儿童电影委员会会长张之路在研讨会上说,舒辉波这部作品,有文学、有思想,而且作品的结构巧妙。这一方面是作者的幸运,另一方面是编辑的不懈努力。

中国报告文学学会副会长李炳银称赞,舒辉波这次写的这些孩子辛酸和艰难成长的经历是一种纪实的方式,这个路径一下子把儿童文学和我们的生活渠道打通了,使人们可以看到,我们这种儿童文学是从生活当中生长出来的,而不是成人设计的儿童文学;不是我们成人给孩子画了一个框框,让孩子在框框里跳舞,让孩子按照我们的思路去发展、成长。书中有一些书写,可能因为采访的难度,还是多了一些作家主观夹带的成分。少年儿童出版社社长兼总编辑周晴则从这本书的出版编辑的角度,让大家了解到这本书从选题到出版的曲折过程,这本书历经多年,经过编辑梁燕与作者多次修改调整到最终出版,这也见证了少年儿童出版社作为传统老社对儿童文学出版一贯担当的态度。

“我认为它也是一个非常有力量、有温度、有光、有大爱的一本书。还有一点,我觉得它是让人能够从中品出人与人生哲学的一本书。”中国儿童文学研究会副会长、出版人徐德霞认为,舒辉波写出了生活的苦难与复杂性,不是每个孩子都可以像徐涛一样逆行生长,从而使作品更为真实。而作品中有些诗意文笔影响了部分篇章本真的力度,则是稍微遗憾之处。山东省作家协会副主席刘海栖认为,舒辉波的这部作品是一部有难度的写作,现在为儿童写作的作品非常多,但是纪实题材比较缺乏,这是这本书的价值意义所在。

中南财经政法大学新闻与文化传播学院院长、胡德才教授既从同事的角度谈了他了解的舒辉波生活激情以及一些让人感动的细节,又谈到在社会转型时代,这本书所描写的特殊的少年群体生活的缩影,认为这是一部直面现实的儿童读物,塑造了一批真实感人的人物形象,而在艺术上,做到了新闻纪实的真实性和文学叙事艺术性的结合。中国儿童文学研究会副会长楚三乐则认为,生活允许任何的可能,童年的这种苦难对有些人是一笔巨大的财富,而作家要承担社会的责任和使命。“我觉得从对人性的关照上来讲,我不希望儿童文学把一些东西简化、幼稚化、纯净化、过滤化,恰恰要呈现出多种的可能性。”鲁迅文学院副院长邱华栋在会上讲到,这本书是一部成长题材的好作品,它有现实主义深情的关照,散发着人性的光辉,并通过作者新颖、独特的表达方式传达出来,是“极其有益的探索,也取得了非常好的成绩”。

《文艺报》评论部主任刘颋从近些年少儿纪实题材的创作的背景来看这部作品的价值和意义,认为“舒辉波可以说是把这样一个题材的书写推到了一个新的高度”。“他书写苦难是为了超越苦难,超越苦难的力量来源于生命本身的力量。生命本身向前的不屈的力量,是一种生命生长的力量。”这种书写的探索,尤其是对于今天的儿童文学,怎么表现苦难,写苦难是为了什么?写苦难的意义在哪里?应该是给出了一种比较好的回答。

作为舒辉波和编辑梁燕的好友,浙江省作协副主席汤汤从她的亲身经历,见证了这本书从无到有的整个过程,“我本想说一些挑剔的话,可是在阅读的过程中,我自己一次一次被它感动。”南京晓庄师范学院教师李燕博士,则认为“儿童文学因为舒辉波的作品,再一次和这个时代的美学、文学同步,这是值得我们骄傲的事情。”

此次研讨会还有一位特殊的与会者——本书中的第二章《我得肩起这个家》的主人公徐涛。14年前,徐涛是湖北京山县曹武镇朱岭小学的学生,当年舒辉波曾以他为主人公拍摄过专题片,如今徐涛正在某大学读研究生。徐涛以一个当事人和普通读者的双重身份,回忆了他的成长心路历程以及他对舒辉波的采访和写作的感受,认为他写出了像他这样一群孩子成长中的痛,渲染出担当、积极向上的正能量,很容易与读者产生共鸣。

众多专家在研讨会上一致称赞该书从选题策划到出版发行,留下了编辑与作者从题材、人物到作品细节的诸多互动,少年儿童出版社作为传统老社,对文稿精益求精,编辑与作者的切磋交流,使得这一部作品反复捶打,从而以更好的面貌呈现给读者。