师陀致巴金的一封信

在中国现代文学馆馆藏中,有一封师陀在1966年4月24日写给巴金的信。师陀当时因高血压病到华东疗养院疗养,住院10多天后,他特意写了此信给巴金,在信中他建议巴金应早日加入中国共产党:

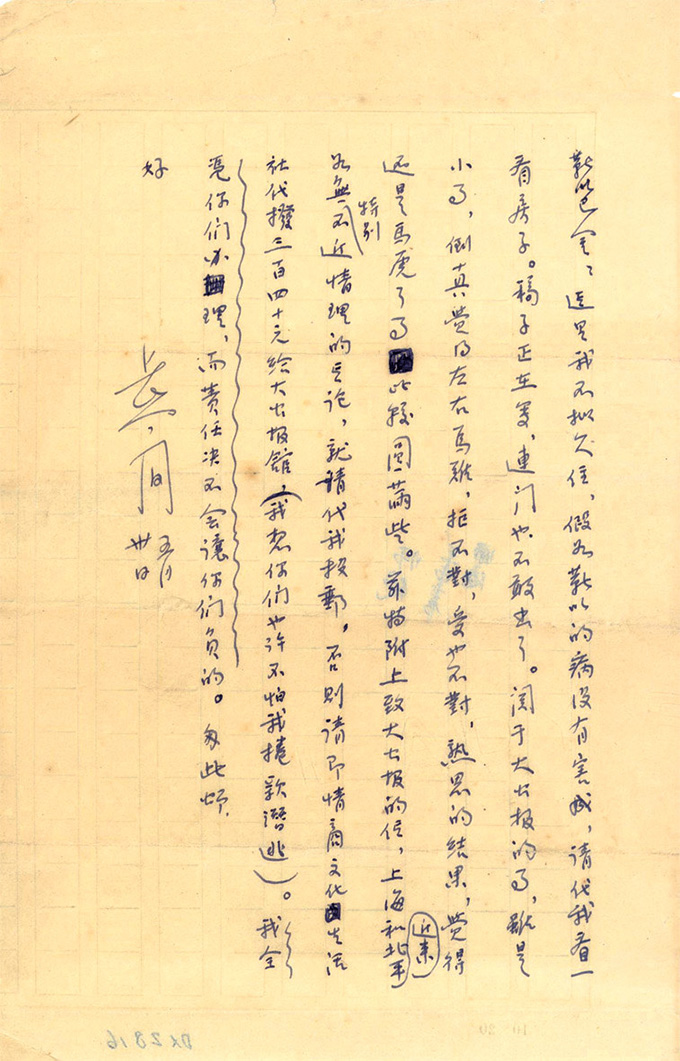

老巴:……另外一个问题,本来我在上海就想向你提出,但是想到你可能一句普通话,不加考虑,说过就忘记了。所以现在写在这里,希望你认真考虑一下。本来你好几年前已具备入党条件,当时你自称过惯了自由散漫的生活,怕给党带来不良影响,自己又怕太受拘束。你说这话是诚恳的,我完全相信。可是根据你几年来的工作与活动,事实证明并不自由散漫,你接受党的命令工作生活,尽可能参加各种会议,有什么必要老留在党外呢?请你自己认真考虑一下,和肖珊商量一下。……问你们好并祝阖宅平安! 师陀 一九六六年四月廿四日

师陀之所以特意写信建议巴金入党,是因为巴金的非党员身份问题正在给巴金自己带来越来越多的困扰和麻烦。在反右运动中,文艺界对于《收获》杂志的指责中就列有一条:《收获》杂志是独立王国,作为主要成员的巴金和靳以都不是党员,这就是不要党的领导。50年代中后期,文学界出现了著名作家争相入党的高潮:欧阳予倩1955年入党,曹禺1956年入党,唐弢1956年入党,郑君里1958年入党,老舍、萧乾等著名作家也积极向党组织提出了入党申请。连巴金在《收获》杂志的同事和好友靳以也于1959年5月加入了中国共产党,而作为那个时代最著名的作家之一的巴金却迟迟没有提出入党申请。

巴金的这种态度引起了很多人的不满。1959年《沫若文集》第十卷出版,郭沫若在《卖淫妇的饶舌》一文中怒斥了“一位无政府主义的青年”并专门加了一条注释:此人乃李芾甘,即今之巴金。——沫若注。1962年5月作为上海作协主席的巴金在上海第二次文代会上做了《作家的勇气和责任心》的讲话,这篇讲话在当时的文艺界引起了极大反响,但这让上海市委的柯庆施、张春桥、姚文元极为不满,在党内会议上把它作为反面材料对巴金大加批判。

在师陀心中,巴金是一个非常善良值得信任的朋友,他不愿自己的好友受到伤害,所以在1966年暴风雨来临前夕,拖着病体语重心长地向他建议入党问题,足见巴金在他心中的位置,也足见师陀对朋友的真诚。

在巴金众多朋友中,师陀与巴金的相识是比较晚的。根据巴金在散文《怀念师陀》一文中的记述,他们直到1935年年底才相识。那年11月靳以因为要回天津老家照顾病重的母亲,他请巴金到北平帮助他办理《文学季刊》的停刊工作。一天师陀到三座门大街十四号找靳以,进门就问靳以:“听说巴金来了。”靳以回答:“是。”但靳以却并没有把坐在桌子后面看杂志的巴金介绍给师陀,而进了门的师陀居然也没有再问谁是巴金,而是直接和靳以聊起了稿子的事情,聊完后他就匆匆地离开了。当时巴金并不习惯站起来自报家门,只是静静地翻看书桌上原有的几本杂志。结果那次见面师陀并没有认识巴金,这也就出现了二人第一次相遇却并不相识的奇特场面。巴金后来分析靳以不给他们介绍,可能有自己的原因,他可能当时很忙,外加心情不好,没时间去闲聊。1936年8月师陀从北平到上海定居后,在靳以的介绍下两人才开始渐渐熟悉起来。也从那时起巴金对于师陀的文学才华逐渐欣赏,并大力提携。1937年巴金在自己主编的《文丛》杂志上,从创刊号、第一卷第1-4期,每期都刊登了师陀作品。(《里门拾记》发表在《文丛》创刊号上、《莱亚先生的泪》发表在第一卷第1期上,《灵异—掠影记》《还乡—掠影记》《苦役—掠影记》先后发表在第一卷的2-4期上);抗战爆发后巴金在其主编的《烽火》杂志上也常发表师陀作品(《战儿行》发表在《烽火》创刊号、《事实如此》发表在《烽火》第5期、《但愿如此》发表在《烽火》第10期);正是因为巴金的大力支持,师陀在1936年至1949年间出版的《谷》(1936年5月)、《里门拾记》(1937年1月)、《野鸟集》(1938年1月)、《无名氏》(1939年1月)、《马兰》(1948年1月)、《大马戏团》(1948年6月)均先后由文化生活出版社出版。可以说巴金对于师陀的文学创作起到了极大的推动作用,两人也由此结下了深厚的友谊。1937年6月他们与卞之琳三人同游杭州西湖时,更是留下了文学史上有名的“十年之约”。根据巴金在《西湖之梦——写给端端》一文中回忆:1937年6月,巴金送师陀、卞之琳到杭州,师陀与卞之琳要到浙江临安天目山旅行。三人在杭州分别的前一天到天香楼吃饭,席间巴金讲到他从日本报纸上读到的故事:两位好友被迫分开,临行前相约10年后某日某时在一个地方会见。10年后,一个朋友去赴约了,但左等右等不见人来,突然一个送电报的人叫了他的名字,接过电报见上面写着:“我生病,不能来东京践约,请原谅。请写信来,告诉我你的地址,我仍是孤零零的一个人。”听了故事,师陀当即笑着说:“我们也订个约,10年后在这里见面吧。”巴金说:“好,就在杭州天香楼,菜单也有了:鱼头豆腐、龙井虾仁、东坡肉、西湖鱼……”(巴金《再思录》增订本,广西师范大学出版社,2004年4月版)。除去抗战中巴金去内地的几年,因同在上海,随着两人的不断交往,师陀与巴金成为了越来越好的朋友。对于巴金,师陀曾说过:要说对我进入文坛帮助最大的人,那是巴金,他不但出过我的很多书,对我的私人生活方面也很关心。50年代,师陀曾先后去河南、山东、东北长期深入生活。不在上海期间,巴金都快成了他的代理人,为他结算版税,为他寄钱。师陀在1950年4月1日写给巴金的信中讲到:“……自然,假使可能,我预备在乡下住半年。可是家里要钱吃饭,这也还是希望罢了。……”同年4月15日师陀在致巴金的信中直接讲到:“请你从存款中提出25万,汇给开封河南省政府劳动局段佩明君收。”新中国成立后,师陀、巴金都以极大热情投入到新文学事业之中,他们试图以自己手中的笔讴歌新时代、新生活。师陀一直在努力追随新时代下的新文学政策,他努力将自己融入新时代的政治语境之中,他努力创作、积极塑造符合政治要求的新的人物形象,展现新的精神风貌,但师陀却总感觉力不从心。对于写出的文章,师陀自己都认为是“干涩无味”,他感到自己总是处在政治需要与文学追求的撕扯之中,这种状态使他渐渐身心俱疲。在师陀五六十年代致巴金的书信中,师陀毫不掩饰地向老朋友巴金诉说着自己在创作中遇到的困难。师陀1953年1月12日在山东莒县致巴金的信中讲到:“在这里工作也有困难,首先是语言问题,老乡的话都还听得懂,但老乡们和外面接触的少,我虽然讲北方话,字音上和本地语言有距离,他们往往听不懂。只听不讲,他们认为对自己没有什么帮助,思想感情上便很难发生联系。我想这归罪于我对政策的把握与工作能力都欠缺吧!”1960年12月16日师陀从郑州给巴金写了一封信,在信中师陀对于自己在创作中遇到的问题进行了详细的讲述:我原说过向记者学习,但是写的结果,远不如记者。因为知识差,抓不住关键问题,同时也没有他们那种耐性。他们写一篇稿子光采访材料就要好几天,往往是集体干,写了又来对证材料,又要当地领导提意见,一改再改。我光凭印象,随便谈谈,当然不行了。这不是替自己开脱的话,其实即便多花点时间,自己单干,看问题不尖锐,写了也不一定有用。在豫东时写了四篇,都不好,有一篇寄给上海文学,萧珊和魏老看过后退了回来,都提出很宝贵的意见,特别是萧珊的意见比较具体,可以帮助我改进。……随信寄上的两篇都是在豫东时写的,干涩无味,将来想改。……我本来写的慢,开头尤其慢,材料组织不起来,写法不明确,心沉不下去。……”而巴金也尽自己的努力去帮助师陀,让他振作、让他从困扰中走出来,巴金建议师陀写慢点,不要性急。多看看,多弄一点材料,慢慢消化一番之后,再来动笔,一定好得多。

在收到师陀4月24日来信后,巴金知道师陀建议自己入党是为了自己的安全考虑,他对于老友在政治环境愈发紧张的时候,还能为自己设身处地地考虑而感动。他在1966年5月6日给师陀的回信中也表达了他的谢意:“……你这次提到组织问题,你在病中还想到我的事情,还关心我的进步,很感谢你的好意。……”但在该信中巴金也委婉拒绝了师陀的建议,“不过说实话,我目前实在不够条件。根据今天的标准,像我这样一个资产阶级的知识分子,只有认真接受改造,在兴无灭资的斗争中做出一点成绩以后,才有资格谈别的。这次的文化大革命是一个考验。我要是能过好这一关,要是能有较好的表现,我可能要考虑组织的问题。我脑子里资产阶级的东西太多了,这些年也在进行思想斗争,也在改,但是改得太慢。以后得加倍努力。”师陀的建议并没有改变巴金即将到来的困厄命运,但这封信让我们看到了师陀对于巴金的那份深深的情谊。