在传统和自然里绽放

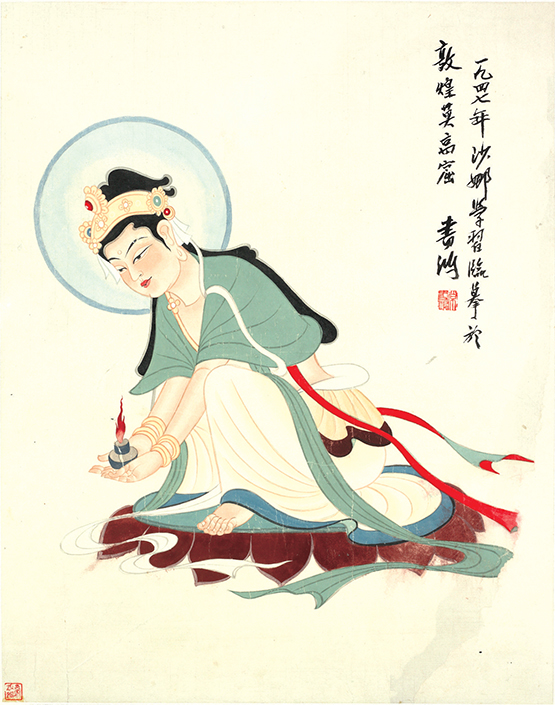

燃灯菩萨(初唐)

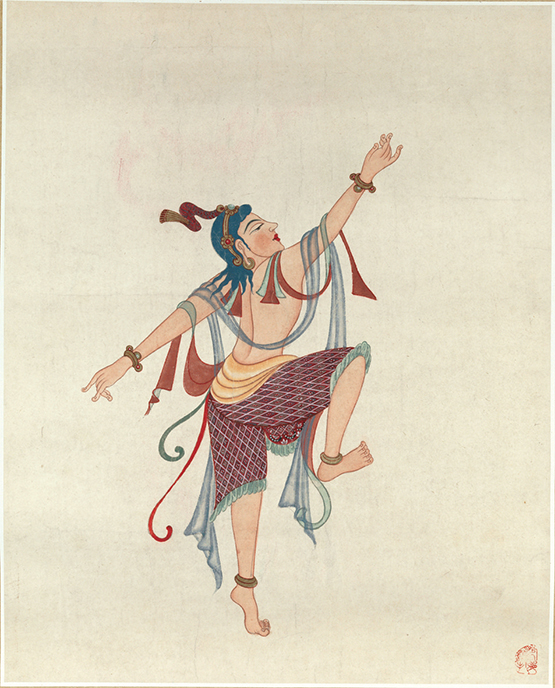

舞人(初唐220窟)

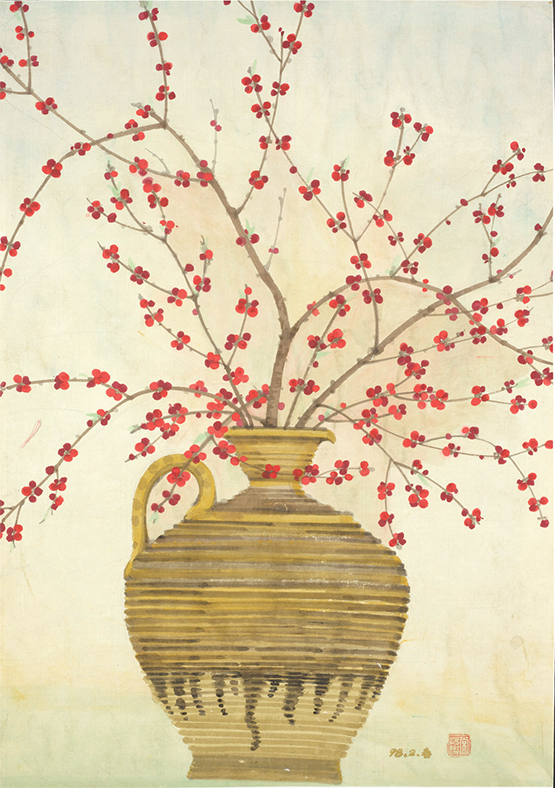

固安小红果

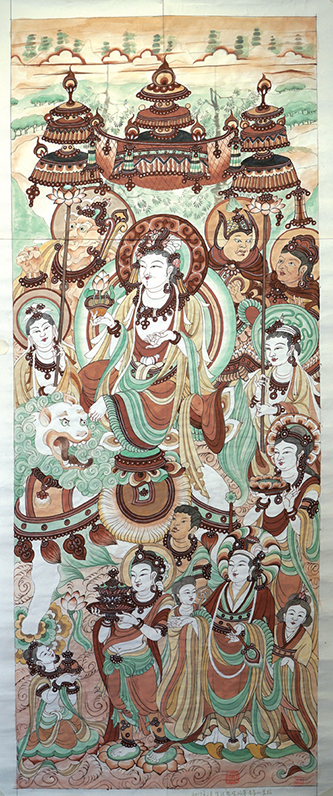

文殊变

女供养人(五代61窟)

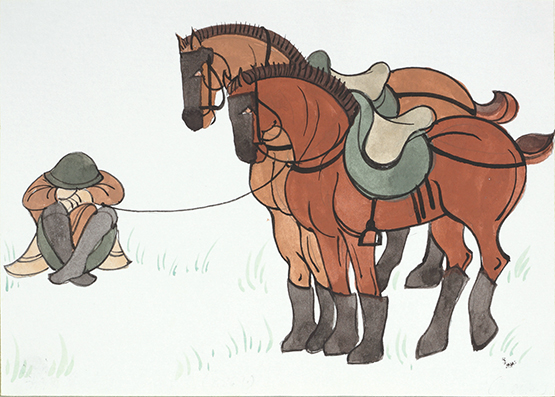

马夫与马(初唐431窟)

蝴蝶与花

3月8日,由中国美术馆、清华大学主办的“花开敦煌——常沙娜艺术研究与应用展”在中国美术馆举行。作为中国美术馆捐赠与收藏系列展,本次展览以“守望”、“凝萃”、“传承”为三大主题词,贯穿了常沙娜在不同时期的艺术经历。展览通过常沙娜的壁画临摹、花卉写生、应用设计等不同类别的艺术作品,配合详实的文献资料,力图呈现常沙娜艺术生涯的全景,展现其多彩的艺术人生。更令人感佩的是,展览举办之际,常沙娜先生慷慨捐赠,将24幅经典之作捐赠国家,由中国美术馆永久收藏,其中包括5幅以《观无量寿经变》为代表的早年敦煌临摹代表作,18件花卉写生作品,以及1件特意为此次展览重新绘制的《文殊变》。展览当天,中国美术馆的展厅里挤满了人,86岁的常沙娜站在话筒前讲述了她与敦煌的情缘和美术史上的许多往事。

今天是三八妇女节,又在两会忙碌的会议期间,特别感谢中国美术馆今天为我举办“花开敦煌——常沙娜艺术研究与应用展”,非常感谢各位在百忙之中的领导、至亲、好友、校友们的光临,令我感到兴奋感动。

时光流逝,岁月不再,但事业无限。

我已是耄耋之年的老人。逢老骥伏枥、随遇而安时,现在有了这样的际遇,把我半个多世纪以来,顺应敦煌艺术的脉络发展、创新、应用的(部分成果),以“花开敦煌”的含义和多样的形式展示出来,(这是)我对敦煌艺术承前启后发展应用的感悟和衍生。

在象征中西文化交流的丝绸之路上,敦煌体现了我国古代人民惊人的智慧,先民们创造了光彩夺目的经济文化繁盛的地域,创造出一条为后人铭记的美丽丝带。敦煌的莫高窟则是镶嵌在这条丝带上的一颗明珠,至今保存着十六国、隋唐、五代、宋元西夏等10个朝代的佛教石窟。窟内壁画4500余平方米,彩塑2000余尊,唐宋时期檐木结构的建筑五座,是世界上现存规模最大,历代延续最完整的佛教艺术宝库,融合了佛教艺术和西域文化的形式和影响。在壁画的佛教故事中,又反映了历代社会生活、民俗的场面,并生动地描绘了各时代不同风格的山川、交通、建筑、人物、服装、音乐、舞蹈、动物、树木、花卉等极为生动的艺术素材和历史资料,(让人)从中可以生动看到历代艺术风格的演变。其中,各类装饰图案在壁画、彩塑中也成为具有相当分量的组成部分。

装饰图案最多的部位是窟顶的藻井、平棋、人字坡,佛尊的背光,龛楣,莲座,服饰,配饰,头饰,边饰(壁画分割的边饰),地毯,供器等。装饰的内容多以各类花:莲花(出淤泥而不染)、忍冬草、宝相花、卷草等赋予吉祥而美的含义,还以云纹、火蹈纹等各种形式为装饰。走进洞窟,便能看见每幅壁画、彩塑都和各种内容相配相成的装饰图案,造就了历代丰富完美的艺术殿堂,也再现了当时我们通过丝绸之路与西域各国文化之间的交流。敦煌的装饰图案也成为我终生学习研究、应用、衍生、发展的全部课题。

我在少年时代(1943年)就跟随父母常书鸿、陈芝秀在敦煌莫高窟开始了特殊的学习经历,跟着前辈们在洞窟内学习临摹壁画,练就了临摹的“童子功”。1951年,我有缘在父亲影响下,在北京清华大学营建系,留在梁思成、林徽因身边,得到对传统工艺美术发展设计的启蒙,开发北京景泰蓝的新设计,与敦煌图案元素相融合,从此决定了我终生从事装饰设计和教学的事业。

1956年中央工艺美术学院成立后,在前辈们的带领下,1958年我得到参加人民大会堂建筑装饰设计的机会,在设计中我把敦煌的装饰图案元素以“古为今用”、“洋为中用”的设计理念,结合时代需求的功能,向建筑工程师们学习,配合建筑结构、比例、材料等综合设计。人民大会堂外立面的建筑门楣和台阶立柱是以传统的装饰图案形成,或以琉璃画和石雕组成,而宴会厅的天顶装饰图案都以照明、通风口统一组合成完美的形式,由敦煌图案中多样的花型组合成的,60年后的今天,人民大会堂依然保持着光彩,秉持着当年周恩来总理提出的“民族的、科学的、大众的”设计宗旨。

我在中央工艺美术学院几十年执教装饰设计、图案基础课的过程中,都是在老前辈庞薰琹、雷圭元、陈叔亮、张仃等诸位先生的引领下,不断探索实践。随着要为人民的衣食住行发展设计的需求,我们必须要从艺术的“源与流”,吸纳传统文化的脉络和大自然中千姿百态的花卉之美,来装点装饰设计,要重视人民生活发展所需要的装饰形态和内容。花是大自然赐予人间丰富多彩与众生百态的源流,我也离不开花卉来丰富我的装饰设计创意,让花卉为装饰提供真、善、美、淳朴的造型灵感,促进不同工艺、技法的发展,装点人们的生活,让大家共享传统与自然之美,成为装饰图案和教学不可缺的基本功夫,也成为我在装饰设计中坚持的宗旨。

最后,再次感谢大家的到来。我们将沿着丝绸之路的历史轨迹继续发展、创新、衍生,创造铭记历史、不忘初心的新梦想。

(本文系常沙娜在“花开敦煌——常沙娜艺术研究与应用展”开幕式上的发言)