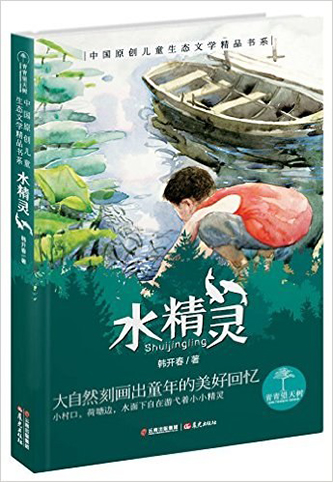

韩开春《水精灵》:穿越乡愁走向生命的完整

韩开春的作品总是与季节时令、鸟兽虫鱼有着千丝万缕的联系,于勃勃生机中透露出一丝大自然特有的灵性与活力。此前,他的趣味小品文《虫虫》荣获第九届全国优秀儿童文学奖,如今,他将目光从陆地转移到河流,用细腻活泼的笔触描写了一群群可爱的水中精灵。孩子对自然界的生物有着天然的好奇心与同情心,这也许就是为什么动物文学在儿童文学中占有重要位置的原因之一。之前大热的国产动画片《大鱼海棠》有句经典台词说:“每一个人,生前都是海里的一条鱼。”《水精灵》中描绘的各式各样的水中精灵,就像尘世各种各样的人一样,拥有自己不同的样貌和性情。

阅读此书的过程中,我不断地被作者渊博的知识和水生动物种类的多样而震撼。生活在都市中的现代人,容易忽视大自然中其他生物的生活和感受。同样以骁勇善战著称的黑鱼和黄尖,面对猎物或敌情时的反应却截然不同,黄尖只会一味地奋起直追,勇猛之余显得有些莽撞,而黑鱼显得更加机智,仿佛军师附体,它会洞察时机以保证捕猎过程万无一失。与黄尖和黑鱼的勇猛相比,河豚面对险情时的举动便显得有些愚蠢。当它被渔网笼罩时,瞬间膨胀得如同一个小气球,不仅无法逃离渔网的束缚,反而暴露了自己的行踪,令人啼笑皆非。为了美甘愿牺牲性命的银鱼,命悬一线之际,为了不让自己美丽的鳞片被鱼钩刮破,竟然放弃逃跑,乖乖束手就擒。还有对子女充满关爱的鲶鱼、形体瘦长善于跳跃的鲤鱼……它们都有自己的习性和脾气,甚至还有属于自己的言语交流方式。当我们将目光放远到整个生态圈,当我们意识到人类只是大自然万千生物中独特的一种时,便会产生一种渺小感,或超脱感,深刻认识到人类与生俱来的自然性,从而产生一种“净化”作用。当我阅读《水精灵》时,我被书中所描写的各种水中生物所感染,时而惊讶,时而一笑,时而思索。这就是《水精灵》所具有的治愈作用吧。

中国人似乎对“鱼”有着特殊的喜爱和依恋,这种带有象征意味的文化心理不仅传遍中国,甚至远播朝鲜、韩国和日本。在各地的民间传说中,鱼的意象频繁出现。在这些充满灵异色彩的故事中,鱼不再是一种普通的水生动物,它们被赋予了与人类相同的情感色彩,甚至承载着中国劳动人民对殷年的期望、对美好爱情和生活的向往、对智慧和力量的渴望。物质极度匮乏的年代里,鱼或许并不多见,而洪泽湖的河流、青山、飞禽鱼虾共同构成了作者童年的记忆象征。正如作者在自序中所言,在苏北平原那个叫做时庄的小村,与大自然的亲密接触、与鸟兽虫鱼为伴的日子,让作者拥有了色彩斑斓的童年。浓烈的怀旧之情时不时出现在作者笔端。从这个意义上说,《水精灵》不仅是一本关于鱼类的科普读物,更集合了作者对童年生活的眷恋,对单纯欢乐的向往,以及历史长河中有关“鱼”的逸闻趣事。即使作者早已长大成人,但对水中精灵的喜爱却未曾减退。当叙述到黑鱼护子时,作者穿插了一段小时候与小伙伴葛平一起钓黑鱼的经历,寥寥几笔,一个想在同伴面前逞强又胆战心惊的小伙伴形象跃然纸上。当作者考到师范学校读书时,不经意间听到了一首台湾歌曲《捉泥鳅》,这首歌一下子将作者的思绪拽回童年。可以说,这些水中精灵就像一条若有若无的细线,穿插起作者的幼年、童年和少年时代。围绕着这条细线的,是时庄村民的淳朴和善良,是童年玩伴的打闹和关心,是作者饱读诗书后的知识积累,也是作者参与生活后的感悟与阅历。《水精灵》像是在写自然,又不像是写自然,这种自然是一幅包含了人文气息的乡村自然图,也是环衬着作者人生底色的少年成长图。

除此之外,《水精灵》的语言也是别具一格的。韩开春的语言干净简单,用字讲究,不拖泥带水,字里行间可以看出中国古典文学作品对作者的影响。尽管作者用墨讲究,但字里行间仍然透露出一种儿童文学特有的“童趣”特质。描写白鱼的英姿帅气时,将它与《水浒传》中的浪里白条张顺进行类比,同样拥有雪白的造型,同样生性活泼、身手不凡。在描写昂刺鱼长相之滑稽、黑黄相间的肤色就像穿了一件迷彩服时,作者忍不住揶揄到外强中干的昂刺鱼只能靠外表的粗犷来招摇过市,顶多只能算个有点小坏的不良少年。这些言语中忽而闪现的幽默也展示了作者的童心。儿童文学中闪亮的童趣如同仙人的指路棒,不经意间的点化会帮助我们找到内心深处隐藏的那个孩子,重回自我。《水精灵》就是这样一本能够让孩子乐在其中,也能让身心疲累的成年人回归自然的书。说到底,自然万物对人是有治愈作用的,这种疗愈能帮助我们走出精神的荒漠,走向更高意义上的“完整”。