赵德发长篇小说《人类世》:“末法时代”中的“反浮士德”形象

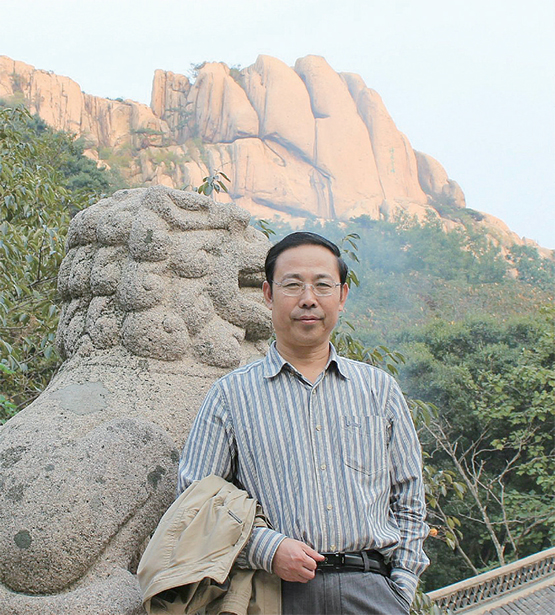

赵德发

赵德发从文学史的角度建构了一个与《浮士德》遥相呼应的价值参照系,从中我们可以勾勒出一条“人”格下滑线,即一条“人”从“神”降格为“非人”的运行轨迹。孙参也正如浮士德一样,是文学人物长廊中极具独特性与典型性的“这一个”。

《人类世》是赵德发继“农村三部曲”(《缱绻与决绝》《君子梦》《青烟或白雾》)和“宗教姊妹篇”(《双手合十》《乾道坤道》)之后又一部全新力作。该小说构思奇巧、内容驳杂、结构恢宏、形式多变,作者采用移步换景、散点透视的叙事策略来讲述故事,情节亦庄亦谐,人物有讽有颂,融现实主义与现代主义表现技法于一炉,将当代现实生活、中西方神话传说与地质学意义上的“时间简史”有机结合,使作品兼具现实关怀、历史胸怀和宗教情怀。

无论从小说的主题内容上还是从结构形式上看,《人类世》都称得上是一部“大”书。小说获启于地质学上一个前沿性学术概念,但又不止于地质学范畴,赵德发凭借着渊博的学识和丰富的文学想象力,将小说扩容到人类学、社会学、经济学、政治学、生态学、宗教、哲学、艺术等多个领域。文本信息量之大、叙事浓度之高、覆盖面之广,是当下许多长篇小说难以企及的。从宏观叙事上讲,《人类世》的主干线索大致有两条:一条是地产大亨孙参的罪恶发迹史,及其商业帝国从繁盛走向覆灭的全过程;另一条是地质学教授焦石孤独而艰辛的学术之路,及其对真理和良知的执著捍卫与坚守。在这两条主干叙事线之外,作者又巧妙地运用“花开数朵、节外生枝”的结构技巧,穿插讲述了孙母王兰叶的“拾荒人生”、郭晓莲的商业转型、田思萱的“填坑救赎”、三教寺内儒释道之间的“教主之争”、关亚静一家所面临的“三峡移民”问题等等,这些故事情节既自成一体,又彼此交织渗透,为读者绘制出一幅囊括古今中外、官民僧俗的当代浮世绘,从中折射出现代社会中存在的大面积“生态”危机,体现出作家的知识分子入世精神与人道主义情怀。

除了对全球性“生态”危机这一主题的关注外,《人类世》的艺术表现形式也令人耳目一新。赵德发坦言:“现实发生着变化,文学的表现内容与形式也必须变化。尤其是长篇小说创作,不仅要将人类精神层面引起的惊涛骇浪或微波细澜尽可能地表现出来,还要在写作视角、写作手段上寻求突破和创新。”从某种程度上讲,《人类世》之所以能从众多“生态”文学中脱颖而出,与作家所采取的新视角、新方法密不可分。细心的读者不难发现,《人类世》采用了一种多视点聚焦的方式来展开叙事。这种叙事策略不仅可以增加故事情节的复杂性和人物形象的立体感,更重要的在于,它为小说文本提供了多种“折叠/打开”方式。例如,从情节叙事上看,小说主要讲述的是地产大亨孙参的商场浮沉,以及由他的“移山填海”行径所引发的一系多米诺骨牌效应;而从主题表现上,小说是以第十五章“人类世”为原子核,以地质学教授焦石与其研究生关亚静之间的学术对话为催化剂,形成了一种类似于“核裂变”式的主旨辐射效应——整部小说的情节安排与人物设置可以说是对“人类世”理论的拓展与深化。

另一个值得注意的是,小说叙事话语具有鲜明的互文性特征。由于文本中叙事视点变动不居,人物身份差别各异,从而使得小说呈现出宗教语言、科学术语、网络话语、书信用语、新闻报道、商业广告等多重话语并置的奇特现象。这种跨领域、多声部的“混合共鸣”,能够鲜活而准确地呈现出整个时代的喧哗与骚动。其中,最具象征性意味的一组互文关系是孙参“成功神学”话语体系与焦石的地质历史学话语系统。前者以宗教为外衣,以欲望为推动力,深刻反映出“末法时代”中人类普遍存在的精神症候;后者则是以学术研究框架、以地球演进史为背景,细致描绘了“人类世”里人类病态的生存景观。两者互为表里,相互映射,形成了一组彼此观照的镜像结构,从中我们可以清晰窥测到整个人类的“人”格贬值轨迹与精神异化程度。

阅读《人类世》,总是会时常联想到歌德的经典巨著《浮士德》。在《人类世》开篇处,主人公孙参的宏图大志是“填海造陆”,而这恰好也是浮士德的最后一个愿望。按照诺贝尔化学奖得主保罗·克鲁岑对“人类世”时间节点的划分:人类世应该肇始于18世纪晚期的工业革命。有意思的是,这也正是歌德创作《浮士德》的时间。从《浮士德》到《人类世》,前后相隔两个世纪。巧合也好,有意也罢,某种程度上讲,我们可以将《人类世》看作是对《浮士德》的跨时空“续写”。

熟悉《浮士德》的读者都知道,这部恢宏的诗剧讲述的是深居学术象牙塔中的垂垂老者浮士德为了重获新生,而把灵魂抵押给魔鬼靡菲斯特的故事。从中,我们可以深切感知到新兴资产阶级“人”格力量之强大,能量之充沛。在那个经历过中世纪暗夜和文艺复兴后的“狂飙突进”年代,“人”已从“神”的附庸中解放出来,成为“我思故我在”的大写的人,在浮士德对于“新生”的渴望中,包含着当时人们对感性体验和现世享受的肯定与重视。然而,“浮士德精神”并非仅仅局限于对形而下欲望的满足上,而是更多的体现在对真、善、美的形而上追求中。

反观《人类世》中的孙参形象,我们会发现,虽然他与浮士德都称得上是各自时代中具备强力意志的“大”人物,但不得不承认的是,这个人物已经从“大写的人”异化为一个唯“物质主义”马首是瞻的“非人”。在孙参那里,形而上的追求已经被彻底搁置,野蛮生长着的只剩下对于“性”与“物”的原始欲求与冲动。如果说,浮士德还在“理智与情感”之间挣扎苦恼,并最终用强大的理性力量遏制了欲望的膨胀与泛滥的话,那么,孙参无疑是彻底打开了那个充满诱惑的“潘多拉魔盒”,并在“爱欲”的驱遣下,与人类的理性文明渐行渐远,最终沦为“单向度的人”。

窃以为,《人类世》的创作价值即在于此。某种意义上讲,赵德发从文学史的角度建构了一个与《浮士德》遥相呼应的价值参照系,从中我们可以勾勒出一条“人”格下滑线,即一条“人”从“神”降格为“非人”的运行轨迹。需要强调的是,孙参这个人物虽然是一个“单向度的人”,但在赵德发的塑造中并非是“扁平人物”,而是一个集奸商、“西门庆”、孝子、父亲于一身的活生生的现代人,一个极富立体感与复杂性的“反浮士德”形象。甚至可以说,《人类世》与《浮士德》分别反映了不同时代中“人”的真实存在状态,而孙参也正如浮士德一样,是文学人物长廊中极具独特性与典型性的“这一个”。

■创作谈

地质史的换代与小说家的脑补

□赵德发

2016年9月1日的《参考消息》在“科技前沿”版发表了头题文章:《地球在地质上已进入“人类世”》。这是一篇转自英国《独立报》的报道,文章披露,据一些专家说,鉴于人类对于地球带来的重大影响,地球已经进入了一个被称之为“人类世”的新时代。一个致力于评估该问题的国际工作组以34票赞成、零票反对及一票弃权的投票结果表明,从地质学的角度来说,地球已经进入了人类世。

我是在2011年接触到“人类世”一词的,因为那年我看到了一则消息:国际地层委员会召开专题会议,讨论荷兰大气化学家保罗·克鲁岑早在2001年提出来、已经在全球引起巨大反响的这个概念。我对地质历史学基本不懂,但不知为何这个概念一下子戳痛了我的神经。我大量阅读,经常思考,我想象在46亿年前的洪荒之初,地球如何诞生;想象在40亿年之久的隐生宙里,生命种子如何萌发;想象在6亿年的显生宙里,动物、植物、微生物如何方生方死,方死方生。想象在古生代、中生代、新生代的每一个纪、每一个世,都有什么故事发生。

但我脑补最多的是人类史。刚发现不久的古猿人化石,一位被命名为“露西”的女性,据说生活在320万年前,是从树上摔下来死掉的。她有哪些经历?情感生活怎样?留下的儿女都去了哪里?经基因技术确定了的,20万年前生活在非洲、为当今人类共同的老祖母的那位女性,与“露西”有无血缘关系?野蛮与文明如何界定?与三叶虫、恐龙等等相比,人类对于地球的占领能够持续多久?全新世地质沉积里的林林总总,千年万年之后将向谁讲述地球上曾经发生的悲剧喜剧?

过去,未来,一念三千,最后还是回到当下。正在进行的人类世生物大灭绝,6亿年来的第6次浩劫,完全由人类造成,如果有“宇宙法庭”存在,那些冤死者会不会去讨个公道?有人预言,因为核武器的大量存在,人类会灭绝自己,这种结局会不会出现?

脑补如天马行空,漫无边际,但小说是有边际的。“人类世”这个主题尽管宏大,我却必须从具体的人和事写起。好在,俯仰之间、呼吸之间,我时时处处都在感受“人类世”。各种素材扑面而来,各个人物鲜活地出现在我的脑际。

于是,就有了主人公孙参,一个曾留学美国的房地产商,一个声称信奉成功神学的假基督徒,一个从垃圾堆里爬出来却认为自己是参孙转世的强梁者,一个因精子过少生不出儿子的失败男人。

于是,就有了焦石,一个生活习惯十分古怪的老鳏夫,一个想在老姆山上砸下“金钉子”却被孙参阻止了的地质大学教授,一个积极传播“人类世”理论处处碰壁却矢志不渝的知识分子。

于是,就有了学精卫填海的田思萱,有了号称“四大名吃”的几个女研究生,有了来自南太平洋岛国的酋长女儿,有了天天担忧卫星掉下来砸伤家人的黑陶艺术家,有了在方丈室摹写城市天际线三十年的老和尚,以及他圆寂时留下的遗偈:“东窗日迟迟,天际线森森,犬牙交错处,恰好观世音”……

从“人类世”这个视角出发,认识世界现状,反思人类行为,调整人与自然的关系,让人类长久存在,让地球永葆生机。

我这一场脑补的初衷,就在于此。