红楼奥义隐千寻——纪念红学大家冯其庸先生

冯其庸先生

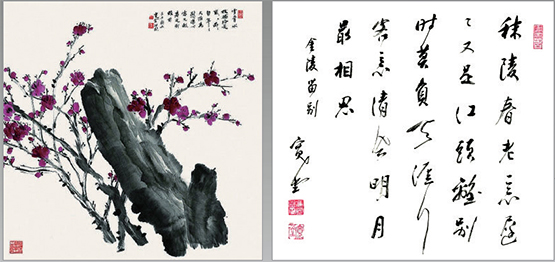

冯其庸书画作品

今年1月22日中午12点左右,我情绪低落,恍惚中若有所失。到了下午近4点,中央电视台新闻上首报“文史大家冯其庸逝世”的消息,当我看清画面、听清声音时,却依然不敢相信是真的。此前我听说冯老身体不好,但总想着他会熬过这个冬季,没想到竟成无法再见的远走。去年,我本来可以在10月、11月像往日一样见到冯老,可是因为上课的原因,总是错过了看望的机会。遗憾之中,我回想起与冯老的几次见面,冯老给我的赠书,冯老几次关心中国红楼梦学会召开学术研讨会的谈话,让我无法抑制内心联翩的思绪和阵阵的隐痛。

因为学习与工作原因,我2004年以后才与冯老有了近距离见面和交谈的机会,此前对冯老是读其书、闻其名、慕其学而不见其人。当我终于有机缘亲炙冯老教诲时,才发现他是亲切、睿智、坚毅和博大的人,全无此前坐在主席台高高在上的距离感。他如数家珍地谈 《红楼梦》中细节描写的深刻含义,语调平和流畅;他向我展示他学艺双绝的庚辰本抄本,像在对学生手把手地展示具有历史感的教案;他问学术会议筹备遇到了什么难题,谈话中间,冯老坚定地告诉我们“一切问题都能得到解决”。那种气定神闲所洋溢出来的自信和大家气象,让我和同去的同事的心像鼓满了风的云帆一样,获得了“济沧海”的勇气。与红学大家俞平伯、周汝昌相比,冯老研究红学起步较晚,1974年在《文物》第九期发表第一篇学术意义上的论红之作《曹雪芹的时代、家世和创作》,而在1987年版电视连续剧《红楼梦》1983年开始拍摄时,他连一个顾问的资格还不够。冯老从事红学40余年,为红学的发展他承荷最重、贡献最大、立场最坚定、步伐最稳健。到后来出任中国红楼梦学会会长、中国艺术研究院红楼梦研究所所长、中国艺术研究院副院长等,期间所取得的丰富研究成果,又无人出其右。比如此段时间完成的主要著作有《论庚辰本》(1978年)、《曹雪芹家世新考》(1980年)、《曹学叙论》(曹学研究专著,光明日报出版社,1992年)、《〈石头记〉脂本研究》(红楼梦版本研究专著,人民文学出版社,1998年)、《八家评批红楼梦》(红楼梦评点派研究,文化艺术出版社,1991年)、《夜雨集》(学术散文随笔,北京友谊出版公司,1999年)、《瀚海劫尘》(中国大西部摄影集,共图229幅,文化艺术出版社,1995年)、《瓜饭楼重校评批〈红楼梦〉》(辽宁人民出版社,2005年)等专著,他的著述超过1700万字,并主编《红楼梦》新校注本,完成《红楼梦大词典》等一系列基础性红学学术工程等等,使他成为红学界旗帜性的领军人物。有红学同仁发文章说冯其庸是新时期红学的“定海神针”,是新时期红学的灵魂人物,是新时期红学第一人,不管是作为一个组织者、活动家还是一个勤奋著述、率先垂范、引领风气的学者,他都当之无愧。没有对红学发展历史的谙熟,难以体会其中的含义。可以说,没有冯老的带领,没有冯老的细心关怀和亲手培植,从组成红楼梦研究所、创立《红楼梦学刊》到成立中国红楼梦学会,红学不可能成为一个学科独立存在并发展,红学在20世纪的显学地位就无法彰显和延续。

《红楼梦》的文学价值是需要通过阅读获得体验的,当然也离不开从时代出发满足读者需要的理论阐释。但是,偏偏是在这两个关键点上出现了问题。很多喜欢《红楼梦》的读者是闻其名而未读其书,容易被各种花里胡哨的异说所左右;同时一些时髦的阐释者则重走索隐派的老路,助长脱离文学内容的想入非非,对《红楼梦》大行猜谜游戏,往野史传说、宫廷阴谋上靠拢和附会,从根本上颠倒了《红楼梦》的思想价值,将《红楼梦》说成是介入宫斗的权谋之作,迎合庸俗成功学的社会心理。面对《红楼梦》文学价值在传播上的空前危机,冯老站了出来,多次接受媒体记者采访,他反对重走索隐红学的老路,主张从家世研究《红楼梦》,不能把小说说成是作者的自传,反对主观随意地将《红楼梦》与清早期的历史事件混为一谈,希望摆正历史与文学的关系等。冯其庸在接受《南风窗》杂志采访时曾批评说:“有些对《红楼梦》的讲解,都没有进入正题,都在圈子外面胡猜,猜得又很离奇古怪。把这么一部非常有深度的书,猜成侦探小说,猜成情杀小说,这实际上是歪曲了《红楼梦》,误导了读者。”

大学问,都是从细处着手的,也是从一字一句出发的,所谓“不积跬步无以至千里”是也。冯其庸是大学者,但其研究则是始于足下,他的学术风格是从不做凌虚蹈空之论,反对华而不实和哗众取宠。记得2008年初夏中国艺术研究院《红楼梦》专业第一届博士生答辩时,冯老已经84岁高龄,他事先未打招呼,在后排默默坐下,一直听完了答辩的整个过程。答辩过程环节繁多,用时很长,但秩序井然,气氛融洽。当博士毕业论文答辩通过之后,冯老作为令人尊敬的长者发言。他说:《红楼梦》中第七十四回写抄检大观园,我们不能只看到第七十四回对“物”的抄检,即所谓的查抄证据,这当然是小说中的重要一笔,但此后一直到第七十七回晴雯之死,可以说是对“人”的抄检,这才是主要的,是值得重视的,是小说的更重要的内容。《红楼梦》的悲剧是人的悲剧,这些怡红院中不幸女子的结局是这次抄检的真正结果,是王夫人、王善保家的等制造了这个悲剧,但这正是那个时代底层人物命运的真实反映。曹雪芹所写的这个悲剧,冲突是从查“物”开始的,但落脚却在“人”的身上,这是曹雪芹高超的写人技巧和人文情怀的体现,正是现实主义笔触的深刻之处。冯老一席话,将答辩会推向高潮,也令我醍醐灌顶,一下子留下了深刻的记忆。后来回去找冯老的相关著述,但竟没有看到他在行文上对这个重要观点的记述。直到后来,冯老也一直没有在我所能及的文章中予以记录和申述。侃侃而谈,不经意之中,一个多么有价值的观点,一个多么值得开拓的论题,但这只是他信手拈来、出口成章的一个例子。这次答辩,冯老的即兴发言是多么富有教益的一次专业课。冯老没有带过博士生,谁能说红学人才的成长没有得到过冯老的教诲和培育。

冯老和二月河的交谊是坊间流传甚广的一段佳话。当代作家二月河的文学起步在红学,他所写作的帝王系列,得益于他的红学研究,因为他特别关注《红楼梦》与清早期的历史关系。他的论红文章在《红楼梦学刊》上发表,冯老给了他极大的鼓励。他的写作“想象丰富、文笔细腻”,更适合从事文学创作,这得益于冯老的慧眼独具,也因此为二月河指引了扬其所长、避其所短的作家道路。可以说没有《红楼梦》与清早期历史的密切关系的研究,就不会有二月河的帝王系列,而没有冯老的指点江山和亲往南阳面对面的鼓励和成书后的引荐出版,就不会有著名作家——二月河。所以,二月河在其后来的创作谈中,总是风趣地说中国红学会是他的亲娘家,中国作协是他的后娘家,他每次来京都要去拜访冯老和中国红学会。一段京宛之间的文学缘,再次彰显了《红楼梦》作为文学经典的不朽魅力,再次印证了当代红学之于文学创作的资源意义、再出发的意义。这也有力地驳斥了所谓近二三十年红学对当代文学创作毫无贡献的不实之词。

1982年人民文学出版社的《红楼梦》校本,是冯老主持完成的,它历时7年,校订组为此付出了空前的努力,是迄今为止发行量最大的版本,也被称为是最权威的读本。对此冯老珍爱有加,自是无可厚非。但这不是说冯老惟我独尊,排斥其他校本。冯老数次在新疆为大学生讲《红楼梦》的时候,一边介绍人民文学出版社这个以庚辰本为底本的校本特色,一边还向大学生特别是《红楼梦》爱好者推荐著名红学家蔡义江校本(浙江版)、刘世德校本(江苏古籍版)、黄霖校本(齐鲁版)等,说这些校本也受到读者好评,是全面了解《红楼梦》文本的可靠选择。传播《红楼梦》,“众人拾柴火焰高”,让读者在众多版本中自主选择,再次体现了冯老一贯主张的学术民主、虚怀若谷、相信读者的作风。

校订一部《红楼梦》善本,并加上便于读者阅读的注释,为《红楼梦》的普及而努力,这是冯老孜孜以求的。他精益求精的精神体现在不放过任何一个有价值的建议和信息。冯老读万卷书行万里路,但不惟书。所以,哪怕是一个名不见经传的读者来信,他都倍加珍惜。冯老以“牧童耕夫”自喻,与作为普通读者的很多爱好者保持着联系和交谊。冯老讲到《红楼梦》中所写的十月一风俗,原注本中没有注出宝玉为秦钟扫墓为何是十月一?他说,“上海的一个读者给我写信,说你在《红楼梦》校注本里对十月一没有注释,其实应该注释,因为这是北方的一种特殊风俗,‘十月一送寒衣’,要给已故的人上坟,因为天冷了,要送冬天的衣服了。”这位读者是上海作家萧凤芝女士,此时的她在红学上还籍籍无名,但冯老还是把她的建议添加到了自己的汇校本中。对读者负责,让读者在《红楼梦》中领略传统文化的真正内涵,冯老不遗余力。学术民主,在于择善而从、服真崇善而不分红学内外、高低贵贱,显现了冯老终生“求学求真”的人生追求。回首冯老的成才之路,无不是以自学为主的。他小学没有毕业,上中学、苏州艺专、无锡国专等,因交不起学费或战乱而辍学,但靠着劳作之余一有空就读书的韧劲儿,转益多学,勤奋积累,敏思深研,在年纪轻轻的30岁就从无锡调到北京中国人民大学讲授文学课程。尽管2000年以后的冯老已是学富五车的文史大家,但他还是认定自己不过是“学界野马微尘”,与昔日“牧童耕夫”无异。

红学的显学地位,也招来了沽名钓誉、追名逐利者流。他们在进行一番假考证、伪考证以后,自立山头,摇旗呐喊,制造一片虚假的繁荣和泡沫,喊出“颠覆”的口号,制造一个又一个挑战既成观点、否定传统共识的文化热点,透露着文化虚无主义的气息。于是,有人说《红楼梦》遭遇到了危机。当有记者就此问题采访他的时候,见识过大风大浪的冯老说:《红楼梦》不会危机,《红楼梦》的思想价值和艺术价值永存。危机的是制造各种无根浮谈的红外乱弹,是华而不实、哗众取宠的作风。面对各种汹涌而来的裹挟着金钱利益的商业诱惑,似乎只有戏说才能博得大众眼球,在强势舆论的助推和文化学者的“围殴”下,还要不要学术操守?一生恪守学术信条的冯老说:惟一的办法是“自律”两个字。红学不是一本书的学问,红学是跨文学、古代诗学、哲学、历史、考据、政治、文化、美学等为一体的大学问,也在冯老所说的“大国学”概念的范围之中,它的存在维护着中华民族传统的核心价值观,是复兴中华优秀文化的基础性工程,也为我国的文化事业培养了大量一专多能的人才。

红学一直在艰难中发展、在误解中前行,一直是各种飞矢追逐的靶子,不明真相的人和一些刻意丑化新时期红学的前卫学者,认为红学上的学术分歧和正常争论是争权夺利的“政治斗争”,编造红学吃皇粮、坐龙椅的谎言,制造红学界拒绝“大众共享”的舆论,说红学讲究门槛的“高大上”,是文化寡头、学术专权,更有论者无视红学在近30年所取得的成就、对《红楼梦》和红学普及所做出的贡献,以及红学对复兴中国传统优秀文化所做的贡献,对红学横挑鼻子竖挑眼,动辄斥骂,横加指责,掀起一股又一股浊浪。面对这些,冯老从容地借用黄山谷的一句诗“人言九事八为律,倘有江船吾欲东”表明心迹。这里,他鼓励大家要有不惧各种干扰、坚定前行的信念和定力。他在给友人的诗中说:红楼奥义隐千寻,妙笔搜求意更深。地下欲请曹梦阮,平生可许是知音。在此诗中,穿越时空,我们的追求是与曹雪芹实现心灵与心灵的对话。不言而喻,冯老在风雨长途中这种坚忍不拔、无穷求索、闲庭信步的刚毅而高迈情怀和人格塑像,也必然影响着红学事业的后来人。