《品读苏州》的可贵探索和可喜收获

作家出版社新近出版了江苏作家嵇元的新作《品读苏州》,这是一部让人看一眼外表会忍不住一愣、但看过书后又会思索的书。

这是一本随笔类型的散文书,但有五卷之多,篇幅之大,可称少有,乍一看“这么大的散文”会让人感到意外而一愣。散文集是中国书籍千年的传统,一般是作者从若干年创作成果里选若干篇精品结集而成,是累积而成的书,虽然作品大多已经发表,但在结集之前,尚不会有这本书的全面概念。然而,《品读苏州》这部散文书却不能称为散文集子,因为全书文字此前无一篇发表,作者是有目的地创作一部有架构的巨制。换言之,这是一部像创作长篇小说那样进行写作的整体性散文作品。

书虽然厚,但仍然是小中见大,好比以一束春花反映整个春天。《品读苏州》写的是中国大地上一个广义概念的城市,过去叫府,现在叫地级市,一座江南城市的城和乡。人们看到苏州两字,就会联想到山水相映的风光,精致幽美的园林,风花雪月的故事,然而这部书写优雅闲适的情调甚少,也无精雕细琢的描写和一咏三叹的抒情,作者用立体的叙事线索,通过历史、山水、城乡、街巷、镇村、风俗、工商、文化、饮食、婚姻……解析出这个城市丰厚的内涵,告诉人们许多没有想到的事实真相,颠覆了人们印象中浮表的苏州。

作者似乎想告诉读者一个真实的苏州,但好像这又不是此书的主要目的。作者其实想告诉读者的是苏州这个地域的人群,是如何从一场战争浩劫后的废墟里爬起来,走上了复兴之路,从而来解读这座城市底蕴到底有多丰厚。但从叙事方法来看,却是欲言又止,有点迷离。大概作者认为没有一个人会长时间听人喋喋不休谈自己的奋斗史的,因此,看此书感觉作者是在讲一些有趣的往事,池塘里的春草,农村里热闹的庙会,飞起彩虹的稻田,让人流口水的美食,绣女在飞针引线,弹词演员说着回肠荡气的故事,巷子里的孩童手提着西瓜灯,丝织女工在机声隆隆的车间里忙碌,汗水沾湿了额发……如一幅长长的画卷徐徐展开,而有时会感觉这些往事中有的如歌如泣,有的令人感慨,有的趣味盎然,就是这样娓娓的叙事让人百感交集。

中华民族从鸦片战争以来,一直怀着民族复兴的中国梦,这是民族的梦,也是每个中国人的梦。作者选择了一个城市来反映,区域里的人如百水汇江,紧密团结,在苏州这方土地上为实现共同梦想而奋斗,通过胼手胝足的拼搏,让荒凉破败的废墟变成富裕美好的家园。

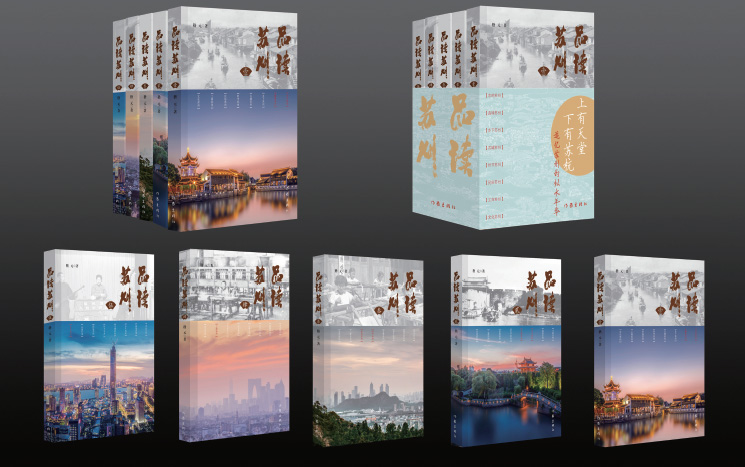

这一过程的起端是那么悲怆,让人意想不到。作者通过国外的材料、地方志记载和今天人们的研究成果三重证据,说明太平天国给苏州造成了非常严重的人力、物力损失;而此时上海在开放中崛起,对苏州这个老省会城市的资源产生了虹吸作用,这是150年前苏州起步时所面临的现实。而今天苏州从人口总数来讲,已进入全国十大城市之列,工业总产值已经超过上海,成为共和国第一大工业城市。此书封面下半部分用题为《霞光里的苏州》五张照片,来说明今天的苏州,上半部分是淡淡墨痕般的从晚清到20世纪50年代百年间的老照片,两相对比,可知苏州150年来奋力前行所走过的道路是多么艰辛,而取得的成就又是多么辉煌。苏州只是中国的一个城市,但苏州走过的道路,又是整个中华民族伟大复兴洪流中一朵浪花。

作者选题独到的是,以苏州为主题写了这部《品读苏州》。这不是灵感忽来激情冲动下带有随意性的创作,而是作者确实对苏州有着写作优势。作者选择写苏州,考虑到了自身知识积累、写作资源获取的优势。一方面苏州是中国一个特别的城市,比如历史悠久,物产丰饶,景色美丽,经济发达,有可写性,中国读者相对来说对苏州不陌生、感兴趣。另一方面,因为国人自认为了解苏州,其实大多是怀游客心态,作皮相之谈,并不真正了解这座城市,作者因此有了需要和读者说说的要求,也就是创作此书的动机。作者是大家族三代居住在姑苏城里平江路旁一条水巷里的老苏州,自己又是年已六旬,而且又是江苏省报派驻苏州的记者,在苏州一线采访生涯达30年。一个苏州人在家乡这个地方做30年省报驻站记者,无论是块还是线或是点,无论是重大事件还是独家挖掘或者私人回忆,无论是习俗隐喻还是生活细节,其有关苏州的知识之丰富自然是一般人所不具备的,素材积累可谓得天独厚,写作起来自然会得心应手。于是,这部书常见“鲜为人知”的秘辛,让人读来如入移步换景的苏州古典园林,满眼是值得品味的信息和知识。从另一个角度讲,也告诉了读者一个他们所没有想到的苏州,一个前所未闻的真实的苏州。当然苏州是一个值得一读、值得深读、更值得品读的江南名城,而能深入解读苏州,必然也有助于了解中国。

作者用散文笔法,通过对苏州150年里以时间为线、内容为块的全面剖析,阐述了乡愁。乡愁是一个丰富复杂的概念,作者试图作一点非学术性的阐述。书中所写的苏州人的乡愁,起源一是吴和苏,这是苏州漫长历史的遥远源头,作者既简单又丰赡地介绍了苏州人眼里的“吴”,这在当前有一定的现实意义。二是苏州风月无边的山川地域,是苏州乡愁的另一个源头。众所周知,苏州是著名水乡。而苏州却用了整整一卷的文字,来解读“水的苏州”,也就是到底是什么时候的水、有多少种类的水一起养育了苏州?作者从海洋、长江、太湖、京杭大运河、护城河、娄江、吴淞江、胥江、盐铁塘等不同禀赋的水,介绍这些水和苏州历史、文化的关系。其中,周恩来母亲幼年时跟随外公在吴江建大运河河堤,宋代南迁人在苏州种下银杏的“遇仙”故事,洞庭东、西山人在上海滩金融界撑起半边天的秘密,太湖为何主要属于苏州,状元回家乡为何选择了护城河建现代化工厂……有故事,有史实,有分析,相信读者看了不仅对苏州和水的关系、苏州之为水城,苏州水的背后许多没有想到的信息,有了新的获知,同时更进一步了解苏州乡愁中的水分子。三是苏州在太平天国后的发展中,一代代人在筚路蓝缕以启山林的岁月里,为乡愁注入了新的元素。苏州人为何不吃牛肉?苏州人冬天时为何普遍腌菜?苏州人唱山歌,是什么心理?长江边的苏州人为何有大声吼叫的习惯?为什么苏州城里曾经出现过市民公社开挖的水井?为什么苏州人喜欢评弹……乡愁不仅是家乡的风光,还是在建设家园时形成的共同习俗和共同心理,有老的乡愁作为传统保持了下来,也有许多新形成的乡愁,一个区域里的族群拥有共同的、有生命力的乡愁,也就拥有了共同的价值观、骄傲之源,有了为实现梦想所需的凝聚力。

《品读苏州》的笔力之源在材料的丰富。散文一般称之为美文,但此书的文字却不是以华丽优美的词藻为特色。因为作者是记者,较为注意文字的流利、准确和可读性,据说在责任编辑的支持下,书稿下厂印刷那天还在作修改,可见不是在追求文字的潇洒,而是在追求尽可能的准确和完美。这部书是随笔性质的散文,但不是空发议论,而是广征博引,用丰富的材料来对事物进行说明,大概引用的材料包括学术著作、论文等,数量大约逾千,其中近一半是人们不容易接触到的内部材料、档案、民国甚至清代报纸上的报道。加上作者工作的特点,可以广泛接触省市至村、厂各级领导,专家学者以及城乡各行各业普通百姓,并且这30年来好像随时随地在做采访……固然散文主要靠灵感和才华,文字摇曳多姿方才好看,但显然作者更在乎此书的言之有据,让材料说话,让专家说话,让当事人说话,让过去的史实说话,从而使文章有着很强的说服力。为什么要这样写?是因为作者有话要说,有事要介绍,有观点要讨论,有想法要交流,这就让此书有了一定的学术性。

阅读此书,不是只为让读者享受文字之美,而是在思辨上、认识上有所收获。其实作者这样写是要解决一个问题,因为我们的近代史著作多宏大叙事,而以一个地方来叙说,似乎还不多。作者想通过一个地方150年的经济、社会和生活风情,以随笔方式的叙事,讲述中国人锲而不舍的追求、成功与辉煌,中国人这个时代的艰辛困苦、人际温暖与生活之美。比如书里讲外婆桥,先是探讨外婆桥这一著名童谣的起源地,其实这只是引子,作者想探讨的是外婆为何住在桥边,外婆住在桥边做什么营生,外婆那里的社会经济变迁和外婆的生活状况……作者通过这些抽丝剥茧般的叙述,其实是想说明太平天国后苏州镇级经济中不断增强的工商因素和后来乡镇企业发起于苏州的原因。接着又用两个章节讲了两个村、两组照片讲了另两个村,一个讲在江滩发展出了大型钢铁企业,一个讲村里的党组织如何为村民提供着世界上最贴心的服务,小中窥大地证明了中国共产党执政之所以有力的根源;太湖一个无人村的一组照片,又说明了发展经济的重要性,常熟一个村从20世纪六七十年代至今成为美丽花园的照片,用画面雄辩地说明了中国社会基层细胞的巨大变化,因中国共产党基层组织的领导,如今过上了人间天堂般的生活。图文的复合对比,有着强有力的说服力。这种写法,还是比较有新意的。

作者的写作,架构方面也许有所考虑。比如作品开头引用了《圣经》中犹太人领袖摩西领导族人走出埃及,在旷野中流浪40年的史诗性事件,来对照吴的始祖泰伯开始,24代吴王带领族群经过约七八百年跋山涉水来到太湖之滨创造吴国的辉煌;中间又借苏州过年磨米粉做团子或圆子,又引用《圣经》中的话,表示安家;到了全书结束,再一次引用《圣经》中的诗句,来歌颂苏州从废墟中崛起,人民开始过上幸福安康的生活。这部作品所截取的时间段跨度之大,所反映社会面的深广,应该说是有史诗性质的,这是散文创作的新尝试。

《品读苏州》这部书的架构,似乎是多重叙事线索,其中聚焦了一些人,一些家庭,但在许多篇章似乎不经意地会出现作者的母亲。作者没有像写小说那样用直接描写来塑造他母亲的形象,而是用许多细节写了她一辈子的勤劳和生活细节,写了她对工作的负责,用开冷车、适应车速不断调快,反映了那时工作的辛苦,写了那个时代生活困难,吃豆腐渣美称雪花菜的岁月里想象吃冻豆腐的奢望,写了这个工人家庭生活困难,一度需要她卖血维持,但过年时她仍拿出旧的织锦缎衣裳亮亮丽丽穿上,还一定给孩子准备有多种小食品的年盘,写她教育孩子要学会欣赏兰花,表明她没有失去对美好生活的期望,仍保持着一定的修养,写她在参与建设的钢铁厂出钢时钢花飞溅时的无语凝视,流露出一个工人阶级成员对祖国发展取得成绩难于言说的激动……作者用断断续续的写法,让其母亲贯穿全书,用点点滴滴的细节,让我们看到了一位普通工人的品质和情操,她的形象,就在平凡的生活、工作和言行中丰满起来了。到最后是作者感谢母亲生前对子女的教育,“苏州是你的血地,要永远热爱自己的美丽家乡”,其实写的是一位母亲要求孩子们热爱祖国的谆谆教诲,作为结尾,有卒章显志之意,到这里,母亲的形象高大起来了。就如大海一滴水,就可反映大海的味道,作者的母亲只是苏州普通百姓的一员,加上书里写到的各种人,他们以各种方式,坚守人生理念,传承文化爝火,创造劳动财富,建设美好家园,他们和作者母亲一样,都是苏州人,他们的身上,都体现了苏州人(也就是中国人)的品行和气质高贵。正是有了这些人,苏州才如此精彩。

此书一大亮点,或者说使得《品读苏州》如此精彩的一大原因是,书中配有约1400张照片、插画。这些照片,大约80%为晚清至2000年的老照片,既有清代、民国、“文革”前的苏州城市、镇、乡村,也有工厂,有农村,有商店,有演出,有一些著名人物和已不知名的普通人物。照片中的场景,大约90%已经见不到了,因此显得弥足珍贵,也让这部书值得细细品读。其中许多照片为第一次发表,像周瘦鹃跳井自杀的水井,是经周的女儿特别同意供拍摄的,有的老照片,由其家属提供第一次发表。而苏州地方志办公室、苏州市档案馆等单位提供的老照片、档案,对该书的支持尤其给力,比如书法家费新我20世纪50年代创作的价值连城的《刺绣图》长卷等等。作者收集如此多的照片(主要是老照片)来配合文字,也是创作的一部分。完全可以说,因为有了这么多的老照片和档案,此书才会如此有分量,让《品读苏州》不仅有阅读价值而且也有收藏价值。这部“追忆苏州的似水流年”的书,值得品读也值得拥有,并且会历久弥新。

(《品读苏州》,嵇元著,作家出版社2016年11月出版)