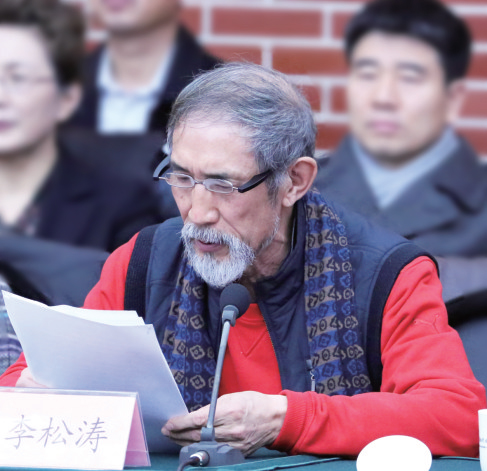

我与《诗刊》的关键词

我是《诗刊》发现并培养的作者,我的人生与《诗刊》有关。我与《诗刊》之缘起自于40年前。1976年《诗刊》复刊号发表了我的组诗《深山创业》。1978年6月8日,主编严辰找我谈话,告知经过十个月的实践检验,认为我适合编辑工作,决定将我留在《诗刊》作品组,就在履行入京手续的过程中,突然一个从军入伍的机遇出现在我面前,心中虽然百般纠结与不舍,但尚武情怀和一身军装构成的魅力,最终还是占了上风,我携笔从戎了。11月23日,邹荻帆先生与我相谈,希望我能在《诗刊》多逗留一段时间。我坚持到12月底,奉催赴营门报到了。

我在《诗刊》工作的一年半时间,恰好赶上了十年“文革”结束的社会转型期,思想解放潮流汹涌澎湃,文学艺术在拨乱反正中大显身手。那时的《诗刊》心系时代与苍生,只有前瞻之乐,绝无后顾之忧;那时的《诗刊》精力充沛,神采飞扬、气壮山河;那时的《诗刊》勤行精进,奔走飞翔,顺风顺水;期刊版、街头版、朗诵版三军齐头并进,左右逢源,硕果飘香。那时的《诗刊》有意志也有威望,有憧憬也有作为;在全国范围内,拯救和激活了一批老诗人,扶植和造就了一批新诗人。一年四季,寒暑中都是诗歌的春天。我躬逢其盛,幸运地亲历并见证了那个年代诗歌的繁荣与辉煌。

1979年3月15日,《诗刊》主编严辰惠函:“你在《诗刊》时,朴朴实实,认认真真,帮了我们很多忙,可惜我们的调干工作没做好,未能坚决地把你留下,我一直觉得遗憾。希望你仍然以我们中间一员的身份,经常保持联系。”1979年6月16日,《诗刊》副主编邵燕祥先生给我写信:“你人虽走了,但我们觉得你并没有离开《诗刊》。上期刊物和街头版都发了《蜜月》,丁力同志写了诗评,七月号还要发叙事诗《没有完成的爱》。”1982年,我欣然前往,参加中国作家协会主办的“全国第一届新诗集评奖”,对各地推荐上来的1979至1982整整4年的诗集进行筛选。19天里,既有夜以继日的辛劳苦读,也有朝夕相处的舒畅欢乐,那段日子,给我留下了巨细皆有的多重记忆。30余个春秋过去,蓦然回首,当年《诗刊》主导的深具战略眼光的劳作价值,已经获得了一种被岁月肯定的快慰。

今天的文化环境已经完全不同于40年之前了,任何事物、也包括任何刊物,都逃不脱时代的制约。已届花甲的《诗刊》,承载着历史的荣耀与未来的期冀,在现实生活里顽强地前行着。依照习惯,人们可以称《诗刊》为阵地、也可呼之为园地,而我正因为有着上述的经历,有着切近的记忆,则一直下意识地把《诗刊》看做曾经的家,把自己看成半个《诗刊》人。1996年12月下旬,我和韩作荣相聚于作协第五次全国代表大会驻地京西宾馆,他来客房看我,并在笔记本上深情写下:“在《诗刊》的小房子里同居了两年,那美好的回忆永远让人难以忘却!”