好作品呼唤多平台传播

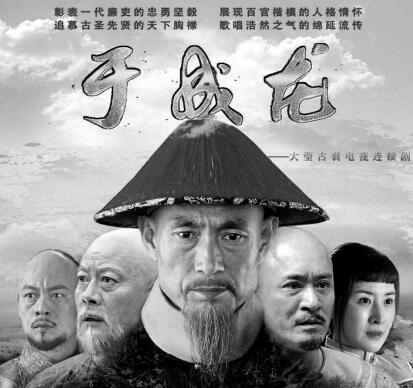

在2017年各大电视台的开年剧目中,有这样两部电视剧,“明星”不多“戏骨”不少,“噱头”匮乏“口碑”甚好,“槽点”难寻“点赞”满满。这两部剧,分别是央视推出的《于成龙》以及江苏、北京卫视推出的《最后一张签证》。

近日,中国电视艺术家协会在北京召开这两部电视剧的研讨会,各位专家在纷纷对这两部电视剧的品质竖起大拇指的同时,更感慨应该有更多的平台积极推出这样的作品。

好主题

借历史观照现实

从题材上来看,两部剧都传播真实历史观感,展现丰富人文内涵,弘扬民族传统精神。

于成龙是被康熙皇帝誉为“天下廉吏第一”的一位好官,《于成龙》主要表现的就是他危机四伏、惊心动魄的仕途经历。他不顾自己的安危,为民伸张正义、主持公道,生动诠释了于成龙弘扬以人为本、清正廉洁、敢于担当的官德。

“制片方来找我的时候,我是真的不太了解于成龙,后来我就去读有关他的书,大概10天后,我在大略了解了于成龙的事迹后,就毅然决定,一定要拍这部戏。”导演吴子牛介绍,“于成龙有着非常强烈的对人民的爱,以及对官场上所有贪腐、不正之风的恶,他的事迹非常令人感动。”

都说好的题材、好的历史人物是创作富矿,于成龙这一人物形象在时隔十几年后第二次搬上荧屏,正是因为他胸怀社稷民生、清宁淡薄的为官风范蕴含着强大的精神动力。“于成龙的思想是非常博大的,所以我们要赞美他。为什么他能为百官树德?他所在的官场,就是百姓希望看到的官场;他这样的父母官,就是百姓希望得到的父母官。这对于我们今天深入反腐败,坚持从严治党,坚持以人民为中心,无疑都是一种宝贵的借鉴。”中国文艺评论家协会主席仲呈祥表示。

相比《于成龙》的“以史为鉴”,《最后一张签证》则将目光投向了国际舞台。剧中主人公置身于二战的大背景下,全篇以签证官的个人视角,以小见大展现出了一段中国签证官拯救犹太人的大历史、大情怀,是真正意义上的中国版“辛德勒的名单”。

关于二战大主题,世界上有很多作品,中国二战主题的作品也很多,但《最后一张签证》让人认识到二战期间中国人做了什么,塑造了中国人的形象,展现大国的情怀。中国电视艺术家协会理论研究部主任赵彤表示:“《最后一张签证》为中华民族的精神和中国人的人性光辉做出正名,是我国电视剧创作史上不可多得的以历史为背景、以国际为舞台、以生命为视角的一次可贵而有创新性的尝试,这是非常好的题材。”

细打磨

精工出好活儿

虽然说“慢工出细活”,可是《于成龙》的创作过程却可以用“欲速亦能达”来形容。

据该剧总制片人王大林介绍,从2015年8月山西影视(集团)有限责任公司接到山西省委宣传部下发的“关于做好电视剧《于成龙》创作生产工作的通知”,到2017年1月电视剧开播,仅仅只有一年半的时间。这期间,除了编剧组紧锣密鼓地开工之外,“我们还三顾茅庐请来了吴子牛导演,能请到他出山真是不容易。当时,他手里正接着一个剧本《忽必烈》,筹备工作已经开始,而《于成龙》的剧本还在创作中,起初吴子牛导演并没有答应,我们也绝不轻言放弃”。

2015年12月中旬,在时间特别紧、剧本还不完整的情况下,吴子牛接下了这部戏。吴子牛说,这是这么多年来,他筹备时间最短的一部作品,而戏量又几乎是最大的。为了完成一部思想性、艺术性皆为上乘的精品佳作,吴子牛常熬大夜,平时拍到一两点很正常,熬大夜就是从头一天早晨8点拍到第二天早晨8点。当起身离开监视器走出小蓝棚时,经常咳嗽得连话都说不出来。

虽然筹备、拍摄、制作时间长短不一,但是相同的是,《于成龙》与《最后一张签证》都有着非常优秀的班底。在《最后一张签证》中,聚集了国内金牌编剧高满堂,著名战争剧导演花箐,优秀演员陈宝国、王雷等,以及数位外籍知名演员。

对于高满堂的深厚功底,业界已是有口皆碑。中国电视艺术家协会副主席李京盛认为,他善于以开阔的精神视野把控细腻的故事:“我觉得高满堂老师对这部剧真是下了很大的功夫,把这样一个非常复杂而且难以驾驭和表达的题材做了最适合电视剧表达的呈现,这不仅需要深厚的艺术水平、功力,还需要不满足于自己以前写过的题材、努力要创作的心,这一点对于当前的创作者非常有启发。”

该剧出品方、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理杨抒也透露了《最后一张签证》的幕后制作故事:“为了还原历史,95%的镜头是在国外原地拍摄,用了大量的外国演员和外国制作人员,包括获得过法国凯撒设计奖的美术指导等,这些国际制作力量的加盟,夯实了我们真实还原历史的基础。”

搭平台

酒香也怕巷子深

虽然没有小鲜肉、高颜值的明星和各种宣传噱头,但是《于成龙》和《最后一张签证》都取得了不错的收视成绩。

其中,《于成龙》在宣传规模不大的情况下,在央视一套取得了约1.5%的收视率,在网站播出时也受到年轻观众的认可。“我是用手机看这部剧的,每次看的时候也会开一下弹幕,上面的留言让我很欣慰,都是说‘很好看’‘求更新’之类的。”《文艺报》艺术评论部主任高小立介绍。

《最后一张签证》定档江苏卫视和北京卫视两大平台,除了用最好的时段播出该剧外,还分别开辟专门时段制作配套节目,如江苏卫视的荔枝大剧秀、北京卫视的《档案》特别节目等。在宣传上更是尝试了电影宣传手法,2016年12月上旬就陆续推出电影质感海报,还分别安排了北京、重庆、成都、武汉、深圳等城市影院看片会。

受到如此“礼遇”,让高满堂很激动:“在现实主义作品面对巨大压力的情形下,《最后一张签证》能够在江苏、北京电视台播出,证明了现实主义没死,现实主义依然魅力四射,这让我对现实主义的坚守有了信心。”

高满堂的激动不是没有道理的。《最后一张签证》出品人、江苏省广播电视总台台长卜宇一语道破:“虽然从媒体责任担当的角度来讲,江苏卫视应该播出这部戏,但是我们当时也是很有压力的,会担心现在的观众已经习惯了家庭剧和爱情剧,很难接受这个题材。”

对此,卜宇呼吁,政策上能不能对优质、正能量的好剧予以扶持、予以倾斜、予以奖励?“就像新能源汽车一样,政府给予了经济补贴,这样厂家生产新能源汽车才更有积极性。”

“以前都说酒香不怕巷子深,可是现在这个时代已经变化了,现在是酒香也怕巷子深,好作品也需要好平台,也需要在播前、播后大力地宣传。”中国文联副主席、中国电视艺术家协会主席赵化勇表示,“不光电视台要给予这些优质电视剧更多机会,新媒体也应该多播放、宣传这些作品。”