奇人宫泽贤治

宫泽贤治

本文从花卷说起,这里所说的“花卷”并非中国的面食,而是日本岩手县中西部一个人口不足十万的小城。这个小城若不是出了一位奇才作家宫泽贤治(1896-1933),恐怕很少为人所知。2016年恰逢宫泽贤治诞辰120周年,自诩为“贤治之城”的花卷市举办了一系列纪念活动,包括各类展览、纪念演讲和国际研讨会等,从2016年4月开始将一直持续到2017年3月底。

即使不是在特殊的纪念时期,宫泽贤治的人气也不输诸多日本大作家。2000年,日本《朝日新闻》在新世纪到来之际开展了一项投票活动,由读者选出1000年至1999年这一千年间心目中最杰出的日本文学家,宫泽贤治位居第四,日本的两位诺贝尔文学奖得主川端康成和大江健三郎以及曾经尝试角逐诺贝尔奖的谷崎润一郎、三岛由纪夫、村上春树等人均被超越。一个在世仅仅37年、离世已经83年的作家,缘何至今仍得到如此隆重的纪念,受到如此广泛的喜爱?

实际上,宫泽贤治不单是一位作家,更是一个奇人。他的“奇”表现在,要想用一个前缀来概括他是件相当困难的事,因为他所涉猎的领域远远不止诗歌与童话,还有音乐与绘画、哲学与宗教、科学与教育、矿物与地质、植物与农学,等等。

宫泽贤治童年时代就热衷于采集矿物标本,11岁时便有“小石头贤”的绰号。花卷市的系列纪念活动之一即是“贤治与石头展”(2016年10月1日-2017年3月31日),其宣传网页称办展目的是“从矿物与地质学的侧面了解贤治”。青年时代的宫泽贤治还曾致信父亲,希望将家业转向宝石研磨或人造宝石行业。18岁时,宫泽贤治阅读了《法华经》,“感动得周身颤栗”(宫泽贤治语),日后成为日莲宗的正式信徒,终生信佛。虽然宫泽贤治以文学家闻名,但他却毕业于盛冈高等农林学校(今岩手大学农学院),毕业论文题目是《腐植质中的无机成分对于植物的价值》,研究生的专业也依然是农学。他曾任教于稗贯农学校(今花卷农业学校),教授过从代数、英语、化学到作物、肥料、气象和土壤等各个科目的课程。他还曾协助东北大学地质与古生物学教授早坂一郎进行化石采集和调查。在辞去教职之后,他从事过的事情包括开垦田地、设计花坛、栽培蔬菜、种植花卉……1926年,他创办了私塾性质的“罗须地人协会”,把附近的农家召集到一起,为他们讲授农业技术和肥料科学,其《农民艺术概论纲要》即是以此期的讲义为基础撰写的。同时,他竭尽全力地宣传“农民艺术”并身体力行地进行实践:为农民举办音乐鉴赏会,为孩子们召开童话朗读会,自费购买大提琴并亲自教授,筹备组建农民乐团,排练并上演童话剧,等等。他还开设了“肥料设计事务所”,免费接受农民们有关肥料的咨询,在诗歌《那么计算一下吧》中对此有所描述。直到去世前几天,在呼吸极为困难的情况下,他还长时间地与农民就水稻种植和肥料加减进行商谈。1931年,具备相当矿物学知识的宫泽贤治又成为东北碎石工厂的技师,从产品的改良、订货、贩卖到广告的起草全部亲自奔波。他为了把石灰转化为新型墙壁建材,带了40公斤的产品样本去东京推销,结果病倒在异乡,病状之危导致他写下遗书给家人交代后事。

所有这些宫泽贤治涉猎过的领域,在其文学作品中都有所体现,换言之,恰恰是这些丰富的人生体验为他的创作带来了素材和灵感。比如,童话《毒蛾》就是源于盛冈地区的农业遭遇毒蛾虫害而构思创作的。此外,《水质趣谈》《种稻插曲》等作品,从题目就可以看出与他的“农民生活”密切相关。另一方面,宫泽贤治的作品中出现了大量自然科学术语、农林知识以及农民使用的方言,这成为其文学创作的一大特色。以至于有人称其“诗歌表现中包含了无法入诗的东西”,也正是这些因素使他成为诗人中的诗人(谷川彻三)。而宫泽贤治的音乐修养,特别是他娴熟的大提琴技艺,则为其诗歌带来了韵律美与节奏感,他的童话中也有一篇《大提琴手》。有日本学者指出,宫泽贤治与他内心所崇拜的贝多芬有着“精神构造上的类似”(高木荣一)。

宫泽贤治不仅对农民、对下层劳动者充满关爱,而且在灵魂深处,他同列夫·托尔斯泰一样以人道主义情怀去追求对全人类的宗教式的悲悯与宽容。这在其晩年的名作《银河铁道之夜》中有清晰的呈现,作品字里行间渗透着救世的信仰。宫泽贤治曾在《片段书简》中说:“我只有一个无论如何都不能放弃的问题,那就是希望所有的生物都得到真正的幸福”。生活中的宫泽贤治,始终以切实的行动贯彻着内心的理念。当看到有人随意拿走他种植的蔬菜甚至悉数盗走他地里的白菜时,也都一笑置之,并以毫无愤懑的平和笔调写入诗作《致被盗的白菜之根》。众所周知,托尔斯泰老年出走,最终客死小站,他以生命为代价抛却自己的贵族出身而走向农民阶层。同样,出生于富商家庭的宫泽贤治,毕生都将自己的富裕出身与乡村农民的艰难境遇进行对比。为此,他不但坚决拒绝了父亲让他经商以继承家业的要求,还进而辞去了教师的工作,使自己彻底脱离拿取俸禄的生活而成为以劳动为生、自给自足的农民。宫泽贤治终生未婚,没有子嗣,但他把全部的爱都给予了周围的人,尤其是儿童和农民。名著《银河铁道之夜》中,主人公乔凡尼面对捕鸟人想: “为了这位素昧平生的捕鸟人,就算把自己身上所有吃的用的,全都送给他也无所谓。只要他能够得到真正的幸福,哪怕自己站在熠熠闪光的银河岸边为他捕鸟捕上一百年也可以。”这实际正是作者自己的心声。可以说,赎罪意识和自我牺牲精神是贯穿于宫泽贤治各类作品的一道主线。

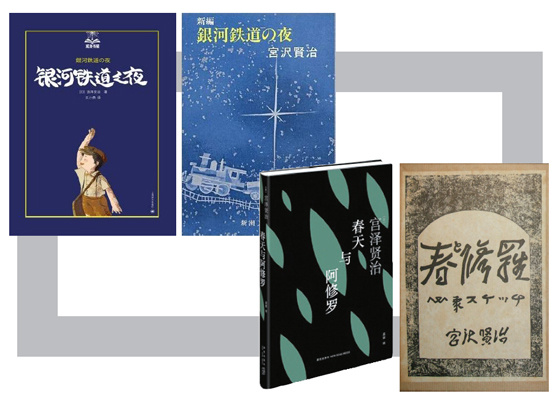

如今,宫泽贤治虽然堪称家喻户晓,但是他生前仅有一部童话作品《渡过雪原》获得过5日元的稿酬。28岁时自费出版的童话集《规矩繁多的餐馆》和诗集《心象素描 春天与阿修罗》几乎无人问津,最终都赠与了友人,为了回购自己的作品还不得已向父亲借钱。现在,《规矩繁多的餐馆》已持续多年被收入日本小学语文课本,《春天与阿修罗》则于2015年结集出版,中国的新星出版社也在同年推出了中译本。

宫泽贤治一生虽短,却跨越了从明治到昭和的日本近代巨变期,经历了日本从闭关锁国到脱亚入欧,进而在日俄战争的胜利中日益膨胀,最终发展到侵略亚洲的军国主义等各个历史阶段。他的作品也随着历史的跌宕而被反复解读,如代表诗作《不畏风雨》在二战之前被作为励志作品收录于“修身”教材中;日本发动侵略战争时,又被作为“灭私奉公”的典范而加以推广;战后,该诗多次得到刊载,但评价却毁誉参半——部分人指出它起到了激励国民重建日本的作用,另一部分人则认为它是为军国主义推波助澜之作;直到“3.11”大地震之后,还有日本演艺界人士向灾民朗诵此诗以唤起人们灾后复兴的信心与斗志。

但是,无论人们曾经如何解读宫泽贤治,他最终成为日本公认的“国民作家”,其中最关键的原因在于,他的人生和作品都共同表现出了不懈的坚持和不怠的努力。恰如《不畏风雨》中所歌咏的那样:“不畏风兮/不畏雨/耐得寒冬/耐得暑/壮实身躯/澹无欲/嘻嘻镇日/不瞋目……”(钱稻孙译)宫泽贤治毫不动摇的坚持,从其日莲信仰也可见一斑。宫泽家一直信仰净土宗,父亲曾反复逼迫其改信净土,为此父子二人多次爆发激烈争论。但宫泽贤治始终坚定不移,他甚至将自己的创作称为“法华文学”,临终前,他把随身携带的《法华经》交给父亲,拜托父亲印刷一千册来赠送自己的亲友。在他去世后18年,宫泽家改宗日莲。

宫泽贤治出生前两个月发生了“明治三陆地震”并引发海啸(1896年6月15日),出生仅四天又发生了陆羽地震(1896年8月31日),他去世前半年发生了“昭和三陆地震”(1933年3月3日),这些均是日本受灾严重、载入历史的大地震。生死都伴随着地震的宫泽贤治,人生亦堪称命运多舛:他天生羸弱,始终生活在疾病的阴影中;他经历了日俄战争以及与亲友的死别;他承受了作品无人问津的失落;他的“罗须地人协会”遭遇压制,本人也因涉嫌“社会主义教育”而被警察传唤;他创办农民乐团的愿望最终破灭……可以说,他的理想无一在生前顺遂。22岁那年,宫泽贤治曾说:“我的生命还有15年。”一语成谶,15年后他因肺炎离世。但是,这位奇人身后所获得的关注和景仰,恐怕是他生前所未能预见到的,而这一切,均源于他一以贯之的“不畏风雨”。作为文学家,他用心去看,作为佛教徒,他用心去爱作为一个人,他用生命去奉献,用生命去坚持,这就是宫泽贤治。