看见童年的明与暗,在尘世里

黄蓓佳

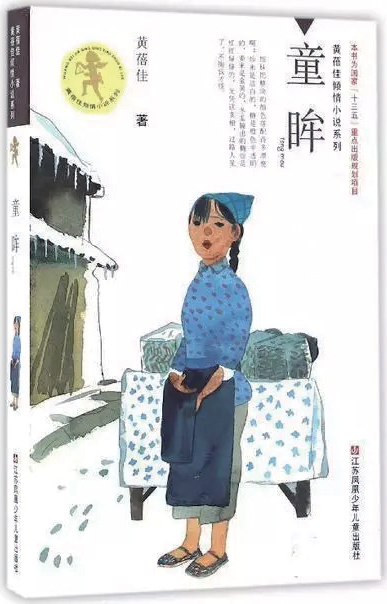

江苏是文学大省,也是儿童文学大省。江苏儿童文学的繁荣,既得益于良好的创作环境和条件、优越的出版资源和发表阵地,也得益于有一支规模宏大的创作队伍、一批甘于为儿童文学事业献身的创作人才。这其中,黄蓓佳就是突出的代表。2016年12月16日,江苏省作家协会和江苏凤凰出版传媒集团联合召开黄蓓佳最新长篇力作《童眸》研讨会。来自全国的30余名专家学者齐聚南京,对这部小说进行了深入的研讨。

江苏省作协党组书记、副主席、书记处书记韩松林在研讨会上说,黄蓓佳是一个挑着担子就不肯放下的人,她从事文学创作40多年来,那副担子一直挑在肩上,担子前头是文学理想,后头是社会人生,她的所有作品都是她担子里的成果,是肩负着理想和追求的成果,是一个有特别使命的成果。黄蓓佳是一个心地纯正又不失童真的人,与她相处,读她的作品,总觉得那么善良、那么温暖,让人感受到正能量,感受到有希望。黄蓓佳还是一个淡中有贵、贵而不傲的人,她心胸豁达、处事淡定,保持着贵气又不恃才傲物。韩松林说,习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话中,用小鸟和雄鹰向作家们提出希望。在这里,我们也希望黄蓓佳在今后的创作中仍然会像一只小鸟在枝头鸣叫,像雄鹰俯视翱翔。

本报特选发谈凤霞和徐鲁的两篇评论文章,感受“童眸”里单纯而又纷纭的世界。

——编 者

读黄蓓佳的《童眸》,恍惚觉得在读当代版的《呼兰河传》,时而又觉得是在读中国版的《布鲁克林有棵树》。《童眸》自然有其非常独特的光影、气息与力道,从女孩朵儿那双干净而温柔的眸子里,映照出童年天地间的明亮与晦暗,而背景则携带着上世纪70年代“仁字巷”里平地卷起的尘土。

在当代中国儿童文学界,难得有儿童小说能把童年的生活写得如此充满人间烟火气。不刻意渲染童年的诗意,不刻意夸张童年的游戏,也不刻意挖掘童年的哲思,抒情、象征、隐喻等手法似乎都可以被搁置,而那真实的童年——繁衍着笑与泪、爱与恨的粗粝人生,就在那段尘世中的岁月里浮现和转身,无论是其悲喜间杂的面容还是孤独离去的背影,都会留在我们的心底,因为我们也随那双清澈的童眸而深深细细地“看见”。看见了,便懂得了什么叫念念不忘的心痛。

这部小说是作者将自己刻骨铭心的童年记忆在漫长的岁月中精心酝酿的成长诗篇。4首儿歌自然巧妙地连缀起4个故事:《灰兔》《大丫和二丫》《芝麻糖》《高门楼儿》。儿歌有着明快的节奏和欢乐的调子,荡漾的是孩提时代活泼的旋律,无拘无束也无忧无虑,像生命隧道起点的回声,盘旋萦绕,开启一段漫漶的岁月。然而,紧跟着蔓延开去的故事,却并非依此曲调顺流而下、一路欢歌,而是有着许多意想不到的沟坎和漩涡、击打和逆转。儿歌和故事,或者说序曲和主旋律,二者之间有呼应,但更多则是对比,故事的内容因为之前儿歌的单纯和轻扬而更加显得斑驳和沉重。

4个故事和故事中的几个孩子形象都色调杂陈,有着沉甸甸的分量——这与作者之前的小说《余宝的世界》一脉相承。余宝的故事发生在“天使街”,而故事里的孩子却并没有天使般的幸福生活,在困顿的现实中经历着许多的伤痛与锻打,也有着温情和正义的求索,余宝等孩子是在尘世的历练中长出翅膀的天使。《童眸》中的故事地点也有一个温厚的名称“仁字巷”,虽然这里的生活遍布艰辛,甚至不乏险恶,但还有仁义在弯弯曲曲地传递。它不仅体现为好婆、赵家妈妈等大人们在邻里之间相互帮助的厚道,更体现为孩子们在磨难中渐渐自觉的体谅和那稚嫩的肩膀上过早开始的担当。

小说的线索人物,也是主角之一的女孩朵儿,有着作者童年生活的投影。作者赋予她这么美丽而温柔的名字,是因为她有着同样美丽而温柔的心灵,借用好婆的评价:“朵儿这孩子,长了一颗菩萨心,却是个兔子胆儿。”朵儿极善良也极敏感,她对别人的痛苦感同身受,总试图去抚慰和排除,但常常因为胆怯和孱弱而不能主动出击。不过有时也会因她看重的友谊而被激发得行侠仗义,比如敢于陪二丫去大丫婆家的村庄讨公道,在二丫带大丫藏匿时雪中送炭等。在前后4个故事中,朵儿从10岁长到11岁,童真未泯,渐涉人世,在一次次困惑和震荡中睁大眼睛,细察和辨别人生。她的心理年龄也在目睹了同伴们的不幸和人世的复杂之后逐渐成长,品尝到了辛酸难言的况味。孩子们的故事主要从朵儿的视角展开,透过她那双干净而明亮的眸子,呈现了在她生命中来了又去的白毛、马小五、二丫、细妹、闻庆来等孩子所经历的坎坷与辛酸。这双童眸映照了好与坏、善与恶、笑与泪、爱与恨、冷酷与温柔、磨难与承受、无奈与挣扎、妥协与抗争、呻吟与呐喊、怯懦与勇敢……在这当中,也渗透了朵儿深入骨髓的体恤和无力回天的忧伤。比如,朵儿看见大丫头发羊癫疯时的扭曲和痛苦,觉得那情形“让这一切的一切,都显得破旧,仓促,荒诞,显得时光凝固,世间坍塌,人心坠沉”。在大丫和二丫故事的结尾,朵儿和二丫头的遗像对视时生出了悲凉:“真的没有了。朵儿知道,她生命中的这一段,最美好最不知忧愁的这一段,开满了玻璃丝的花、麦秸秆的花、丝线勾织花的童年,就这么伴随着烧成黑灰的黄表纸,舞动着飘散了。”作者有意识地拉远了时空,将成年后的感慨自然地融入了朵儿的童年场景。朵儿小学毕业之后离开了仁字巷,不知其他人后来的命运,随之感慨:“世事永远是一道无解的题,好像套不进任何公式,你走到了哪个位置,你的人生就在哪里。”视角和时空的转换在此将回忆荡开,让岁月的沧桑迢递进了童年的忆旧,而朵儿也从“天真之歌”走向了“经验之歌”。所谓成长,就是经过苦难涤荡和伤痛考验的蜕变化蝶。

小说中所写的孩子都曾是作者儿时朝夕相处的玩伴,因此对他们的个性和心思都知根知底。作者在《后记》中写道:“所有成年人的善良、勇敢、勤劳、厚道、热心热肠,他们身上都有。而那些成年人该有的自私、懦弱、冷血、刁钻刻薄、蛮不讲理、猥琐退缩,他们身上也有。”作者秉持诚实姿态,无意于把孩子写得过于纯洁,因为“他们就是这个社会上活生生的人”,“人性的复杂,构成了我们这个世界的千姿百态,正因为如此,我们的人物才有温度,我们的文字也才值得反复咂摸和咀嚼”。在她笔下,不少孩子既是天使,也是魔鬼。他们的人生并不因为年龄幼小而单调浅薄,也有着深藏和纠缠着的爱恨情仇。

读白毛、马小五、二丫、细妹、闻庆来的故事,不由得唏嘘于作者所体察到的童心与人性的多面和幽曲。生有怪病的白毛对排斥他的同伴们的怨恨令朵儿震惊,朵儿看见了他自负与孤傲之下潜藏的自卑与无助以及决绝的报复,应验了“凡可怜之人必有可恨之处”一说,且反之亦然。混世魔王马小五在凶恶霸道之外也有仗义之善,在得知白毛生命将终后作出了难得的忍让,为了赔偿白毛的墨镜而不辞辛苦地砸砖头卖钱,也挺身帮助生活陷入窘境的细妹张罗卖芝麻糖……他固然蛮横甚至还有些无赖,但也有让人另眼相看的侠义心肠。作者用体恤之笔去描摹孩子们各自遭遇的困厄,更用尊重之笔写出了他们各自对于命运的抗争。在家庭变故后想要撑起一方天的细妹,顶住流言蜚语,固执地相信马小五的善意并和他一起背井离乡去打拼。从乡下过继到城里的斜视男孩闻庆来孤僻自卑,但其珠算和长跑的技能显山露水后渐有自信,却遭阴险狡猾的对手暗算而失去了原本可以改变人生轨道的机会,又回到乡下去过贫穷然而也许更适合他的生活。这些在困苦中成长起来的孩子都对自己的生活作出了相当认真的选择,他们身上都有着一种令人肃然起敬的品质:对不幸命运的不屈不从。

在4个故事中,二丫头桀骜不驯的复杂个性尤其令人过目难忘。作者对这个13岁小女孩形象的刻画之笔力,让我想起鲁迅对于陀斯妥耶夫斯基的评价:“他把小说中的男男女女,放在万般难受的境遇里,来试练他们,不但剥去了表面的洁白,拷问出藏在底下的罪恶,而且还要拷问出藏在那罪恶之下的真正的洁白来。”作者也借朵儿的童眸照出了二丫头“罪恶之下的真正的洁白”。二丫头对自己家庭困窘的怨愤、对给她带来耻辱的傻姐姐的切齿恼恨,使得她那小小的心灵里住进了邪恶的魔鬼。她曾把大丫头推下河想淹死她,但又跟着跳下去,并喊人救起。她刻薄恶毒,巴不得大丫头死掉,但看到她被婆家虐待又心生怜悯,并不顾年幼、不畏强暴而执意去拯救,最终为了保护大丫头而搭上了自己的性命。朵儿凝望二丫头的遗像,觉得她像“一只妖媚的狐狸,高傲的和冷眼看人的狐狸”。这个心灵手巧且心比天高的薄命女孩身陷命运的泥淖,她对于美好生活的种种憧憬、对于狐仙鬼怪的种种揣想以及试图改变困境的种种努力,尽管有自私自利的心机,有自不量力的傲气,但依然让朵儿对她心存亲近。“友情这东西,有点像毒草,越是剧毒,开出来的花朵越艳。朵儿感觉自己总是被二丫头的刻薄、精明和古怪吸引着,抽烟上瘾一般,欲罢不能。”朵儿经历了和二丫头之间起起落落但始终不离不弃的友谊,她也因这份亲密而清楚地看见了二丫头那结着硬壳、蒙着污垢的心灵深处掩藏着的那份根深蒂固的宽厚与温爱。是幼小而慈悲的朵儿,以她不肯退避的关怀之心在帮助我们“看见”。

朵儿的童眸见证了孩子芜杂的现实生活和内心世界,那个天地并不总是我们想象中的光亮澄澈,各种阴影也会铺天盖地笼罩其上,而那在暗处的悲伤也会汹涌成河。有谁去发现?有谁去体恤?有谁去疏导?小说中大人们的引领基本缺席,是孩子们自己在跌打滚爬中摸索着成长,甚至是带着血、吞着泪,因而这样的故事具有了迸发自生命原始处的力量。生活无论怎样灰暗,但总得继续向前,因此,作者在最后一个故事《高门楼儿》的结尾,以代替闻庆来过继到城里的小妹妹闻喜来那雀子一样蹦来跳去的身影、那欢天喜地的话语来收尾:“我喜欢,盼着呢……”这个豹尾真是神来之笔,它不单是《高门楼儿》的,也可看作是全篇4个故事的尾声,可谓四两拨千斤,将之前全部的伤痛都轻巧地包扎收拾,把那生生不息的朴素的希望还给孩子,还给在孩子面前将要铺展开的那长长的生活。

《童眸》真真切切地烛照了藏匿心底的伤与痛,映现了暖人心扉的温与爱,以及逼人心眼的力与美。全书4个故事分章独立,但各章人物时有交集,贯穿其全篇故事表层的是生活的苦难,但作者丝毫没有去美化或虚化,而是以诸多细碎的生活化的写实场景来作间奏。夏日巷子里的澡盆和饭桌,井台边的洗汰和传言,腊月过年的忙活,二丫勾织花衣的绵密针法,细妹做芝麻糖的整套手艺……种种热气腾腾的生活场面,都被当作电影镜头一般地细细描绘。作者有着手到擒来铺展日常画卷的高超本领,因为这些是在她记忆的炉火上蒸了又蒸、炖了又炖的熟稔的“家常饭菜”。苦难的故事生长于这具有人间烟火气的土壤,因而不迷离,不虚幻,不飘忽,而且还因为有了这样的铺垫或晕染,而使节奏张弛得一如生活般自然起伏。

这部小说了不起的还有其伸缩自如的语言,作者驾驭语言的功底在这部书中表现得炉火纯青。无论描写还是叙述,都朴实而凝练,即便洗尽铅华,也能将世间平常的一饭一尘、人物心底弯弯绕绕的一颦一笑,宛然地送至我们眼前,也送至我们心里。因此,我们得以真切地看见那童年的明与暗,肃然地伫立在那里,在风沙席卷着的尘世里。