《血战钢锯岭》的真实与虚妄

梅尔·吉布森

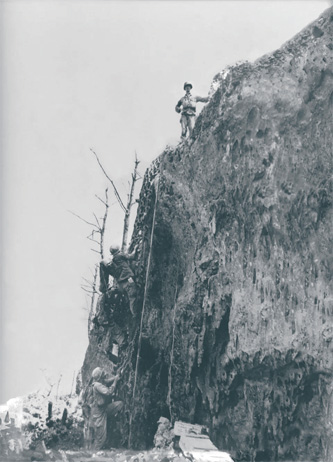

多斯在悬崖上垂绳索抢救战友的历史照片

《血战钢锯岭》电影海报

《血战钢锯岭》电影剧照

在被好莱坞放逐10年后,梅尔·吉布森以独立电影的方式完成了《血战钢锯岭》(以下简称《钢锯岭》),其中1/3的投资来自澳大利亚的政府补贴。他说,“22年前我花了105天、7500万美元拍了《勇敢的心》,22年后花了前作一半的时间和一半的投资拍了这部电影。”

比英雄末路更动人的故事,是英雄不老,尚可再战。《钢锯岭》的口碑从北美到大陆一路高唱凯歌,也许是我们这个时代的一个小小注脚。

先看看吉布森给观众看了什么。

以某一座高地命名的战争片,必然是有关一次苦战,比如《上甘岭》《猪排山》或者《二零三高地》。钢锯岭的故事发生在太平洋战争末期,日军退据琉球负隅顽抗,美军与守岛日军在1945年4月至6月激战了80余天。主人公戴斯蒙德·多斯所在的美军77师,刚从新兵营被投放到战场上,对战争的第一印象就是从钢锯岭上撤退下来、伤亡过半的96师。

形容可怖的死伤者与地势险峻、好像垂直插在平地上的高耸悬崖,预示年轻的主人公即将面对的,是一个人间炼狱一般的修罗场。起初凭借火力优势,美军看似在钢锯岭上站稳了脚跟,没想到次日凌晨,日军利用蛛网状四通八达的坑道大举反攻,美军伤亡惨重,不得不先撤到钢锯岭下。

有趣的是,在这样一场恶战中,吉布森选的主人公不是战士或者指挥官,而是一个自愿服兵役、但始终不愿拿起武器的医疗兵多斯。在新兵营,他这种异端行径早已不为人理解,几乎被所有战友排斥,还差点被军事法庭给办了。而在这绞肉机一般,足以让任何人心生恐惧的战场上,在大部队撤走后,这个没有武器的人却敢于独自留下来,在死人和日本人之间寻找可以救的伤兵。

多斯往悬崖下运了75个伤兵而毫发无伤,期间未发一枪,直到后来他踢飞了一颗手榴弹,才受了伤。这传奇得有如“抗日神剧”的情节,竟然是真人真事,而且部分细节太过离奇不得不被削减,比如多斯受的伤其实很重,战后失去了劳动能力,可他在担架上被抬回驻地的路上,却主动把担架让给重伤员,自己走了回去,这个情节电影里没有纳入。

是什么在支撑主人公迸发出如此惊人的勇气?电影给出的答案很简单,是他的信仰。他的信仰不让他持枪,他的信仰告诉他只可救人,他甚至试着去救一个在坑道里遭遇的、奄奄一息的日本人。

结尾高昂的主题音乐下,受伤的多斯躺在担架上,被战友们爱与理解的目光围绕,可他即使身受重伤,却不肯安静下来,反复急促地念叨“我的《圣经》,我的《圣经》”。此时,平行蒙太奇的画面在被扫射后连片倒下的日本人、日本人倒地的头颅、不断发射子弹的枪膛和切腹自尽的日本人之间切换。旋即,是一本小册子的特写,它躺在战场上,正被风翻动,完全占据了画面的视觉中心,有个军人跑过来取走它,背景是一片跪地投降的日本人。随后,这本小册子被交还到多斯手上,他将它放在胸口,露出了宽慰的、满足的微笑。

钢锯岭自然是被枪炮打下来的,但是这样的蒙太奇,就是让人忍不住感觉日本人切腹的切腹、投降的投降,《圣经》发了不战而屈人之兵的大招儿。这就是艺术了。

我想,多斯在担架上躺着的时候,无论是他的思绪还是现实,都很难说会有什么切腹的日本军人。这只是吉布森的所想,是他的思维轨迹。与其说这是多斯的故事,不如说“这是又一个吉布森的故事”。

历史上,在钢锯岭一役中,日本军队既绝少投降,也绝少自杀,如果不能战死,他们还要保持战斗力,退守首里城。片头标“真实故事”,而不是基于“真实故事改编”,确乎言过其实了。多斯的英雄事迹神奇到不像真的,不意味着电影展示给我们的都是真的。

首先,什么新兵营挨打、父亲闯入军事法庭救子、与未婚妻婚礼受阻等等戏剧化的情节是没有的。其次,多斯曾去过关岛和菲律宾,打钢锯岭的时候,已经不是新兵了。再其次,钢锯岭的地势也没有那么险峻,400英尺虽然有120余米,一张多斯站在钢锯岭上的照片显示,真正用得到绳梯的陡坡可能不到10米。最后,这片子的战争戏没有观众以为的那么写实,M1卡宾枪不换弹夹,日本人都不戴钢盔,夜里不发动袭击等等。

去年笔者借《疯狂动物城》写到,“好的电影从不儿戏”,认真处理好故事表层的细节和现实逻辑的真实,才能得到观众的深度认同。当时篇幅不够了,其实在这两层真实之下,还有一层真实观众更无法抗拒——情感与欲望指向的真实。例如,《肖申克的救赎》中两位主人公在片末的再会,片方认为太过圆满梦幻,想剪了,没想到在试映时观众很喜欢:在监狱里经历了那些之后,观众就是希望看到这样一个美好的大团圆结局。

《钢锯岭》的口碑很大一部分基于“这是一部足够真实的战争片”。拍得和真实的战争有多贴近,又犯了多少常识和史实错误,其实都不重要,重要的是它借助一些可以辨识的素材,比如精致的烟火效果、较为准确的服装和枪械,子弹、迫击炮和手雷对人体造成的不同伤害,拍出了观众想看到的那种战争场面。可以类比的是,《霸王别姬》的旧时梨园和《末代皇帝》的紫禁城都有很多不实之处,但是它们各自拍出了让目标人群沉醉其中的好戏,足矣。国人可能会觉得《末代皇帝》里的部分宫廷场景太过荒诞,那是因为我们不是它的目标观众。

一部《钢锯岭》,太平洋两岸各自沉醉。现如今,不知为何,我们渴望有人直观展示战争残酷的一面并从中提炼崇高,不回避也不害怕,有人敢拍,我们就敢看,尽管只是在银幕上。基于这一点,我们暂时是吉布森的同路人。

我们也许不同了,吉布森还是那个吉布森,二十年如一日拍他一贯喜欢且擅长的血肉模糊、血溅如注、肢体破损,不过按照真人真事的脚本走,这一次这些素材主要用在战争场面里,而不是加在主人公的肉身上。

比一生都讲同一个故事更执著的,是一辈子都在用同一种方式讲同一个故事。吉布森就是这样一个人。从《勇敢的心》《基督受难记》《启示》到《血战钢锯岭》,即使22年过去,从时局到作者本人,多少事都改变了,吉布森还在孜孜不倦地做同一道证明题:这些肉身的苦难不是目的,而是主人公证明他信仰之坚定的重重考验。

信仰本是一个很大路的主题,吉布森与其他人显著不同的是,他的主人公往往是某种异端。耶路撒冷的犹太祭司们认为耶稣不是真的弥赛亚,是伪先知,如出一辙的是,和坚称自己是弥赛亚的耶稣一样,多斯信仰的“安息日会”教派,被所有传统的基督教会视为异端。

《钢锯岭》与其说是战争片,不如说是《基督受难记》的现代重制版。多斯的受难不是从战场上开始的,在新兵营里,他被打得遍体鳞伤,又送上军事法庭,与被鞭笞得皮开肉绽,又钉上十字架的耶稣何其相像。这一段漫长的文戏,枯燥乏味、陈词滥调,却是整部片子不可或缺的重要组成部分。在吉布森的逻辑里,前期作为异端被“审判”遭受的苦痛愈深重,“神迹”的光辉就愈闪耀。

好多人说,《钢锯岭》用了库布里克《全金属外壳》的两段式结构,除去片尾字幕后约120分钟的片长,前半部分在新兵营,后半部分在战场;新兵受训的情节铺设也有《全金属外壳》的影子。不过,相似的素材指向的主旨却南辕北辙。在库布里克的手里,两段式里的暴力都是内在的人性或者说非人性的一部分,而在吉布森的电影里,暴力从来都是施加在主人公身上的外在暴虐,他要么忍受,最后用神迹一举击垮他们,要么被迫反抗,就像《勇敢的心》里的华莱士和《启示》里的“虎爪”。

吉布森还是专注于他一直在布道的东西,“真实”的、血腥的战争场面不过是他一贯所好的附属品,为之倾倒的人们,是在他的个人风格里找到了一些自己需要的东西吧。