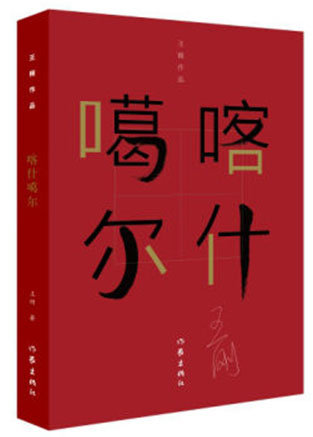

《喀什噶尔》

书名:《喀什噶尔》

作者:王刚

出版社:作家出版社

出版时间:2016年06月

国际标准书号ISBN:9787506389266

【编辑推荐】

很多有关中国文化大革命的书籍都着重讲述了那个时代的残忍和暴力,描写了那些“坏人”是如何折磨 “好人”和无辜的人们。值得欣慰的是,现在终于有一本书,不再集中注意力于那个时代的恐怖,而是给一个古老的故事以崭新的面貌。

——美国《华尔街日报书评》

我热爱这本书,情不自禁地讨论它,但却不得不承认,书中讲述的故事扭曲残忍。故事虽是虚构,但却植根于历史事实,基于作者王刚的人生经历……他选择聚焦于“温存和宽恕的时刻”。王刚从文革狂潮中幸存了下来,并完成了这本卓越的著作,再一次向世人印证了人性的坚韧。

——美国《华盛顿邮报》

我很少在读了一位未谋面的作家的书后,产生去认识其人的冲动。一次是读了王小波的《黄金时代》,另一次是看了王刚的《月亮背面》。

——作家 刘心武

《英格力士》充满了温馨和悲悯,是对他自己的超越,也是对同类题材小说的突破。

——诺贝尔文学奖获得者、作家莫言

王刚如一个死里逃生、伤痕累累的水手,这个人惊魂甫定,有时亢奋过度,有时极其沮丧,海妖的歌声还在他的梦中回响,但,上帝作证,那声音是多么正当而美妙。

——中国作家协会副主席 李敬泽

【内容推荐】

这是一部自传气息浓郁的小说,王刚身上似乎并未完全褪去青春期的某种热情,他在小说中借由17岁的“我”,倾诉新疆的一切,阳光明媚、空气清新的喀什噶尔、阿克苏、库尔勒、沙雅等等地方宛如新生的画面在读者眼前重现,南疆的小镇就像是一幅塞尚的画,蓝色的草木与绿色服饰的商贩组合成了王刚记忆里美好的过往。这一切都是借由一个处于青春期的少年之心袒露出的,他毫不避讳那个年纪的秘密:“我”的荷尔蒙欲望,对文工团女人的念想,对身处边疆被压抑的青春期的不安,对那个严肃年代的敏感脆弱和无法排遣的孤独感……

【作者简介】

王刚,作家,编剧。出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,现居北京,供职于中国传媒大学戏剧文学系。其文学代表作有长篇小说《英格力士》《喀什噶尔》《福布斯咒语》(上下卷)《月亮背面》《关关雎鸠》小说集《秋天的男人》,散文集《你给儿子写信吗》等。小说《英格力士》,曾在2004年长篇小说年度奖活动中,包揽读者评选最佳及专家评选最佳双奖,又于2006年获台湾文学最高奖项中国时报十大好书奖,成为该年度惟一获奖的大陆文学品。2008年入围茅盾文学奖。《英格力士》被世界顶级英语图书出版商企鹅出版集团购买全球版权,2009年3月推出英文版,意大利版、法文版、韩文版、德文版和西班牙文,土耳其文版,是中国作家走出去的代表人物之一。

长篇小说《福布斯咒语》成为2009年最大热门小说。美国著名财经杂志《福布斯》专门派记者赴京采访并报导了这部以中国地产商富豪为主人公的作品。

其编剧的代表作品有《甲方乙方》、《天下无贼》,电视剧《月亮背面》,并因编剧电影《天下无贼》获得了第42届台湾金马奖“最佳改编剧本奖”。

【在线试读】

歌声离我远去

你有你的喀什噶尔,我有我的喀什噶尔。

——题记

第一章

1

我是在喀什噶尔的舞台上第一次见到王蓝蓝的,那是我在喀什噶尔第一个阳光明媚的早晨,她穿着没有领章帽徽的军装,长长的头发搭在脸前,让我无法看见她的脸。身边有无数的声音在咒骂她,说她是一个破鞋。在我青春的时候,破鞋是一个让我又冲动又忧伤的词汇。冲动是因为美丽,忧伤还是因为美丽。

那年,我17岁。

喀什噶尔有个疏勒县,成千上万的人聚集在一起,他们正在充满苏联味道的南疆军区礼堂开会,听候宣判破鞋王蓝蓝的作风问题。什么叫作风问题,今天的17岁以下的女孩儿、男孩儿还懂吗?就是一个女人和一个男人的性行为问题。那天礼堂门口已经绿树成荫,大树小树都长出了浓密的叶子,王蓝蓝出来的时候,我正好感觉到了浓烈的沙枣花香气,从外边的花园里飘来,我开始以为她的身上就是这么充满了芬芳。与她一起被宣判的还有一个男人,他叫袁德方。他是王蓝蓝的情人——情人,多么美好的词汇,那时中国人有情人吗?

2

喀什噶尔,我在喀什噶尔有半年都没有说过话,我像是一个没有舌头只有喉咙的人,把所有内心的语言都压抑在嗓子里。母亲是湖南湘潭人,她总是用毛主席的口音对我说:你就是不说话,别人也不会把你当哑巴卖了。父亲是山东人,他用山东话对我说:你就是不说话,别人也不会把你当哑巴卖了。我是新疆人,我从10岁起就总是用新疆话对自己说:你就是不说话,别人也不会把你当哑巴卖了。

所以,在去喀什噶尔之前,我就把自己当作哑巴。那儿是一个熔炉,父亲、母亲生活在熔炉里,已经很多年了。当他们不得不把自己的这个儿子送到熔炉里去的时候,告诉我最多的就是:少说话,多干事,最好不要说话。可是咋办呢,我就是一个爱说话的儿娃子,我不说话就会憋死。

3

雪山上似乎突然有了回音,那是高音喇叭发出的,没有低音,甚至没有中音,只有高音:把杀人犯、流氓分子、叛国投敌犯、反革命分子袁德方、王蓝蓝带上来——

一切都很安静,雪山上红彤彤的太阳被初夏的暖风吹走了,人们的呼吸就像是初春里昆虫的叫声,那么虚无。我极力睁大眼睛,看着台上,袁德方戴着手铐和脚镣,从幕布的左侧走出来。在他身后有两个矮个儿军人,时刻在盯着他。王蓝蓝只戴着手铐,没有脚镣,她身后也有两个军人。袁德方走得很慢,王蓝蓝在他身后,他们蹒跚着,像是莫里哀喜剧中的男女演员,很快就要到他们说台词的时候了,观众那时已经充满期待。

我已经能看清楚袁德方了,他离我最多只有3米,我看他的时候,他竟然也在看我。舞台上的犯人竟然也能与人对视?吓了我一跳。我发现自己跟这个男性罪犯长得竟然有些像。他有一个大头,我也有一个大头。大头让我们显得有些粗鲁。我有细腻的眼神,他也有细腻的眼神,这种眼神让我们显得有些无端的骄傲和与众不同的忧愁。

那个叫王蓝蓝的女人就站在我眼前,说不清为什么,她的出现让我灵魂颤抖。她很细腻消瘦,脸色苍白,在灯光下有些泛青。她是一个单眼皮的女孩子,留着短头发。她没有看我,我却一直看着她。我期待着她的目光过来与我相接,但是她没有,她只是看着地面。我的心在狂跳,这个女孩儿是一个犯人,我为什么被她冲击得有些坐立不安?如同那些多情善感的男人一样,我对美丽的女人总是充满同情,无论她是天使还是罪犯。王蓝蓝站在台上,显然她没有害怕。爱情让她内心涌动着无限光芒,她的脸上即使现在也有一丝丝微笑。

我身边有许多女兵,其中甚至有她——我八一中学的校友,五班的她,可是,我必须承认,在王蓝蓝出现的那一刻,我忘了世界上所有的女人。我的眼睛里只有这个罪犯。

4

风把我带到了褐色的、土黄色的喀什噶尔。那时,我从窗外山下的雪野上看到了风。那时不叫喀什噶尔,维吾尔族人这样叫它,塞提妮莎(你现在在哪里,阿巴斯,你现在还会去为他扫墓吗?你自己也有孩子了吧?他们上的是维吾尔族学校,还是汉族学校?)才这样叫它,我们只是叫它哈(喀)什。是天山把我们分开的,乌鲁木齐在北疆,喀什在南疆。你们这些口里人肯定想不到,我从乌鲁木齐到哈(喀)什走了7天。我从乌鲁木齐过乌拉泊,过干沟,从库米什到了库尔勒,然后是拜城、库车、阿克苏、阿图什。你看,我在说出这些地名时,都不需要看地图,它们如同音阶一样从远处传来,回响在我的骨头里。不是大调音阶,是小调音阶,而且是e 小调。就是颜色有些暗暗的绿那种。在进入喀什噶尔时,我看见了艾德莱斯绸缎在满天飘舞,女孩儿像鲜花一样穿着裙子,吾斯坦博依街里全是毛驴车,尘土滚滚如同战场上的浓烟,巨大的木头轮子仿佛让我的眼睛回到了遥远的古代。那是在黄昏,艾提尕尔清真寺里突然传出了“阿安拉——”,那时,我身边的人们跪倒了一片。远方有太阳,天空清澈,我被惊呆了。

5

喀什噶尔东边那个小镇,他们叫汉城。

我是穿着便服进入汉城的,那时候我还没有穿上军装。你们不要误会,这儿的人都把疏勒县叫汉城,离喀什噶尔9公里,走在街上几乎全是军人,我要去的军营就在那儿。在那个大门里边。就这样,那个孩子17岁走进军营时,还穿着便装,他渴望穿上军装,他想那身军装都想疯了。他在乌鲁木齐看着那些穿上军装的女孩儿时,内心总会紧紧地收缩着,无边的愁绪会像流云一样经过他的心脏。他发誓要跟她们在一起,不仅仅是感受那些充满淡淡的花香气息,还要听听她们窃窃私语时究竟说了些什么。

当时他感觉到有些头晕,老兵们在欢迎这个新兵,周围人的热情让他陷入了紧张和忧虑,他们都穿着军装,领章和帽徽闪闪放光。时尚就是这样,只要它出现了,你就会跟随着它,我的青春不能自主,我是时尚的奴隶。我还没有穿上军装,但是我很快就会穿上军装。尽管周围穿军装的都是男人,我还没有看见女兵,但是他们的军装已经包围了我,我虽然还没有看清楚他们的脸,可是草绿的,略略有些偏黄的颜色让我晕眩了。终于到了,我的未来竟然让我自己看见了,在乌鲁木齐骑着自行车从北门走向南门时还没有看见,现在,刚刚进了喀什来到疏勒县的汉城,刚走进这个军营小院子,刚刚坐在这间宿舍里别人的床上时,我就看见了自己的未来。那时,天渐渐黑下来,新疆维吾尔自治区南疆的夕阳在我的感觉中第一次沉没了,我没有好意思看窗外,我的眼睛不好意思看任何地方,军装包围了它,还有那些老兵们的笑脸。他们的笑脸迎着灯光。只要早一天穿上军装,就是你的老兵。你身边充满了老兵,他们对你说话,你也在说话,可是,你不知道自己在说什么……

6

大提琴,是大提琴,我能听见声音,坐着汽车走进大门时我就听见了,现在那声音更近了,曲子我很熟悉,《哈萨克人民歌唱毛主席》。错了,应该叫《萨丽哈最听毛主席的话》,改编成的大提琴独奏曲。《哈萨克人民歌唱毛主席》应该是另一首歌,究竟是歌唱,还是歌颂?现在有些想不起来了,真是奇怪,记得那么清楚的东西,竟然变得模糊。

我站在三道深紫色的幕布旁边,看见那个叫艾一兵的女孩儿,她家住在新疆军区歌舞团的院里。那个院落是所有男生最向往的地方,他们向往那个地方就如同他们向往天安门一样,不,应该说他们向往新疆军区歌舞团的院落就如同你们今天向往纽约一样。走在纽约55街、57街、59街,当你终于看见中央公园和它边上要卖到500万美金的公寓,你就知道我说的新疆军区歌舞团院落……是什么意思了。

那是我们八一中学的舞台,是后台,有墨绿色的幕布,还有舞台中璀璨的灯光,高一年级的同学正在准备上台,她就从那个院落里走出来,又走进去。我知道她是五班的,而且,我知道她拉大提琴。她穿着哈萨克少女的衣裳,正要上场。她已经上场了,显然不是拉琴而是舞蹈:东方升起金彩霞,草原盛开大寨花,哈萨克青年有志气,萨丽哈——

她是骑马上台的,她手里拿着马鞭,跳着马步,像奔跑在草原上。是新疆的草原,不是内蒙古的草原。她就那样跳着绕场一周,下边有喧闹,她完全不顾,苍白的脸上有喜悦的笑容。对了,少女们从来都是那样笑的,跟她们长大之后完全不一样。我这样一说你们就明白了。我有些激动,忍不住走到第一道幕的侧面,那时她正好转过来,我们的目光碰上了,当时火花四溅,她很快地把眼睛移向了别处。她手中的马鞭子掉了下来,在舞台的地板上滚了好几下,在下边同学放声的嘲笑中,她的脸上竟然仍然是微笑。她没有去捡马鞭子,而是继续学着骑马的姿态。音乐变得狂放起来,哈萨克男青年上场,她躲在他们身后并捡起了那个失落的马鞭,她仿佛完全没有听到台下的喊声……中学时代结束了,《哈萨克人民歌唱毛主席》从北疆传到了南疆,不知道那首大提琴独奏曲QQ音乐上有没有,反正喀什噶尔有,南疆军区有,我们文工团的那个小院有,尽管小院的天空已经完全黑了下来。那时,我听见了尖锐的哨音,听见身边有人说全体集合,列队。

7

人们疾速集结在院内的空场上,我随着他们一起朝外跑,并站在了他们身边。那时,我看见了过来的女兵们,是一群少女,她们都穿着军装,那衣服穿在她们身上普遍过大,而她们的身体瘦小。她们走得有些慢,站在队列前边的领导严厉地说:快。她们跑起来,军装和头发开始跳跃,有人在笑,有人没有笑,她们在喘气,我头一次这么近地感觉到女兵们在喘气。

我看见了她。真的是她。

8

董军工是最让我恐惧的人。我年轻时,只要是想起他,总会感觉到紧张,即使离开了军队也仍然保持着这种感觉。此时此刻,他就站在我们所有人的正面,并看着我们每一个人。已经很安静了,天上月亮很亮。

刚才还在我身边微笑的人突然喊口令:立正。我听到了一声巨响,那是鞋与鞋的碰撞,是左脚去撞右脚,他们在瞬间全部都绷紧了身体。我当时就被吓了一跳,原来当兵是这样!

我们又来了一位新的同志。掌声当时越过黑暗,向我扑面而来。让我温暖又恐惧,与这些陌生人在一起,我是那么不适应。我们乐队终于有长笛,又有竹笛了。黑子、李生走了以后,我们一直在等,没有长笛,乐队好像少了一大块儿。董军工说到这儿,感觉到了自己的幽默,就独自笑起来,于是大家也都笑了,他们充分利用这个时机自由呼吸,放松身体然后大口深呼吸,特别是那些女兵们,她们好像特别想笑,只有她们才最先意识到了领导的风趣。董军工突然收住了自己的笑,像是紧急刹住的车轮,让其他人笑的惯性涌到了他的后方,他们的笑声如同他们的人一样,控制不住自己了,跌倒了,满地都是被抑制被压抑的笑声,笑声如同被放生的小兔子那样在院子里来回跳动。

董军工站在前方,他很厉害,显然所有人都怕他。他的声音不大,有些嘶哑,但是,他的声音与他的目光都有穿越黑暗的能力。要知道,在任何时代,穿越黑暗都是不容易的。

明天军区要开公判大会,通知我们全体参加。即使在黑暗中,他也看到了我没有穿军装,问:为什么没有为他领回军装?有一个人出列回答:曾协理员探家还没有回来。

那就让谁先把军装借给他穿,马群,你们俩个儿差不多,你借给他。公判大会是严肃的,大家要着装整齐……

公判大会,这是我进入军营那个夜晚最响亮的词汇,如同那天晚上在喀什上空出现的圆月亮——中国的月亮其实很圆——你看你看明天要开公判大会!