时代见证与历史的再叙述

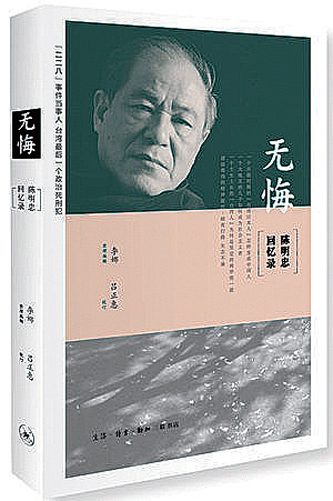

李娜整理的《无悔:陈明忠回忆录》在北京出版引起极大关注,京沪两地举办了多场研讨会,也有一些相关论述发表流传。事实上,该书台湾版2014年5月甫一出版,就颇受读者欢迎。《无悔》跨越近百年的时空历程,既是革命者陈明忠的生命史,也是台湾不同时代政治压迫与庶民抗争的历史记忆。

陈明忠特殊的革命经历与广泛的社会参与使《无悔》超越一己的生命体验,富有历史感、时代感与公共性。他是诸多历史事件的参与者与见证人。吕正惠在序言里写道:“陈先生的一生,不但呈现了台湾近70年历史的一个侧面,同时也曲折地反映了中国人的现代命运。”

赫顿说过:“不是历史能否发掘回忆,而是回忆给历史留下了什么。”陈明忠的口述使历史事件有着丰满细节、现场温度与情感波澜。《无悔》以无数生动例子告诉读者,日本殖民统治才是台湾人悲情的缘起,日据下台湾人是二等公民,毫无尊严可言。与台湾不少知识者类似,陈明忠的民族意识萌发于殖民歧视,自认为是日本人的他在高雄中学被叫“清国奴”、被打、被群殴,从此走上反抗道路。民族歧视令他意识到压迫结构的不合理,对于地主佃农的阶级关系开始反省,加上阅读左翼书籍,渐渐生发出朴素的社会主义思想。

《无悔》呈现的诸多殖民体制压榨农民服务战争的事例,破除了殖民现代性幽灵。日据时期,农民无法自主,农民反抗运动不断。赖和、吕赫若等人的作品也曾不遗余力地表现了彼时农民的挣扎与反抗。

台湾光复,民众热烈欢迎祖国军队。可惜,当时国民党腐败统治导致1947年“二二八”事件爆发,作为台中农学院学生,陈明忠参加了谢雪红领导的武装部队,同时不忘保护外省老师。何为真实的“二二八”?事件起因是官民冲突、阶级矛盾,彼时整个中国类似抗议事件风起云涌,并非只有台湾发生此类冲突。国民党接收失败与“二二八”,使台湾进步青年开始左倾,寄希望于“红色中国”。“二二八”促使红色血脉在台湾迅猛发展,陈明忠即是“二二八”后1948年加入中国共产党台湾地下组织的。

陈明忠坦言,来大陆时,有人问他“你是蓝的?还是绿的?”他回答:“我是红的。”反共意识形态与“台独”史观影响下的历史记忆颇为盛行,左翼民族主义的红色记忆却湮没于历史尘埃,不为一般读者所知。李娜认为,“85岁的陈明忠先生不会标榜功绩,不会在意一己得失,更不会‘悠然抒怀’,回忆,依然是为了现实的斗争”。《无悔》一方面针对“台独”史观,一方面针对国民党的“反共”叙述,由丰满生动的细节搭建起一个真切昂扬的红色历史叙述。

1949年国共内战失利的国民党败退台湾,在美国的支持下大肆肃清岛内左翼力量,连日据时期赴大陆抗日的钟浩东都被国民党判处死刑。陈映真认为50年代的白色恐怖“就国内而言,它是国共两党长期以来阶级内战的延续。就国际而言,它是战后美苏二体制对立下,在美国霸权主导下的全球反共大协作体系布局下的一个环节,使无数无辜群众被牵连被冤枉”。不少人入狱前懵懵懂懂,入狱后的政治学习与受难者的互相请教反而提高了他们的马克思主义认识水平,为此他们自言“监狱是大学”,甚至互称“老同学”,此前有一本受难者访谈录即名为《绿岛老同学档案》。

牢狱生涯成为精神升华之所在,于陈映真亦如此。牢狱生涯同样令陈明忠更加坚定左翼的理想信念:“冯锦辉、钟浩东、张伯哲临刑前的勇敢和坚定,他们的影子一直留在我脑海中,让我下定决心,要跟着他们的路走下去”。《无悔》既是个人抗争史,也是台湾现代史的缩影。历史叙述作为话语权力,与意识形态、国族建构有着千丝万缕的联系。《无悔》以口述回忆的方式,通过个体命运与时代历史的碰撞,呈现不同情境下台湾左翼势力的生发与衰微,揭开国共内战期间台湾青年参与中国人民解放事业的帷幕。

陈明忠始终不忘自己追求公平正义的社会主义理想。他出狱后担任厂长依然为女工争取权利,70年代党外民主运动印刷传播左翼书籍与大陆资讯,为此再次入狱且备受刑求。保外就医后,他积极领导统左派的组织建设。面对屡败屡战的艰难历程,陈明忠自言:“都是我自己选择的路,这条路就是要提着脑袋走的,坐牢和牺牲都不能埋怨。假如人生再来一次,我还是会选择同样的路。”

福柯曾提出历史叙述总是代表其赖以生产的文化,也依赖居主导地位的——包括政治的——表达形式。80年代初,陈映真小说《山路》《铃铛花》《赵南栋》就突破禁忌书写50年代白色恐怖政治受难者。蓝博洲在《幌马车之歌》《台共党人的悲歌》等书中对白色恐怖牺牲者的挖掘更是不遗余力。毋庸置疑,《无悔》延续了陈映真、蓝博洲重建台湾“统左派”革命历史叙述的实践。

(《无悔:陈明忠回忆录》,陈明忠著,生活·读书·新知三联书店2016年4月出版)