《鲍勃·迪伦诗歌集》:这些歌是我的词典,我相信它们

原标题:“这些歌是我的词典,我相信它们”——《鲍勃·迪伦诗歌集(1961-2012)》中文版即将出版

尽管今年诺贝尔文学奖得主鲍勃·迪伦没有出席颁奖礼,但他最重要的作品《鲍勃·迪伦诗歌集(1961-2012)》以及散文诗(或诗化小说)《狼蛛》,即将与中国读者见面。据悉,诺奖公布前,广西师范大学出版社已经与国外版权方达成版权购买意向。

其中,《鲍勃·迪伦诗歌集(1961-2012)》集合了两岸三地多位当代诗人联袂迻译,包括王敖、陈黎、冷霜、包慧怡、胡续冬等诗人都将参与翻译。出版方希望能通过这样的方式,完成中文语境下的诗歌创作者向鲍勃·迪伦的一次集体致敬。该书预计于2017年3月与读者见面。

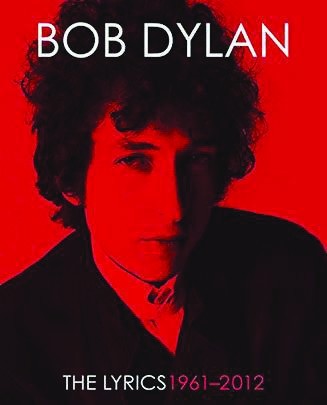

由美国著名出版公司西蒙与舒斯特再版的最新修订版本《鲍勃·迪伦诗歌集(1961-2012)》(The Lyrics:1961-2012)于今年出版,精选了1961至2012年五十余年间,迪伦原创的368首诗歌,其中包括部分首次收录的近年新作,同时公开了鲍勃·迪伦的创作手稿,厚达688页。

这部诗歌集自1985年首次出版之后,受到迪伦粉丝与诗歌读者的热爱与追捧,此后不断再版,迪伦本人进行数次修订,并不断注入新作,成为最重要的鲍勃·迪伦作品集。

今年10月13日,鲍勃·迪伦以其歌词创作获得诺贝尔文学奖。这位出生于上世纪四十年代、成名于六十年代、创作生涯超过五十年的传奇歌手,重新被世界的目光聚焦。对此,《纽约时报》撰文称:“2016年诺贝尔文学奖授予鲍勃·迪伦,印证了我们很久以来已经感觉到的事:迪伦先生属于美国最具权威性的声音之一,是意象的创新性和共鸣感可与沃尔特·惠特曼或艾米莉·迪金森比肩的创作者。”

没人能定义鲍勃·迪伦,包括迪伦自己。那些一辈子都在试图研究鲍勃·迪伦的乐评人哀叹道:“迪伦是我们幻想的产物,我们可以把他塑造成一个任何我们想要的东西。但是迪伦生涯最大的反讽是他难以捉摸,他总是能保持领先一步于听众和评论家。”因此,可以说,鲍勃·迪伦的迷人与复杂之处在于,他不光具有时代性,更充满了个人性,不光有引领人民迎向时代的力量,更具备否定自我、逆向而行的勇气。

1997年,鲍勃·迪伦首次正式获得瑞典文学院的提名。自此之后他每年都获得诺贝尔文学奖的提名。这样高密度的提名引起各种争议与瞩目。有人认为这只是在哗众取宠,有人则觉得迪伦是二十世纪最伟大的诗人之一。诺贝尔文学奖给予迪伦的授奖词是,鲍勃·迪伦“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗性表达”。这位伟大歌者已然深刻地改变了音乐的面貌,进而改变了文化的语调和时代的思维。或者应该这么说,鲍勃·迪伦既身在一个从荷马以降的游吟诗人古老传承之中,又开创了一个全新的诗/歌文化体系,他既是一个经典序列中的集大成者,又成为了另一个经典序列的伟大引子。正如他说:“无论我到哪里,我都是一个六零年代的游吟诗人,一个摇滚民谣的遗迹,一个从逝去时代过来的词语匠人。”

然而,即使鲍勃·迪伦最坚定的支持者,都将被这样一个略显尴尬的问题所拷问:与过往那些著作等身的文学家相比,哪一部已出版作品堪称鲍勃·迪伦的获奖代表作?这一问题的核心,不在于迪伦是否有资格获得文学奖的荣誉,而在于,他的艺术创作是否能称之为一种文学,以及歌词这一文体是否有资格进入如此严肃的文学奖评选领域。 还是让鲍勃·迪伦来亲自作答吧:“要定义我感受世界的方式,除了我的歌词,我再也找不到可以与之相提并论或者能赶上它一半的事物了。”鲍勃·迪伦对自己歌词作品的重视可见一斑。

此外,《狼蛛》的翻译与出版工作更是超乎想象的艰巨。这是一部奇书,也是一部据说从未有人能顺利读到最后一页的诗化小说,被视作迪伦的呓语与谜题,与迪伦的诗歌创作形成一种奇妙的互文。面对这样一个难解与难译的文本,出版方最终确定由翻译过《芬尼根守灵夜》的译者、诗人罗池担任翻译。

与迪伦同行,意味着迎战未知和跨越边界,意味着抛弃一切成规与桎梏。如他自己所说:“一首歌就像一场梦,你试着想让梦想成真,它们就像是你不得不涉足的异乡。……而当你跃入这个未知的世界,对它有一种本能的理解——你就自由了。”同样地,唯一一种进入鲍勃·迪伦世界的途径亦是如此。若欲了解鲍勃·迪伦,你必须首先进入到他的诗歌中,以诵念,以吟唱,以阅读,以最本能的理解,来到这个奇异旧世界和未知新传奇。