肯·洛奇:我们都是布莱克

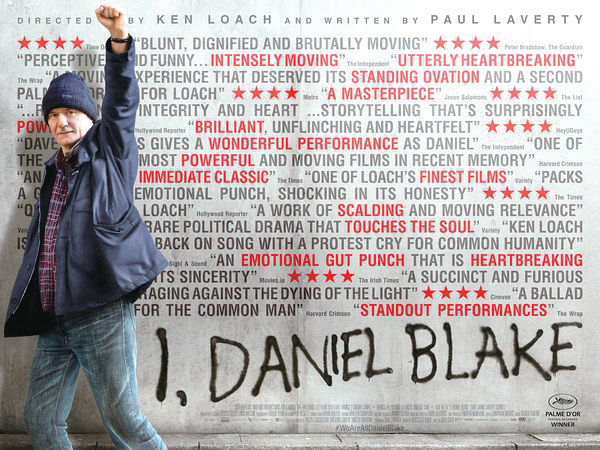

《我是布莱克》电影海报

《我是布莱克》电影剧照

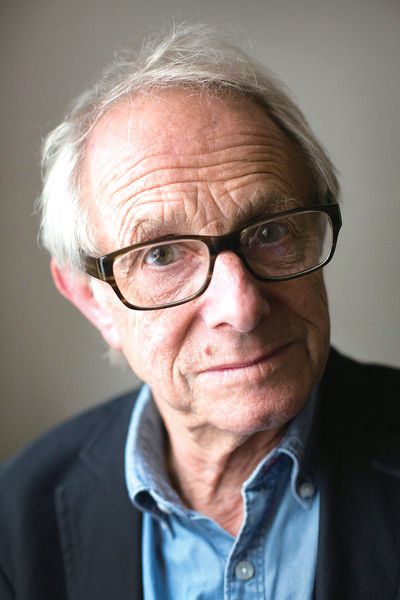

肯·洛奇

今年戛纳的金棕榈奖颁给英国老牌左翼导演肯·洛奇的《我是布莱克》,并没有得到影评人及观众的一致认同。在官方场刊评分中,相比获得最高分3.7分的德国影片《托尼·厄德曼》,《我是布莱克》仅仅得了2.4分,而在所有22部参赛影片的综合排名中,只排在第11位,勉强挤进前一半阵营。不少影评认为,虽然《我是布莱克》是继肯·洛奇2006年刻画爱尔兰独立战争的优秀影片《风吹麦浪》后第二次获戛纳大奖,但无论从立意、技巧、艺术风格等方面,均无太大突破,因此,这个奖与其是说颁给了这部电影,不如说是对这位70岁老导演一直坚持现实主义批判的创作生涯予以嘉奖,是个“终身成就奖”。

被认为“自我重复、中规中矩”、甚至惹来嘘声一片的《我是布莱克》真的仅仅是对导演的一份敬意,或者说,一份安慰吗?离戛纳颁奖已过去大半年,而美国大选刚刚尘埃落定的这一刻,我们忽然发现,《我是布莱克》正展示了“沉默的大多数”的日常命运,预言性地宣告了罔视他们存在的结果。

肯·洛奇的电影一向以关注底层著称,无论是描绘无业青年境遇的《天使的一份》,还是刻画破碎工人阶级家庭里的孩童的《小孩与鹰》,他电影里的人总是那些受压迫、被遗忘、为生存而苦苦挣扎的底层。《我是布莱克》也不例外。主人公布莱克是位木工,因心脏病无法继续工作,在申请失业救济和为了符合救济条件必须要有申请工作的一系列行为(虽然医生明确诊断他不适宜工作)的22条军规中,他徒劳地奔波,最终在即将获得救济的那刻再次心脏病发去世。但与肯·洛奇以往电影并不太相同的是,这次的底层布莱克,严格意义上说并非是社会的最底层,他并没有流落街头,也没有揭不开锅,更没有干着特别卑微的工作勉力维生。电影显示,他住在一套还不错的公寓中,穿着体面,讲求道德,不时提醒邻居倒垃圾,警告在院子里遛狗的要清理干净。如果他如愿申请到救济,仍然可以在这个城市里保持大致安稳的生活。但就在病痛打断他生活的那刻,他的命运无法挽回地急转直下。究竟是哪里出了错?

就像电影片名那样,也许导演呼吁我们在关注弱势群体的同时,更应该关注的是此时此刻具体的个人,这个人,在此刻,在此地,是“I ,Daniel Blake”。给出一个大写的“我”,给出一个具体的人名,某种程度上或许是对容易被人诟病为“圣母心”的左派的一个反拨。政治正确的一个陷阱是,太容易把人分类定性,而忽视了阶层的流动和个体的复杂。某个人也许在这一刻是逐利得益的富有阶层,但下一刻,他也许就一无所有,在社会上比弱势群体还无以立足;又或者,他是白人男性,但某些方面,他也许比黑人女性机会更少。一旦人以群分,并按此基础有倾斜的倾向,也许就难以保证公平施予给每个人,难以保证每个个体都能在这样的理念和制度中过上幸福的生活。

所以,这就是为什么在追求公平平等、讲求社会福利的左翼思潮中,布莱克却倒下了。从他的职业——木工——来看,他是手艺工人,在工业时代,这曾是份有技术含量、有艺术美感的工作。电影屡次展现布莱克做的漂亮风铃,一条条垂荡的木鱼活灵活现;在救济没申请到、经济日益困难的情况下,布莱克卖掉了许多家当,惟独不舍得卖掉他的木工工具;在必须找工作的规定下,他去应聘,展现他手艺的履历也让老板决定用他……但是,不可讳言,在金融时代,这份前现代的职业越来越没落,而工作了大半辈子的布莱克已经没有时间和精力再去跟上时代飞速的步伐。我们看到他对着网上申请的表格一筹莫展,完全是科技化电子化时代的文盲;当公共图书馆的馆员好心教他,让他移动鼠标时,他把鼠标举起来放在电脑屏幕前上下移动。影院里的笑声让人觉得心酸,我们没有想到,我们觉得如此稀松平常的事,对另一些人来说仿若天方夜谭,而这些人,并不是生活在上个世纪,在空间上,他们就生活在我们身边。他们也许尚不至于沦为贫困交加的乞丐,但他们的确在如今的社会优势尽失,而我们既没有帮助他们尽快转型跟上时代,也没有让传统的手艺仍然具有保证人尊严的力量。

而且,更深一层来说,虽然布莱克是当今时代里被前进的列车抛出车外的人,但谁也说不好,下一个会不会轮到自己。也许今年是钢铁工业不景气,大量工人失业;明年就轮到新型的汽车淘汰了一大批只有旧技术的人。也许今年网络行业有无数的工作机会和不菲的报酬;明年它就成了一份过时而没有前途的职业。所以,我,布莱克,是一个大写的人,他同时也是无数个小写的人,在平静稳定的生活中,不知哪时哪刻,就忽然无法再保有尊严的人生。这使得影片在如今的语境中有了预示般的意义,他揭示出贫富分化日趋严重的当下,金字塔尖下的普通中产、困阶层在不断膨胀、不断跌落到更穷困的状态中,但对这沉默的大多数,我们并没有给予足够关注。

虽然不少人认为这部电影是讽刺了死板、官僚、低效的“英国社保制度”,但我想它同时也是在提问,在这样“出于善意”的“政治正确”的福利制度下,如何切实实施这样的制度,如何让一个好的理念,真正惠及到变化的时空、变化的境遇中需要帮助的变化的个人?进一步说,如何真正惠及到每个具体的个人?关注弱势群体、追求社会公平的理念十分重要,但更重要的是,比起简单地竖起旗帜,喊出口号,划分群体,我们要不断地寻找实践的方法,以变化的策略方针不断回应变化的情形。而在这一点上,就如电影里展现的,我们做的不尽如人意。福利机构的人,天天面对的是申领救济的人,也许枯燥的工作耗尽了他们天然的同情心,为了“程序正义”,他们拒绝给迟到的年轻女子颁发救济,而那位姑娘,只是因为人生地不熟,坐错了车,耽误了时间;他们没有耐心也没有意愿倾听为什么布莱克没有按要求去寻找工作,而只是“按照规定”判定他不符合申请救济的条件,令布莱克的生活雪上加霜。我想症结在于,福利机构的行为跟某些左翼的做法是一样的,那就是按照所谓规定,一刀切地划分群体,来统一“施予爱心或官方的帮助”,这是取巧便利,无论我们以怎样的理念来包装自己,理想的光辉并不能为省时省力的做法背书。

正是与此相对照,电影里展现的普通个人之间的互帮互助更为感人。单身妈妈蕾切尔某种程度上也是上述福利制度的“受害者”,政府分配给她的廉租房,不考虑她的实际情形,远在家乡450公里之外。她带着两个年幼的孩子来到这里,举目无亲,还因为迟到没拿上救济。在申请中心目睹这一幕的布莱克一直关心她们母子,帮她们安顿下来,在蕾切尔去做保洁时帮她去接放学的孩子。最后,布莱克去打官司申诉自己的救济时,蕾切尔陪在他身边。两个素不相识的陌生人,互相扶持,度过人生的艰难时刻,但这份感人背后也有导演无奈的悲观:布莱克没等到他的救济,而蕾切尔,为了应付孩子的学费和日常开支,最终不得不做了应召女郎。

我们曾经以为只有战火才会剥夺人的尊严、安全和生命,为什么物质极度丰富的和平年代,依然有人没有起码的尊严、安全和生命保障?启蒙话语启迪了民众的心智,社会制度已从各方面得以完善,为什么现实有时候还是会与理想背道而驰?我想,无论是美国大选暴露出来的问题,还是《我是布莱克》里展现的不无荒诞的情境,都在提醒我们,永远要不断地反思与探索,永远要对社会的变化做出敏锐的预期和敏感的反应,永远要根据时代的变迁去进行切实的实践,最最重要的是,永远不要为了只是追求立场或所谓的“正确”,“一劳永逸”地实行某种制度,而忽略了个体的差异,每个人都有话语权,话语声不管大小,都值得被听见。而电影工作者,就是以自己的艺术创作展现这样的困境与这样的可能。在这一点上,我认为《我是布莱克》交出了艺术家的优秀答卷。

也许,从总体的关怀倾向来说,《我是布莱克》给人感觉是“导演在重复自己”,但在这种“重复”中,我们明明看见他提出了新的问题。镜头看到的不仅仅是所谓的弱势群体、底层群众,而是一个具体的“布莱克”,一个按曾经的理想,按曾经的设计,并不在“关注和帮助”范围内的布莱克。而这些具体的布莱克们,是如今全球化时代的“不合时宜”的人,对他们,我们做过些什么,还能做什么?这不仅是一个英国城市和英国导演需要回答的问题,也是我们需要回答的问题。或许我的表述根本也就是错的,没有我们他们,只有全人类,而我们追求的目标,从来都是“全人类的幸福”。