记忆看见我们——父女的对话和“焦虑的他们”

琳·乌尔曼

《焦虑的他们》瑞典文版

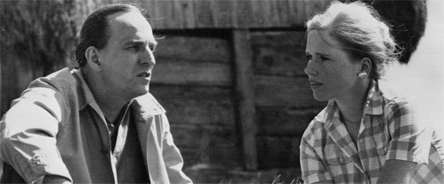

琳·乌尔曼与父亲英格玛·伯格曼

一个人,他的要义不是维护和粉饰自己的伟大,而是心脏跳啊跳,是活着:我活过了我活着的每一刻,在我活着的每一刻里,我一直在思考和认识,感受生命!从这个意义上,我为书中琳·乌尔曼的提问和披露以及伯格曼的直言大大地点赞。

在长时间沉默后,他开了口:“问题是,我们的年龄相差太大。我们就没啥好谈的。” 这里的 “我们”,是一个“女孩”和比她年长48岁的“父亲”;这对父女要能展开一段谈到一块儿的对话还需耽搁很久,或许是到她的中年,而那时“父亲”已走上生命旅程的最后一段。

小说,还是自传?

琳·乌尔曼(Linn Ullmann),1966年出生,是定居于挪威首都奥斯陆的女作家,既喜欢弗吉尼亚·伍尔夫,也喜欢爱丽丝·门罗。她曾在纽约学习和生活,有机会涉足演艺圈和模特圈,但放弃了,她梦想做文学研究者,惜未能实现。取而代之,她当上了文化记者,继而深感新闻书写无法充分表达内心,在1998年成了一名小说家。《焦虑的他们》是她的第5部作品,2015年以挪威语出版,2016年秋瑞典语译本面世,获得2016年北欧理事会文学奖提名。

开宗明义,琳·乌尔曼说:“看见、回忆和理解。这一切都取决于你站在哪里。我第一次到哈马斯(英格玛·伯格曼在法罗岛上的主屋所在地)时不足1岁,对那场把我带到那里的巨大而颠覆性的爱一无所知。其实,那是三种爱。”她又感慨:“假如有一台望远镜能对准过去,我会说:看哪,那里,那里是我们,一切是这样走来的。每一次,要是我们对我记得的是否正确,或者你记得的是否正确,或者是否真发生过,或者,首先我们到底是否存在发生疑惑,我们就可以一起注视。”所谓三种爱,指父母间的爱;自己对父母无条件的爱;自己对父亲所在的哈马斯的爱。

本来,她的父亲、世界著名电影导演英格玛·伯格曼和她提过,帮助写一写老父的“结束语”——这话说了好几年,也有过各种打算。终于,她在2007年5月和父亲对谈并录音,可他真是老了,病了,健忘、时常闹不懂她是谁,同年7月以89岁高龄离世。计划的书没写成,这本疗治悲伤的小说出现了——《焦虑的他们》梳理了与“我”及“父亲”相关的生活记忆,也包含他人的面影,如身为著名影星的母亲,同父异母的哥哥、姐姐,父亲的前妻们,而占篇幅最多、最直刺入心的内容还是“父亲和我”。

琳·乌尔曼用了几年时间筹划这部书,真正动笔不过几周,其间她经历了在“感受各种阻碍”和“期待获得自由”之间的挣扎:怎么描述名人父母——瑞典导演英格玛·伯格曼以及比伯格曼小了近21岁的挪威女演员丽芙·乌尔曼;怎么识别自己和他人的记忆;怎么超越名声和他人的好奇,接近真实,获得靠近和抵达真实的自由和开放。确实,记忆需要识别,曾同处一个时空的人在回忆同一件往事时会展示截然不同的细节。

如何称呼书中人物让作者苦恼了很久。她对命名有切身体验:

命名。给予,接受,拥有,带着个名字生存和死亡。我愿写一本没姓没名的书;或一本有许多姓名的书;或一本书,所有的名字都那么平常,平常到人们会立刻忘记它们,或是它们大同小异、难以区分。我父母给了我(在好多被肯定又否决的名字后)一个名字,可我从不喜欢它。我在这名字里认不出自己来。当人们叫我名字时,我感觉就像是没穿衣服,跑到了人堆里才发现自己是裸体的。

她坚信,命名会传递某个讯息。因为小说的自传性,本可使用真名实姓,然而有关父母的书籍和采访已有无数,她担心和这些叙述直接挂钩。除“英格玛”出现在祖母的日记中外,主要人物只被作者称为“父亲”、“母亲”、“女孩”,“女孩”也以成年的、现在的、第一人称的“我”或第三人称的“她”登场。这个“她”用在插播的几段父女对谈录音文字版里,“父亲”相应地化为第三人称的“他”;人称转换表达了从不同角度照射出不同影像的意图。

虽然在命名上采取了虚化,小说还是让人难以分辨:到底是带有文学手法的回忆录还是通常意义上的虚构小说呢?书中的人名、地名、时间、事件多和史实吻合,甚至心理活动描写也接近真实——因为作者在接受媒体采访谈心路历程时,采用的竟全是小说文本里的字眼儿。那么,书中的细节全都真实发生过吗,究竟虚构的内容在哪里?作者不肯指认,她一面坚称作品是小说,一面强调它比回忆录或传记更真实。她率直地告白:小说家就是职业说谎人,不必让一切确凿,至于事件是否都像她写的那样发生过,听凭读者判断。

琳·乌尔曼坦言自己的创作都有自传成分,只不过这本更明显。经历了多次重写和考虑后,她认识到,要写一个关于众所周知的“父母”的“琳·乌尔曼版”根本不可能,惟有进入小说才能不顾虑别人的反应,而只琢磨表现的艺术。这本书包含了她以往所有小说的主题,可以这么理解,作者一再强调文本的小说特质,主要是基于对一人或多人记忆真实性的怀疑,对人的认识存在偏差的明了,以及期待抵达精神和氛围上逼真的愿望。于是,她照着体验或者说照着记忆,雕塑家一般捏出“父亲”、“母亲”和女孩,就好像他们除了在这本书里,在别处并不存在。这种“不存在中的存在”对于文学作品从来都不是新的,很多小说的地方和人物只存在于小说里,只和作家感知中的人物和地方吻合。在这个意义上,我相信该书确为小说。作者说过:“写真实的人,比如父母、孩子、爱人、朋友、敌人、叔叔、兄妹以及路过的人,有必要对他们虚构。我觉得这是给他们注入生命的惟一办法。”

她在作品中采用了“父亲”最钟爱的巴赫无伴奏大提琴曲的六段结构——伯格曼最后一部电视电影就以巴赫这一组曲中的舞曲“萨拉班德”命名。她称第一章为“前奏”,最末为“吉格”。那些和“父亲”的对谈录音,几年后再听,却捕捉到有趣、特别的片段。以录音带的剪辑为经,回忆作纬,穿梭编织,一段段故事开始、展开又收拢。有不同的声调和节奏;每一章也以略微不同的调子重复提及家庭史中的某些片段和冲突。 最后一章主要讲告别,但她笔下的吉格舞不只流露悲哀,主观上,她追求的据说是新奥尔良式葬礼后载歌载舞的精神。

想做孩子的大人

不想当孩子的孩子

琳·乌尔曼的语言细致,她隔着数十年的岁月去捕捉人生瞬间的细微感触,再娓娓道出,这些感触有时是记忆中那年、那月、那一刻的,有时又像是今日的“我”立在过去的云头上,俯视一切而得。

“我生来就瘦弱”,这话有些意味深长。出生时,母亲的丈夫不是“女孩”的生父。在法罗岛,父母曾带着出生不久的她共同生活。短短数年,大人的关系破裂。女孩和行李一起被母亲拉着,远离了父亲。女孩重返法罗岛是在后来——几乎每个夏天,她会到父亲的家里待上几周。

女孩平时和母亲住在挪威,担心事务繁忙的母亲会随着来接她的小车永远消失;可也只能焦虑、紧张甚至歇斯底里地等母亲给自己打电话。而瑞典的父亲规矩多,脾气大,他会在日历上写好和她说话的时间,和孩子在一起毫无耐心。让我们看看文章开头提到的那场失败的父女对话吧——她坐在一张椅子上,他在另一张。她感觉到父亲增长的绝望。“年龄差48岁,48岁是很长一段岁月——她没法套上七里格魔法靴大步赶上他。”女孩告诉父亲,想要一把世上最好的椅子。他问:

“是个譬喻吗?”

“啊?”

“有些东西不是它们看上去的样子,这叫譬喻。我是说,这椅子是象征了你内心的什么想法或梦吗?”

“不是,”女孩回答,“我觉得不是。”

“是魔法椅?”父亲问,

“不是,”女孩叹了口气,“就只是一把椅子。”

这段对话生动体现了父女间沟通的艰涩。“父亲”用成人的思考来接近孩子,才会有“譬喻”这样艰深的语言;可他也不纯粹是个大人,他是不肯迁就别人的孩童。在伯格曼的童年甚至一生里,都眷恋魔法,甚至他的回忆录就叫《魔灯》,那正是儿时的他对电影放映机的看法。他似乎比女儿更像个孩子,更需要魔法。

女孩成年后,父亲建议她和自己对话时用挪威语,认为她的瑞典话怎么说都像个孩子。“父亲”的评论很像是琳·乌尔曼虽富足快活,客观上却破碎分离的童年映射。可以大胆猜测,是自小和父亲及父亲的祖国瑞典的分离,从根本上贡献出了她瑞典语的童言特征;与其说她的瑞典语是在语法修辞上接近儿童语言(从访谈中看,这种特点并不明显),不如说是她和父亲的完整关系在童年时的突然断裂和发展的阻滞,使她的瑞典语始终无法远离断裂时段,笼罩了一层童年时的光影,而这光影存在于“父亲”敏感的知觉里。

国际明星母亲在挪威、欧洲大陆和美国等地往返;女孩老是转学,企图在不停变换的保姆、母亲的男人们和外婆给她的书中构筑平衡——但焦虑和不安如影随行。作者披露了“母亲”在少女时被亲戚性侵,中年时被情人追求,苦闷而自杀未遂等戏剧化事件;描述了少女时代的“我”在美国和巴黎的冒险,包括和一位年长的时装摄影师发生性关系后的呕吐;提及了成年后“我”遭遇伴侣不忠和关系破裂。童年的不安似乎伴随了女孩一生。

这部自称讲述“三种爱”的小说,对父母间“爱”的描述雾里看花。但有一点耐人寻味,作者提到母亲的“被看见”,父亲的“看见”,点出母亲作为父亲“缪斯”的被动和父亲作为创造者的主动。“我”强调母亲是自己的最爱,可惜母亲的形象模糊,无非是个巨星,繁忙而总缺席于家,追求者众,有世上最美的脸和少女的嗓音——不会有很多人会形容自己的母亲是“国家公园”,她的美属于每个人又不属于任何人。女儿甚至困惑:“母亲是否有个只属于自己女儿的面孔呢,那时的母亲看起来会是什么样呢?”即便在同一个房间,女孩也会想念,“我那么渴望她,我需要另一个身体,一个身体是我自己的,另一个用来渴望。”母亲的面孔止于一张明星照。或许,母亲的健在、巨星的光环以及“我”对母亲的崇拜,使得作者没有能力去揭开这世上“最真诚的说谎者”作为一个人而非女神的真相。“父亲”的形象更有血有肉,衰老似乎让“他”有了在女儿面前暴露内心的可能,而打开一个人的内心是人物形象被鲜活树立的前提。总之,女孩更愿做个男孩、注视的那个人、成年人。琳·乌尔曼觉得,自己和父母正相反,这三人组里有两个想做孩子的大人、一个不想当孩子的孩子。特别是“父亲”,在与他共同生活时间最长的最后一任妻子英格瑞德死后,他十分无助:“我是个74岁的老头,可这是第一次,上帝决定把我踢出儿童房。”

所有这些,作者写来既无责怪和审判,也无自责和羞耻,似乎时间带来坦然,生命中的一切被拥抱和接受,作者在知天命之年,拥抱几十年之外、并不完美的“父亲”、“母亲”和“我”,谅解他们的弱点和不足。知天命的年岁拥有的视线和态度是比先前的更勇敢和从容;于是,这部自传体小说不像其他的自传,越是阅读越觉得有深埋的事实和欲盖弥彰的掩饰;这部书显得真切透明,对人生的艰难既给予了剖示,更给予了温存的同情。

“我究竟是谁”

书题《焦虑的他们》,强调了书中人的心事重重。焦虑来自繁多的生活项目,来自野心,也来自孤独——无论是女孩还是她那极负名望的父母都直言孤独,他们容易受伤也难以安宁,始终奋争。孤独的原因之一,或许是,不知道“我究竟是谁”。

“父亲”自白:越年老却越发不了解自己。有个以细微的变化重复出现的梦让他一再惊愕。在梦里,有时他在一条小路上绕着一座宅子走,最后走到房前,身边冒出个陌生人来。他对那人说:这房子真不错。陌生人答:你一定很骄傲吧。他才明白自己就是房主。有时,他在屋内来回踱步,深度怀疑自己和房子的关系,然而这房子及地址明显是大家公认的对他的认知。他一面意识到确实是自己给房子定了风格,添了家具;一面又觉得这实在是弥天大谎——因为自己完全不是房屋的建筑者。甚至,他走到首都斯德哥尔摩,那里的人也一眼指认他是来自那所房子的那一个人。

按心理学的解释,房子观照的是人的内在。这或许深奥,但不难感觉,梦中的他和那位陌生人是同一个人,是他在对自己发问:“我”到底是谁?在哪里?“我”只是别人眼中的房子、房主,抑或其他物理的、纪念碑式的存在?“我”对房子谈不上反感,甚至有骄傲,透露出“我”部分地认同自己,但依然坐卧难安——房子锁不住一个逡巡不已的灵魂。他需要在自己的内部来回踱步,也需要跑到自己的外头,喊问:我是谁,谁是我,我在哪里?

琳·乌尔曼一再表示,在书里,对她来说,最不重要的就是父母的名望,她在乎的是父女和母女的关系。可阅读后仍然会有疑问:假如她的父母不是电影名人,小说可读性会不会打折扣?这是无解的问,也是小说先天的优势和不足。难以否认,在阅读时,读者会自动补充与英格玛·伯格曼和丽芙·乌尔曼相关的耳熟能详的电影和轶事。而即便在小说里,也处处能感受到那些电影及轶事的绿荫。

当然,作家的诚意不难识别。这位父亲为衰老和走向死亡苦斗过,起初他对这一过程发生好奇、积极应对,后来越发脆弱,更因失忆而让自己和家人伤感。父母的衰老会发生在每个人身上,于是该书也成了一本有关变老的故事,不仅年长的一辈要走过变老的过程,周围的亲人也得挺过这一变化。作家在乎的是分享这一超越私人故事的生活体验。

2006年秋,“他”只剩一年余命,那时的“我”不知,他也不知。他们一般在差10分3点在他的私人影院碰头。常年的导演生活使他成了重计划、极守时的人,这次他却迟到17分钟,茫茫然没有歉意和解释。这位和五任妻子及一个同居女友生过九个孩子的男人,年轻时就不清楚孩子们到底多大,生日是哪天,只囫囵知道他们大约生在他拍摄的某两部电影之间。到老了,在他还明白琳·乌尔曼是最小的女儿时,有一天,他问:“你到底多大?”她说:“四十。”他答:“四十?我的天!你有这么老了?!”

“不用语词的讲故事的艺术哪里去了?”某个下午,“父亲”放无声电影时嘀咕。当他衰老了,他说有些东西随之消失了:“什么消失了?”“字眼。记忆。”读者不难将上述两段话剪贴在一起考量联想:没有了语词,缺乏了记忆,人还能讲述自己的故事吗?因为父亲的衰老、健忘和离去,“我”开始拼命抓住记忆——一个注定靠不住的,关于“我”、“父亲”、“母亲”以及以三人为中心的生活记忆。父亲离开后,她重走来时路,想靠记忆抓住父亲,似乎更想抓住自己。因为,没了父母,“我”到底还是不是“我”,从何而来,存在于哪里,“我”和世界的关系究竟怎样,这一切都不像先前那样可以想当然了。

失去父亲的琳·乌尔曼在第一年里没怎么哭,处理了一些事务,却没能写出一个字。2011年,她写了本有关“死亡和悲伤”的小说。2015年终于写出《焦虑的他们》。她对记忆的追寻提出了一个值得思考更让人绝望的哲学问题——假如另一个人不再记得共有过的故事,“我”是否还真记得。确实,当至亲不能彼此记得,“我”或者“我们”是谁呢?假如有过交叉记忆的人不复存在,人是否还会坚信自己的记忆,甚至过去的存在。当一个人的父辈、同辈都渐渐远去,这个人大约也只有跟着远去,去依附属于他的存在基盘吧。

断裂的文本 回游的姿态

小说第一章,作者引用过美国作家约翰·齐弗的小说《游泳者》里的句子:“他惟一可以依据的地图和图表是那些他记得的和想象的,不过它们足够清晰。”在这则超现实主义的短篇小说中,游泳者仲夏日在朋友的泳池中产生了通过街坊的多个泳池游回家的行动计划;时间逐渐模糊,他终于到家时已经是秋天,人去楼空,门把手上全是铁锈。琳·乌尔曼引用这句话或许想暗示,自己也是游回“家”,所依赖的图表只不过是自己记得和感知中的。但她是游向来时路,在倒游中和不完美的父母及家庭完成此前不曾完成的理解,以期游向她自己。她不会因抵达目的地时看到家里空空荡荡而愕然,因为她正是在目睹了物理的家庭的空空荡荡后,才做了一名“游泳者”的。

不像很多个“父亲”还在的夏天,“女孩”或是“我”来到“父亲”所在的岛,坐在某棵松树下看海——不是那样的回归了。小说假如也是回归,那完全是全新的一种,作者试图重新和父亲相识、说话和注视,虽然已经永别。父女关系终结后,她奇异地缩成了一枚受精卵,同时以成人“我”的感知,快速察看自己发育、出生、蹒跚踱步和牙牙学语的全过程。这与其说是为了写作的设计,不如说是“我”直觉到身体和精神的需要:急需理解自己的来处和命运,最终理解“我是谁”。在失去双亲中的一方或双方后,人会对原本就不那么清晰的自我及所背负的人生格外困惑。

这部唤做“自传体小说”的书,不像瑞典经典小说《荨麻开花》或《乌罗夫的故事》那样讲述某人的童年或少年及青年;也不是通常的家族史故事。它缺少人物成长和家庭演变自然生成的连续性;全书由许多相互间断裂的场景、思绪、少量对话、几段谈话录音文字版以及“我”的陈述拼接而成。这种拼接和意识流写法造成的思绪和场景的跳跃,在场景和时间的跳跃外,有无法用素材或写作技巧弥合的断裂。它是先天的,正如“我”和父母从未有过三人合影。因为父母分手以及他们经常性的迁居,时空的隔裂比一般的双亲家庭或单亲家庭大出许多。他们不是三人围成一圈,只是偶尔零星地两两碰头;不是水乳交融,而更多的蜻蜓点水,琳·乌尔曼正是要把当时只道是平常的无心的“点水”接成连续的有主题有内容的舞蹈。

“我有好多名字。爸爸叫我‘小中国人’,因为我有礼貌,笑得甜。除了从报上读到的,我怀疑爸爸会对中国有多少了解。他从不吃中餐,他的胃会因任何带有水果、蔬菜、大蒜等等以及不是英格瑞德调理的菜而疼痛。1977年,我11岁。父亲知道中国,因为他读中国诗,明白‘好雨知时节’。”“我”猜测,父亲给她这一外号,因为他认为女儿和中国女孩一样爱笑、有礼,常常控制情绪的表露。母亲不知道这外号,她觉得女儿并不听话,甚至会歇斯底里。可见,和父亲相处时的“我”及和母亲相处时的几乎相反,“我”的两面从没有和父母同在的机会来合成——这是“断裂”的一种表现。

我把这部正被宣传为“杰作”的小说看作一部优秀的当代文学作品。小说陈述性的文字多过描绘性的,文字柔美而感性,可惜有些段落略显拖沓,也缺少更大的力度,像一幅未经裁剪的精彩的原始照片,尚不能称作艺术精品。书中某些内容被复述,缺少情绪和思想上的递进;零星而纷乱的内容,被作家按录音带一般忽而快进,忽而快退,条理不那么鲜明,起承转合也不够圆润,暴露出作家在把握素材零碎又有较大时空跨度的题材时掌控力不足。该书是还需打磨的好玉石,而小说所呈现的“回游”姿态是最美好的。

小说也令人不可多得的领略晚年伯格曼对人生的最新感悟。这位电影大师的作品给多数影迷的印象是:他探索存在,表达生存的斗争和对宗教的怀疑,也研究男人和女人、艺术与艺术家。在他生命的最后,他又如何看待那些探究过的主题呢?这对于了解他、理解他的电影以及更全面地理解一个灵魂一定至关重要。

“父亲”说衰老是劳作,起床、漱洗是,到外头呼吸新鲜空气也是。每天早晨,他列出问题清单:肚子疼、牙疼等;若超出8个,就想赖在床上,不过这情况很少发生。他80多岁了,允许每10年对应一个问题。人老之后,除了字词和记忆,还有别的消失了的,让人想念或不想念的吗?他回答:

——不知道。有些日常的、从前觉得很重要的事,现在不重要了。

——有一次,你说变老是劳作,还记得吗?

——不记得……我觉得变老是个艰巨、沉重、有魅力的工作,伴随着很长的时间推移。不过,最重要的是,最重要的是! 有些东西重要,有些不重要了。音乐,比方说,对我来讲就成了重要的事,之前我没把音乐当回事……

他的宗教观发生了巨变。晚年的他全然相信上帝,认为上帝就像音乐:

——不过,以前你不是疑虑过吗?

——没对巴赫。

——没有,但你怀疑过上帝。

——所有那些胡说八道现在都结束了,它们都走了。我就好像已没什么办法去胡说那些关于存在、不信之类的事了。

为何如此逆转,他解释道:“这有个过程……英格瑞德死后,我关于上帝意愿的体验变得密集了。我能站在外头,在这里,被海和云围绕,体验存在。”可他依然摇摆,一面坚信一旦死去就能遇到他最后的一个妻子英格瑞德(他不确定会遇见其他前妻们),一面觉得,“死就是死了,就是蜡烛的光灭了。”

音乐对这颗衰老而脆弱的心变得如此重要,他声称听音乐能得到和“活着”的联系。“你是知道的,我不是个爱哭的男孩……可我独自坐在这里听我那些唱片时,眼泪就淌下来了;得到被加强了的生命意识。”他坦言生活的某些部分叫人难忍,而当一个人老了,却能释放、限制或溶解那些难以忍受的,让人在某种程度上从先前苦恼的一切中自由出来。当然,会失去很多。原以为会哀悼那些失去了的、从前看重的东西,然而并没有,比如性欲,看到漂亮和性感的女子偶尔也会遐想,很快会笑话自己,仅此而已。“可我曾对女人那么感兴趣,不是吹牛……”他认为自己事业的很大部分来自对女人的极大兴趣;女人影响了他的内心。

伯格曼给琳·乌尔曼留下了常常描绘对死亡的思考、认为死亡无时不在的印象。他略感意外:“也许是的,某种程度上,不过没那么明显吧……死亡作为童话故事,作为想象,是的,可我从没把它当真。现在得当真了。”什么叫当真?他说,就是具体,具体让他害怕——“因为这是真的了……很显然,某件事,你得经历, 不慌乱。事实是,我没把任何事当真……我也会完全相反。”关于为剧场和电影屏幕的“小世界”忙碌一生是否感觉古怪,他不以为然:“没什么古怪啊。就像一颗心脏在跳啊跳,一切都在运动之中。假如不运动,也就不用理会它了。”

人不容易被简单地盖棺定论,也不需要做一个可被简单地盖棺定论的人。一个人,他的要义不是维护和粉饰自己的伟大,而是心脏跳啊跳,是活着:我活过了我活着的每一刻,在我活着的每一刻里,我一直在思考和认识,感受生命!从这个意义上,我为书中琳·乌尔曼的提问和披露以及伯格曼的直言大大地点赞。