30年,从庐山到井冈山:“初心熠熠征程远”

1986年“新潮儿童文学创作会议”部分与会人员

30年前,在庐山召开的“新潮儿童文学创作会议”对当时中国儿童文学的发展起到了重要的引导作用,这次会议对过往的中国儿童文学创作进行了深刻反思,开创了中国儿童文学新的创作风向。与此同时,二十一世纪出版社还出版了被誉为新时期中国儿童文学编年史的“新潮儿童文学丛书”,引领了中国儿童文学创新发展的潮流。30年间,中国儿童文学进入快速发展轨道,新的时代、新的成就和新的问题逐一呈现在我们眼前。10月28日至29日,由二十一世纪出版社主办的“儿童文学的潮流”——井冈山儿童文学创作出版研讨会在井冈山举行。高洪波、曹文轩、张之路、王泉根、梅子涵、朱自强、方卫平、董宏猷、朱奎、张品成、李东华等近30位儿童文学作家、评论家,围绕30年来中国儿童文学发展取得的成就,目前儿童文学面临的冲击和影响以及如何呈现自己的本真、葆有文学的尊严等问题展开了讨论。会议同时举行了《新潮儿童文学丛书30年纪念版》首发式,中国版协常务副理事长邬书林、中国作家协会副主席高洪波共同为纪念版揭幕。

回望庐山

“新潮儿童文学创作会议”的召开顺应了当时文学界求新求变的思想潮流,今天中国儿童文学所取得的成就与当时所奠定的基础是分不开的。

做一个好的出版人眼光很重要。做出版要学会等待,有传承才有不息的生命力。

会上,部分参加过“新潮儿童文学创作会议”的作家、批评家就30年前的会议做了回顾。高洪波回忆到,30年前,“新潮儿童文学创作会议”的召开顺应了当时文学界求新求变的思想潮流,来自童话、小说、诗人、散文、理论批评等领域的中青年儿童文学创作骨干齐集一堂,就儿童文学发展的若干问题展开讨论,希望能够在原有的理论框架和范式中寻求突破并最终达成了共识。此后,大家用多年来始终如一的执著、坚守,齐心协力为当时的愿望共同努力着。可以说,今天中国儿童文学所取得的成就与当时“新潮儿童文学创作会议”所奠定的坚实基础是分不开的。他还说,30年前还很弱小的二十一世纪出版社用远见和勇气召集儿童文学作家、批评家,并且出版了《新潮儿童文学丛书》。今天回过头来再看这本书,依然让人深受启发。比如他当时负责主编的诗歌卷,曾经收录了王蒙、吉狄马加、徐鲁等人的诗作,这些作品都是当时从成人刊物上找到的,可以说眼光非常开阔。

正如曹文轩所说,上世纪80年代中期以前的中国文学和中国儿童文学,无疑走了一段“弯路”。从某种意义上说,在20多年的时间里,儿童文学与整个中国文学一样,在一定程度上被当做一枚政治的棋子,被纳入了意识形态的框架。文学被赋予了若干政治的、道德的责任,唯独不给文学性、艺术性以合理的位置。中国的儿童文学脱离了文学的正当道路并且渐行渐远。“新潮儿童文学创作会议”就是在这样的语境中召开的,会议的倾向十分明显:对此前的中国儿童文学加以纠偏和改变。

30年前作为青年作家参加了“新潮儿童文学创作会议”的张之路说,30年前的庐山汇集了一批80年代涌现出来的年轻作家,面对新的时代语境,他们希望在继承传统的基础上有所改变,发扬前辈精神中好的一面,摒弃平庸落后的一面。他们的出现给中国儿童文学创作带来了蓬勃的生气,而这次会议也为中国儿童文学的发展积蓄了力量,尤其是新锐力量。30年来,中国儿童文学一直在强调原创和创新,实际上,也是“新潮儿童文学创作会议”精神的一种延续和传承。他认为,在中国儿童文学发展的过程中,几家大的出版社功不可没,他们多年来始终坚持团结作家,不断开辟新的创作领域,发现年轻作者,二十一世纪出版社就是其中之一。30年间,该社出版的《新潮儿童文学丛书》《大幻想文学》《彩乌鸦系列》等都在儿童文学界和一代代读者当中产生了广泛的影响,对推动儿童文学发展起到了重要作用。

现任二十一世纪出版社社长张秋林正是30年前“新潮儿童文学创作会议”的召集人之一,30年来,作为一个编辑和出版人,他坚持发现培养年轻作者,重视作品的美学价值,不盲从跟风。他说,做一个好的出版人眼光很重要。眼光决定格局,格局决定成败。其次,做出版要学会等待。瓜熟蒂落、水到渠成,是最自然也是顺乎事物规律的。等待是一种执著,编辑要陪初出茅庐的作者走上10年、20年,当这位作者名满天下时,才算大功告成。此外,文化、文明是有传承的。有传承和没有传承大不一样。“30年前从庐山出发,30年后来到井冈山胜利会师后再出发,这就是传承——血脉相连,息息相通。有传承才有不息的生命力,有传承就有持续的影响力。”

作为“新潮儿童文学创作会议”的亲历者,梅子涵对80年代的文学创作与今天的发展变化有切身的体会。他说,我们习惯了说探索的写作是80年代的事件和气象。而我很清楚地看见,文学80年代的探索是拉在横幅上的游行式进行,更自然的一个人式的探索进行却从来没有停下。“只要有真正的文学存在,怎么可能就此平庸地篇复一篇,本复一本,年复一年?”新潮总得有些新的东西,30年来,许多作家在自己的创作中始终坚持要把一种“新质”的因素放进去。只要文学存在,艺术存在,哪怕是设计者的存在,它永远总是要新的。

展望井冈山

从前沿用百年的文学标准,在面对今天的儿童文学生态时,出现了失语状态,或勉强强硬地使用旧有文学标准,而造成张冠李戴的“错位”。

30年后的今天,中国儿童文学的现实语境已与上世纪80年代的中国儿童文学之间产生了距离,并有若干新的状况开始呈现。

高洪波在致辞中深情而又感慨地说,30年是个时间坐标,也是文化心理标尺。30年前的“新潮儿童文学创作会议”如今已成为一段回忆与言说的往事,然而更多的青年作家则是从井冈山起步,踏入不同的时间河流,脚下是当今中国现实与坚实的大地。一个民族的未来在儿童,同样,一个民族的文学繁荣离不开儿童文学作家的参与。“我们有理由相信更有底气自信:经过井冈山的红色文化洗礼,我们从高原向高峰攀登的脚步将更加坚实有力。作家朋友们,无论你拥有一个、两个或更多的30年,都将用自己独特的风格吟唱出属于时代的篇章,把中国儿童文学推送到更高的起点,抵达更远的目标”。他还用一首小诗表达了自己此时的心情:“三十年前庐山盟,今日井冈又重逢。初心熠熠征程远,苍生事业在儿童。”

曹文轩认为,面对如今的儿童文学发展现状,从前沿用百年的文学标准出现了失语状态,或勉强强硬地使用旧有文学标准,而造成张冠李戴的“错位”。对今日之儿童文学的评价,显然需要新的理论:建立儿童文化产业的理论、建立通俗儿童文学理论、建立语文教育儿童文学标准等,已成当务之急。他强调,作家的创作应该“回到儿童,回到童真”,“我们的儿童文学作品离童真远了一些,我们赋予儿童文学的可能过于沉重了,我们思考的问题可能太重了。其实,童真背后可解读的意义一样是丰富的。并且,童真的存在,才使我们的作品获得了与广大少年儿童读者的对接点。浑然天成的童趣,当被看成是儿童文学的最高境界——至少是最高境界之一。”

朱自强回顾与展望了儿童文学发展的潮流,并提出在多元分化的局面下,要建立儿童文学新的评价标准。他认为,80年代是向文学性回归的年代;90年代是向儿童性回归的十年;到了2000年以后,中国儿童文学进入了一个史无前例的分化期。这种分化表现为四个方面:一是由童话分化出幻想小说;二是从幼儿文学中分化出了绘本(图画书);三是分化出了通俗的儿童文学;四是分化出了语文教育的儿童文学。而这些分化,其实是中国儿童文学走向成熟的重要标志。

王泉根从理论高度评述了当今儿童文学发展的真实社会环境与状况,并就此提出了新时期儿童文学反映出的几大变化,即充分的市场化、传媒手段的多样化、更为宽松自由的外部社会文化生态环境等。他认为,我国儿童文学正迎来空前繁荣的时期,有人称之为“黄金十年”。但同时,也使儿童文学的出版降低了门槛,带来另一种意想不到的后果。当图像、影视、网络及数字化新媒介等“视觉革命”极大地冲击和改变着人们的阅读习惯时,当资本经济将文化工业产品以前所未有的速度和规模推向市场和世界时,文学作品的文学性正遭遇商业化取向可能造成的肤浅化、娱乐化、碎片化、平庸化、快餐化的质疑——这都是包括儿童文学在内的一切文学创作所面临的巨大挑战。

让每一朵花开出难以模仿的美

在共名时代已经完结的今天,思考什么是真正的儿童文学的写作智慧,对于作家和中国儿童文学的未来可能会更有意义,更有价值。

在“新潮儿童文学创作会议”召开的80年代,受当时社会生活和新时期文学创作的影响,出现了一批年轻的具有创新意识和实验偏好的作家。今天,在新的时代背景下,作家的创作观甚至世界观都发生了巨大改变。方卫平提出,世纪之交的青年作家具有和上一代作家不一样的特质,他们所处的文化环境、时代环境及其所面对的生活和文学话题,已经跟30年前迥然不同。新一代儿童文学作家逐渐淡化、模糊了他们可能拥有的共同的文学心理志向和群体面貌,他们显然已经不再愿意在同一面文学旗帜下来做出他们的文学动作。因此,今天的儿童文学已经多样化了,在共名时代已经完结的今天,思考什么是真正的儿童文学的写作智慧,对于作家和中国儿童文学的未来可能会更有意义,更有价值。

作家李东华、彭懿、彭学军、史雷等从各自的写作出发,谈到了创作中的问题与目标。殷健灵说,文学写作怕的是向尘俗折腰,也怕从众和流俗。因此,写作者不得不有一点“自说自话”不怕寂寞的清高,要做潮流的开创者,而不是追随者、模仿者。中国的土地如此广阔,历史积淀如此丰厚,作家们有着各自独特的成长经历、生命体验、文化积累、地域环境、修养见识,笔下的儿童文学应该是异彩纷呈、丰富独特。可是多年来,我们更多的是看到相似的声音、相似的风格、相似的题材,彼此模仿,彼此追随,甚至自我重复。现在作家们更需要做的是让内心沉潜,尽量多地剔除欲望和名利的诱惑,提升自身的综合修为和境界,认清自己“这朵花”的独特,开出别人难以模仿的“美”来。

汤素兰深入分析了童话创作的问题。她认为,今天,人们被日益理性化和工具化。心灵需要救赎,童话故事将神话和童年的魔力重新注入现实生活中,恢复被世界遗忘的天真无邪和奇迹。我们回归童话本质来思考童话,必然要回到神话、传说和民间故事,回到从前,回到各民族国家自己的文学传统与根脉,从而写出更具有独特民族风格的童话故事。童话的本质是人类童年的精神家园。它有独特的思维方式,美丽的诗意氛围,深刻的哲学命题。童话是文学中最古老也是最持久的一种形式,是神话的残余。在神话消失的时代,童话恰恰是在平凡的生活中创造神话和传说的惟一可能。

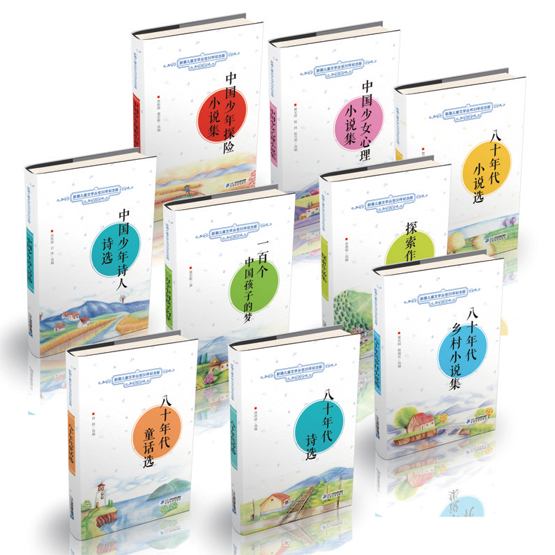

此外,在《新潮儿童文学丛书30年纪念版》首发式上,二十一世纪出版社社长张秋林等回顾了中国儿童文学30年来的创作史与发展史,表达了对中国儿童文学未来发展的美好祝愿。首发仪式后,作为“井冈山儿童文学创作出版研讨会”的重要成果,二十一世纪出版社即将推出一套与30年前的“新潮儿童文学丛书”相呼应的“儿童文学新潮丛书”。会议确定由高洪波、曹文轩担任该丛书的总主编,它将反映30年来中国儿童文学创作的优秀成果。丛书分为八大系列:长篇小说系列(曹文轩主编)、短篇小说系列(梅子涵主编)、长篇童话系列(高洪波主编)、短篇童话系列(汤素兰主编)、诗歌系列(徐鲁主编)、散文系列(董宏猷主编)、图画书系列(彭懿主编)、理论系列(朱自强主编)。张秋林表示,“儿童文学新潮丛书”将是一套开放的书系,除了收录以往的优秀作品,同时还将重点推出原创的并具有引领儿童文学潮流的探索之作。