文学批评的几种可能——《论晚期风格》劄记

爱德华·萨义德是一名音乐爱好者,他常常用音乐赋予的灵感去讨论文学。通常我们以为,音乐在知性上是哑的,因为无法说理,音乐的触角很难伸入语言的领域去传达观念,但萨义德改变了这种偏见。

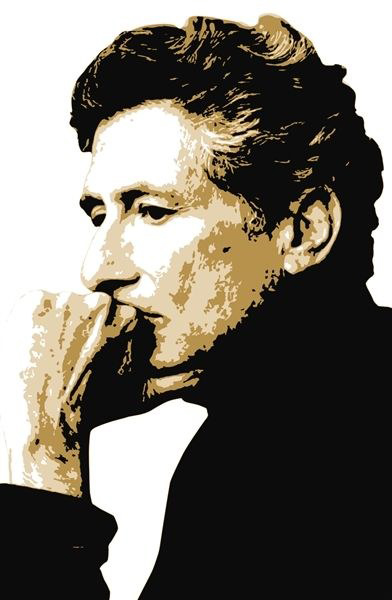

萨义德热爱并敬仰着加拿大钢琴家格伦·古尔德,写了许多与之相关的乐评。古尔德最大的成就是重弹巴赫,回归复调乐对位法的发音模式。原本演奏是不断重复与模仿的世界,但萨义德认为古尔德的修辞风格不是复述,是更为有力的论述,组织可解的语言,作极为重要的介入与解读。在他听来,古尔德演绎的《哥德堡变奏》有《堂吉诃德》式的强度和说服力,让人体验到阅读和思考的升降。萨义德超越了一般演奏美学的限制,把古尔德的演奏当作一种美学现象,把古尔德的一生看作是一个文化计划,认为古尔德追求的,是一个使用语言的知识分子追求的结论。对于古尔德也好,在他们看来,在演奏厅演奏是一种叙事,演奏前的节目单也是一种叙事,是文学观念,是有话要说。有些演奏者是节目单上的天才,不仅在形式、调性、风格上严谨,而且总能揭露一些新的关系。

萨义德的许多想法源自西奥多·阿多诺,他自称是惟一真正的阿多诺追随者。1991年萨义德被诊断出罹患血癌,随后在哥伦比亚大学开设“晚期作品/晚期风格”(“Last Works/Late Style”)的课程,围绕阿多诺音乐论文中的著名观点“晚期作品是灾难”,谈艺术家在艺术生涯最后阶段的经验与特质。

我们通常以为晚期风格丰润成熟,期待一种静穆的高度概括或最终和解,但萨义德想讨论的“晚期性质”,恰恰倒返异化而满目疮痍。除了解释古尔德晚年重录《哥德堡变奏》的奇异效果之外,萨义德还列举了诸多顽固费解的晚期作品,从贝多芬《庄严弥撒》中地狱般的氛围,到斯特劳斯甜腻温驯的《玫瑰骑士》回归18世纪注重调性的语法与形式。在文学“晚期经验”未解的矛盾中,萨义德又谈了“不合时”的意大利人兰佩杜萨和希腊人卡瓦菲斯,谈可以作“晚期风格”来解读的现代主义文学,并且让我们注意到某些已经被遗忘的作品,比如让·热内晚期写作的戏剧与小说。

《论晚期风格》的研究最终没有由萨义德本人完成,靠后人梳理和拼贴才得以成书,但我们看到不少由此引起的脑力震荡。今天詹姆斯·伍德也谈晚期风格,谈索尔·贝娄与菲利普·罗斯的后期作品中对于形式的不耐烦,思考为什么到了最后大师们会放弃早期清晰的节奏。约翰·厄普代克在去世的两年前,也讨论过晚期风格。

萨义德说晚期应有“奇迹般的变容”,莎士比亚的《暴风雨》是对传奇和寓言的回归,是粗糙被抚平的过程。厄普代克却问,莎士比亚并不知道自己只能活52年,他无法预料自己日后的不朽地位,怎么会在自己50岁以前,就着急在做否定死亡的虚构,违背逻辑地让人物起死回生。对于彼时的莎士比亚,剧院物理性质(从一个无布景廉价的环球剧院变为精细舞台效果的国王臣民剧团)的改变,王朝的更替,其实远比死亡切近。

萨义德和阿多诺都认为,被死亡萦绕的“晚期风格”是灾难。厄普代克以莎士比亚和霍桑作为最初的例子,说明在晚年作家们心中挥之不去的,不是将死这件事,而是他们以前的作品。他们在修订自己过去思考,幻想和表达方式。同样作为半成品遗稿的中篇《水手比利·巴德》,也体现了赫尔曼?梅尔维尔写作末期的重要修改。它没有萦绕着死亡气息,也不是物化的,对客体的否定,但厄普代克强调,它绝不属于某个30岁的写作者。厄普代克试图寻找那种与时间感紧密相关的回忆语调,在对作家本人写作编年史一边梳理又一边背离的文本队伍中,他列入了托尔斯泰的中篇《哈吉·穆拉特》、福克纳《掠夺者》、海明威《流动的盛宴》。对于厄普代克,晚期作品的“修订”方式各式各样。有些真的就是在修订,比如乔伊斯用17年时间写完《芬尼根的守灵夜》,想再着手写一些简单短小的故事,最后因为眼盲,所做的只能是为芬尼根的故事,艰难地纠正了1000多个印刷错误。有的是大到文体的改变,比如詹姆斯从三幕剧改编的小说Outcry,叙述自由嬉闹,不再有心理小说中詹姆斯式的典型焦虑。

关于“晚期风格”的诸多讨论,萨义德和厄普代克似乎都展开多于归纳,对待同一个问题,两个人的话语方式又不尽相同。萨义德是学院派,而厄普代克是小说写作者和孜孜不倦的书评人。厄普代克尽力避免宏观的牵扯,将论题具体化,发问方式也很直接。写作此文时他73岁,两年后因肺癌离世。这篇写得格外艰难的《晚期作品》,在某种意义上也是他对自己写作与批评史的回顾。文章收纳入集时,厄普代克在结尾附加了几段话。一是说有些教徒往往到最后会背弃自己一生的信仰,二是谈禅宗的“无”,极简建筑中的“少就是多”。最后他没有交代出处地引用霍桑病重前自嘲的一段话,说自己的脑子最终还是变质了,并预测很快就会有文章,来评说他的是非成败。