“我要把这支笔献给我爱的中国和人民”

陈映真(1937-2016)

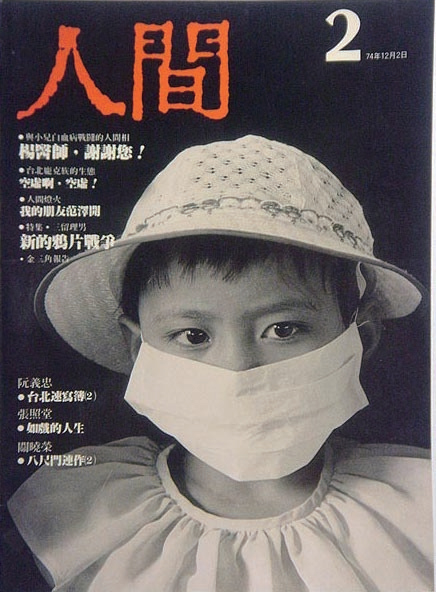

陈映真创办的《人间》杂志

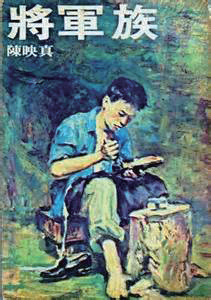

陈映真作品《将军族》

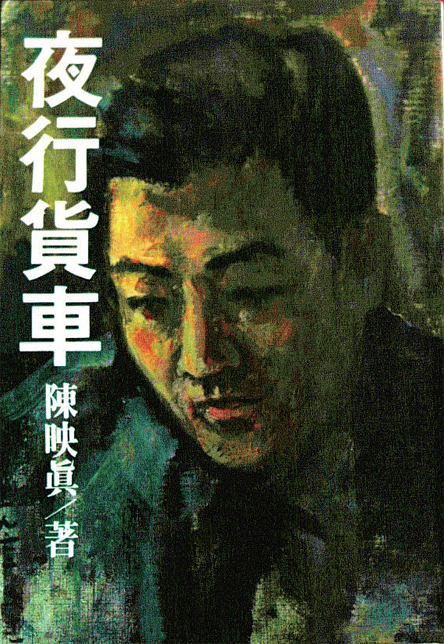

陈映真作品《夜行货车》

“不论今后的生活多么艰难,我要把这支笔献给我所爱的中国和她的人民。”这是陈映真早年对国家、人民的庄重承诺。他用自己的一生——79年零16天的生命,无限忠诚地践行了诺言。

2016年11月22日14:39,在北京朝阳医院呼吸疾病重症监护病房,陈映真在和病痛顽强搏斗了10年零16天后,不幸辞世。我们守护在他病床边,送别了这位亲密的挚友、兄弟,悲伤至极。

和映真结识24年,在文学创作、理论阐释、文艺评论等文学活动之外,他生前留给我们最珍贵的记忆就是他反对“文学台独”的艰苦斗争。历史已然表明,海峡两岸和海外华人华文界反对“文学台独”,擎旗自是陈映真!

风生水起:“乡土文学”论战

上世纪80年代以来,大陆文学界开始了和台湾文学界的交流。一时间,大量台湾文学作品,评介、阐释台湾文学的论著,包括描述台湾文学发展历史的论著,纷纷问世。当年,人们对“文学台独”知之甚少甚至一片茫然。不少读者和作者,甚至还把“文学台独”的始作俑者、鼓吹者,如叶石涛等,当作“权威”加以“推崇”,把其著作、言论作为经典加以引用,真是往事不堪回首。

在台湾,“台独”即主张“台湾独立”的思潮与活动是在1945年第二次世界大战结束、台湾回归中国版图后开始的。“台独”是台湾社会的毒瘤,“文学台独”则是这个毒瘤上的恶性癌细胞。1977年台湾文学界展开了“乡土文学”论战,5月1日,叶石涛在《夏潮》14期上抛出《台湾乡土文学史导论》一文,最早敲响了“文学台独”的锣鼓。陈映真极其敏锐地觉察到了问题的严重性,立即在6月出版的《台湾文艺》革新号第2期上发表了《“乡土文学”的盲点》一文,一针见血地指出:“这是用心良苦的、分离主义的议论。”陈映真还指出,日据时代的台湾,城乡抗日运动都“无不以中国人意识为民族解放的基础”,“‘台湾意识’的基础,正是坚毅磅礴的‘中国意识’”;“所谓‘台湾乡土文学史’其实是‘在台湾的中国文学史’”。正是忧虑于叶石涛炮制的文学分离主义的恶性传播,陈映真又在当年7月1日出版的《仙人掌》5期上发表了《文学来自社会反映社会》一文,强调“台湾新文学在表现整个中国追求国家独立、民族自由的精神历程中,不可否认的是整个中国近代新文学的一部分”。这一年的10月,他又在《中华杂志》171期上发表《独立民族文学的风格》一文,强调“30年来在台湾成长起来的中国文学”的作家们,“在台湾的中国新文学上,高高地举起了中国的、民族主义的、自立自强的鲜明旗帜”,呼吁“一切海内外中国人,因为我们在对于台湾的中国新文学共同的感受、共同的喜爱、共同的关切的基础上,坚强地团结起来!”之后,陈映真在1978年8月的《仙人掌》2卷6号上发表《在民族文学的旗帜下团结起来》一文,1980年6月的《中华杂志》203期上发表《中国文学的一条广大出路》一文,反复展开这样的论述,以期遏止这一股文学领域里的新分离主义逆流。

1990年第十一届北京亚运会期间,作为台湾中国统一联盟创盟主席、著名作家,映真应邀参加开幕式观礼并参观访问。笔者的《中国现代文学史学科论》已在当年7月完稿,台北智燕出版社发行人周锦希望出版这部著作,特拜托映真将书稿带回台北。10月3日正值中秋节,我们到北京饭店拜访他,映真第一次对我们谈到了台湾文学界令人担忧的分离主义逆流涌动的形势。谈吐间,我们都觉得相当投缘。映真与庆瑞都生于1937年,又都与1925年出生、同样属牛的旅美华人女作家聂华苓是挚友,我们和映真成了莫逆之交。映真还开玩笑说,我们三头牛,站在一起就是一个“犇”字,一头牛就力大无穷了,三头牛成队列一起前进,那力量就势不可挡。临别时,我们相约台北再见。

1993年6月3日,我们应尹雪曼的邀请初次访台,在台北福华大饭店和映真重逢。映真再次谈到了台湾文学界的分离主义形势。他已经与叶石涛所代表的台湾文学界的分离主义势力,即后来的“文学台独”势力,较量了16个年头了。长时间交谈中,映真详细介绍了台湾文学界“蓝的”、“绿的”和他们“红的”各阵营的情况,言谈中充满了忧郁和不安,我们更加明白了台湾文学界的严峻形势。

苏州会师:

两岸文学界携手批判“文学台独”

经过十多年的论战之后,文学领域里的“台独”势力,不仅没有稍有收敛,反而更加气势汹汹。

1997年7月,映真发表了《向内战与冷战意识形态挑战》一文,纪念“乡土文学论战”20周年。他在文章里写下了一句充满历史沧桑感的话语:“历史给予台湾形形色色的民族分离主义以将近20年的发展时间。”他还说到:“70年代论争所欲解决的问题,却不但没有得到解决,反而迎来了全面反动、全面倒退和全面保守的局面。”从80年代开始,“台独”势力兴起了“全面反中国、分离主义的文化、政治和文学论述”。映真和他台湾的战友们加紧了批判“文学台独”的斗争,标志就是 “人间派”的同仁恢复出版《人间·思想与创作丛刊》,1998年冬季号就以《〈台湾乡土文学·皇民文学〉的清理与批判》为专辑名

本来,1999年7月9日李登辉抛出“两国论”的分裂谬论时,遐秋就感到台湾岛上“台独”势力从后台走到了前台,从“暗独”走向“明独”了。当年7月20日《文艺报》头版头条,以《作家为一个中国呐喊》为题发表了一组文章,其中有遐秋的《李登辉有他不可告人的阴谋》。1999年,我们在访问纽约过程中,见到很多文学界、传媒界的朋友和几位德高望重的长者,如唐德刚、夏志清、董鼎山等。我们觉得机会难得,在纽约与美东华文作家切磋交流时指出,台湾“本土化的一个重要表现是,文学作品中有严重的台独思潮,具有相当的危险性”。而两岸文学家携手展开对“文学台独”的批判,则始于2000年的苏州会师。

1999年5月,庆瑞访问台湾时,映真给了庆瑞一沓资料,是手抄的1947年至1949年台湾《新生报·桥》副刊上关于台湾文学问题争论的文章。“台独”势力遮蔽并歪曲了那场争论。回北京后,庆瑞向作协领导报告了情况。作协与映真他们商定,2000年8月在苏州举办大型研讨会,认真清理那次文学论争的历史,还历史以本来面目。

苏州研讨会举办之际,正是陈水扁上台不久,形势严峻。台湾的与会代表除了“人间派”的几位中坚力量,还有几位爱国教授及其学生。十分难得的是,主办方还请了当年参与论争的八位老人到会,见证了那段历史,也批判了歪曲历史的人。可惜,我们本来请了叶石涛,他找了个托辞,不然,当面交锋就更热闹了。

会议比预想的要成功,会后,作协的金坚范和向前与我们陪同台湾朋友上黄山,在黄山之行中商定,共同撰写一部《台湾新文学思潮史纲》。我们还和映真商量,要写文章评介他跟陈芳明在《联合文学》上的论战。离别那天,在前往黄山机场的大巴里,气氛肃穆、凝重。庆瑞情不自禁地唱起了前苏联歌曲《青年团员之歌》。大家听得热血沸腾,两岸文学战线上的亲密战友,用无言的泪雨和哽咽壮行色,依依惜别。

从此,我们联合作战,开始了对“文学台独”的批判和斗争。一个契机是,映真和陈芳明在《联合文学》上展开了文学界新一轮的“统、‘独’论战”。苏州会议时,映真带来了1999年8月的178期和2000年7月189期的《联合文学》。在前一期上,陈芳明发表了1.5万字的《台湾新文学史》第一章《台湾新文学史的建构与分期》;后一期上,有映真批驳陈芳明的3.4万字长文《以意识形态代替科学知识的灾难》。苏州会议后的10月间,映真和尉天骢到北京参会,又带来2000年8月的190期和9月的191期《联合文学》。190期上有陈芳明1.1万字的《马克思主义有那么严重吗?》,191期有映真2.8万字的再批判文字《关于台湾“社会性质”的进一步讨论》。论战白热化了。

陈芳明把自己的观点叫做“后殖民史观”,它的要点是:“台湾社会是属于殖民地社会的”,它“穿越了殖民时期、再殖民时期与后殖民时期3个阶段”。其要害是把二战后中国收复台湾说成是对台湾实行“再殖民统治”,还有所谓“脱离中国的‘复权’斗争”。由此,陈芳明还派生出一个谬论,说台湾新文学是多语言、多源头、多元化的文学,等等。对此,我们以“童伊”为笔名写了第一篇文章《看近期〈联合文学〉上“二陈统、‘独’论战”——台独谬论可以休矣》。这篇长文在《文艺报》见报后,不少人颇为震惊。12月23日,《文艺报》又发表了我们长达1.2万字的《台独文化把“语言”当“稻草”,荒谬!》一文。由于通篇摆的是汉语民族共同语言和方言的历史和现实,讲的是民族共同语言和方言的科学道理,把批判性建立在坚实的民族、语言、文化诸多科学的基础上,充分论证了一个颠扑不破的道理——割断闽南话和民族共同语言的血脉而妄图用“台湾话”取代“国语”,割断闽南话的拼写和汉语拼写的血脉而妄图给 “台湾话”另造文字,都是已经被历史证明完全行不通的一条死路。文章传到台北后,映真说这是他迄今为止看到的就语言问题批判“台独”的最好文章。

聚会台北:

为《台湾新文学思潮史纲》定稿

《台湾新文学思潮史纲》由映真和金坚范担任顾问,台湾清华大学中文系教授吕正惠和遐秋两人主编。撰稿人里还包括曾健民、古继堂、樊洛平以及庆瑞。2001年,《史纲》的全体写作者赴台讨论书稿。在台北,映真和正惠、健民借用了一个仓库开研讨会。我们先去人间出版社看望映真。说到人间出版社,就是在映真弟弟住家的五层楼顶楼晒台上加盖的两间小屋,十分简陋。可那两间旧房子里却闪耀着台湾最明亮的思想之光、理论之光、智慧之光、真理之光。在那小屋子里,每周有一次读书会。人们下班后就聚集在这里如饥似渴地读书,讨论台湾的社会问题。我们到的那天,正值台湾民众冒雨举行反对陈水扁的大游行示威,映真他们从街上回来时,被大雨淋得全身湿透,“铁肩担道义,妙手著文章”,一身正气和豪气令人感佩。在2011年12月的《台湾新文学思潮史纲》研讨会上,庆瑞深情讲述了映真他们在极其艰难的条件下高举批判“文学台独”的旗帜所进行的艰苦卓绝的斗争,令在场许多人唏嘘不已。

在九州版《黄春明作品集》的出版研讨会后,我们同与会的映真和春明及正惠等台湾友人议定了《“文学台独”面面观》的计划。“‘文学台独’是文学领域里的‘两国论’”,这是我们与映真等人反复推敲之后做出的科学界定。“文学台独”指的是,在台湾,有一些人鼓吹台湾新文学是独立于中国文学之外的一种文学,或者说是不同于中国文学也不属于中国文学的一种 “独立”的文学,是与中国文学已经“分离”、“断裂”的“独立”的文学。其关键词和要害是“独立”。“文学台独”是“台独”势力制造分裂的文学版图,是重合和叠化在“台独”的所谓文化版图、民族版图、地理版图和政治版图之上的。“文学台独”是“台独”在文学领域里的表现,鼓吹“文学台独”就是用文学为政治“台独”寻找根据,制造舆论,就是为政治“台独”张目,为政治“台独”做准备。陈映真专门为《“文学台独”面面观》的台湾版《“文学台独”批判》写了序言。

2007年,作协在北京为映真举办他60岁庆生活动,第二年,我们陪同映真夫妇到承德参加河北作家与承德电视台为他举办的61岁生日庆生活动,映真特别感谢同胞和朋友们对他家人般的温暖亲情。《文艺报》特刊发了文章《步履未倦夸轻翩》,既报道他人生路上的艰辛,又抒发他壮志未酬的情怀。

不幸,映真壮志未酬人已去了。映真留给我们的是,还要继续他为之奋斗的事业——将反对“文学台独”的斗争进行到底。

映真千古!(摄影:于烈)