《我从陕北来》新书发布暨研讨会在西安举行

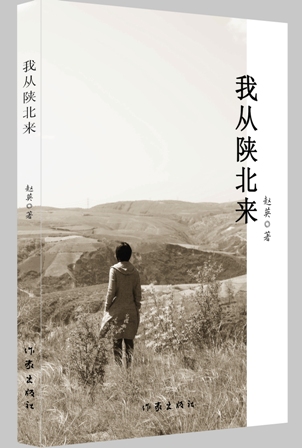

封面

11月19日,《我从陕北来》新书发布暨研讨会在陕西省西安市召开,本次活动由作家出版社和由榆林市作协主办。陕西省作家协会副主席高建群,榆林市作家协会主席龙云,人民日报高级编辑、文学评论家王必胜,作家出版社编辑室主任兴安,《诗刊》编辑、诗人聂权等参加了本次发布会。

《我从陕北来》是陕西榆林女诗人赵英的首部诗集,诗作凝结了陕北人的淳朴、果敢与深厚。赵英生于上世纪70年代,从小热爱文学创作。虽然在成长中历经坎坷,在社会的摸爬滚打中饱经风霜,但是赵英对文学的追求、对诗的信仰从未湮灭。正是她过往岁月的凝练与情感的迸发,成就了此部诗集。陕北人的“高原骨、黄土情”淋漓尽致地挥洒在了词里诗间。

高建群说,生活培养了赵英,她用诗意的笔墨把自己一层一层剥开,把一颗阿赫玛托娃式的感伤的心双手捧出。创作离不开生活。诗人作品中这样炽烈又哀婉的感情,应该都是她的经历与过往。

在研讨中,评论家认为,《我从陕北来》是一部用心、用情写就的诗歌集,以拙胜巧,以浓浓的陕北气息,如秦腔般,发出自己嘹亮的歌声,在纷繁多变的诗坛上,展露出了一股新鲜、古朴的气息,值得读者品读。(超侠)

作者简介

附:《我从陕北来》序言(高建群)

阅读完这本诗集,合上最后一页,我的心里突然汪得难受,有一种强烈的向人倾诉的欲望。我明白,这是最好的创作状态,需要在这时候拿起笔饱醮激情,把这个序写出来。

苍凉的陕北高原是个产生英雄与美人、史诗与吟唱的地方。这里的男人达观执着、知生知死;这里的女人千媚百娇,性烈如火。男人心焦唱酸曲;女人心焦端簸箕。那一年我当记者的时候,采访来到安塞,远处的硷畔上,一个女人端着簸箕,在那里静静地站着,我走向前去,问:“大嫂,你在干什么?”她回过神来说:“眺世界!”这句话叫我当时就震憾了。莽莽苍苍的陕北高原,一山放过一山拦,脚力不逮,于是,把一颗不拘的心交给远方。记着我还收集到两首闹红时期的民歌,一首是自从哥哥当红军,多下一个枕头,少下一个人。另一首是红军队伍里人马多,哪一个马尻子上还驮不下个我!

我所以想起这些旧年的东西,完全是因为手头这本年轻诗人的诗集所带给我的想象。诗人来自横山,正是对面价山上流河水,横山上下来些游击队,那横山一样的哀婉动人,一样的炽烈如火。当然,这是另一代人的感情,另一种吟唱方式了。

我在阅读这本诗集的过程中,顺便用笔记录下来书中叫我震动、叫我感动的句子。我想把它们抄出来,读者也就基本上一窥这本诗集的风格了,看有没有我所说的这种炽烈如火又哀婉动人、令人柔肠寸断的感觉。

“一朵花悄然盛开”,“你把自己一层一层剥开”,“九月的夜莺会不会呜咽”,“瞧,日子掉进沸水里还要强忍着吟诗”,“来世就做一只鸟呀”,“我只是一株忘记了妩媚的草啊!”,“命运,你掠夺了一切,却赐予我无尽的诗篇”,“问佛,为什么?不赐予我和邻家女一样的生活”,“北方的冬如期而至”。

作家是生活本身培养出来的,这句经典的话是已故前辈作家孙犁说的。那一年,我和西班牙作家代表团座谈,其中一位西班牙剧作家问我:“你们中国是怎样培养作家的?”我笑着回答说:“中国一位老作家孙犁说,作家是生活本身培养的,请翻译。”我的回答赢得西班牙作家一齐鼓掌,而那位提问者很窘。直到座谈会结束都没有再抬头。是的,作家是生活本身培养出来的!这位诗集的写作者一定经历了许多事,生活培养了她,她用诗意的笔墨把自己一层一层剥开,把一颗阿赫玛托娃式的感伤的心双手捧给你。

我最后想说的是,文学是一碗强人吃的饭,要在这个行当立足,还需要不断地阅读经典,不断地磨砺自己的文笔,自己的思想。被称为文学教父的陕北籍作家柳青说过“文学以六十年为一个单元”,这话是有道理的!