从鲁迅学到的二三事(选译)

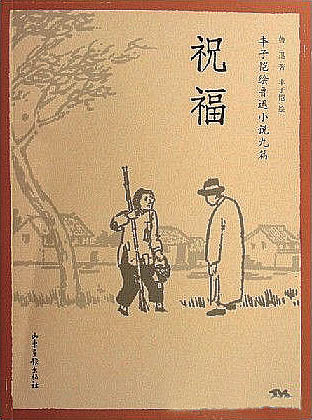

我第一次遇到鲁迅是1977年在澳洲国立大学,我是一年级的新生。跟很多人一样,我为这位百年一遇的作家而着迷。我读的是杨宪益和戴乃迭译的4卷本《鲁迅选集》。我自然从第一卷开始,里面都是从20世纪20年代鲁迅文集选出的作品。1984年我以20世纪20年代文学论争为题目开始写博士论文,读了不少鲁迅的文章和小说的中文原文。我迷上了鲁迅,1977年遇上鲁迅的经验是如此生动和印象深刻,以至到了今天,鲁迅仍然是我了解中国思想和文学文化信息的源泉。我印象最深刻的是《祝福》里的祥林嫂。有一次,在1981年我还在写我的荣誉学位论文,我妈和我讨论祥林嫂。我妈跟很多受过教育的中国人一样,小时候读过《祝福》。祥林嫂把她的悲剧重复太多,人们很快就对她厌倦,而深深触动我妈的是:人们怎么那么快就把同情变成轻蔑呢?鲁迅的短篇小说给我妈留下了深刻的印象,而她对我的忠告也从此印在我的脑海:“千万别跟祥林嫂一样”(不要把你的哀伤告诉别人,也不要期望任何人会同情你)。

直到2008年,我读到鲁迅的《生命的路》,我才懂得他所选择的关于祥林嫂的小说叙事者的独特声音。鲁迅这篇散文是一个“我”和某一个叫“L”(鲁迅的秘密代号)的对话,谈论的是生命的意义。(我:一个人的死对自己即眷属都是惨事,但对于一国一种,则不算什么。L反对:这是自然的话,不是人们的话。)第一次读《祝福》后30年,我注意到小说叙述者说的是“自然的话,不是人们的话”。

到此,必须感激李克曼。当时澳洲国立大学没有专门的鲁迅研究课,但李克曼是个天才的老师,在他的中国文学和现代汉语课上,常常引用鲁迅的一个词或一句话来说明他的意思。到了后来,同学和我都很熟识鲁迅的许多评论。

(作者为莫纳什大学中国研究教授)