埃尔·格列柯的瘦身术

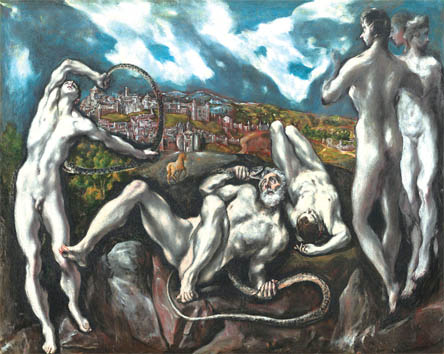

《拉奥孔》,埃尔·格列柯(多梅尼科斯·特奥托科普洛斯),1610年至1614年,布面油画,137.5 x 172.5厘米,现藏美国华盛顿国立美术馆

四年一度的奥运会为今年的夏天增添了不少乐趣。竞技体育的欣赏方式有很多种,以审美的角度而言,运动员的身体形态就是一大看点。我们能发现,不少国家代表队比赛服的设计,是刻意凸显运动员的身体曲线的。那些用高清镜头定格的运动健将的形象,让人联想到古希腊的人体雕塑。事实上,奥林匹克运动会就起源于古代希腊,起源于西方文化史意义上的古典时代,最初的奥运健儿的健美身型成为艺术家创作的摹本和典范。中世纪的欧洲人似乎抛弃了研究人体的兴趣,转而重视精神表现。文艺复兴时期,意大利人重新发现了古希腊、古罗马的美学传统,再次描绘、刻画或塑造出比例正确、健康优美的人体来。经过数代艺术家的努力,文艺复兴艺术仿佛逐渐地趋于完美,米开朗琪罗代表了这一艺术的巅峰。我们看米开朗琪罗的作品,无论是绘画还是雕塑,无论是男性还是女性,人物形象都近似于今天的健美冠军,那些雄伟的骨架、发达的肌肉,既代表了完美的人体形象,也代表了神的境界。既然米开朗琪罗已经到达了艺术的顶峰,那么继他之后的艺术家该怎么办呢?他们只有模仿大师的份儿了吗?

在艺术上,成功者的成功不是那么容易被复制的。喜新厌旧、审美疲劳是人之常情。盛期文艺复兴的经典样式被重复得太多,就不再有吸引力了。在艺术史上,这批模仿者被冠以“风格主义”(或样式主义、矫饰主义)的名号,被认为代表了文艺复兴艺术的衰落。事实上,风格主义者也尝试打破常规、挑战古典美的范型,比如风格主义的标志性特征之一就是人体比例失调,脖颈、腿臂被刻意拉长,仿佛是从哈哈镜中看到的人形。在当时,这种尝试被认为是失败的,是对美的理想的偏离。

我们现在看到的这幅作品,就被认为是风格主义的。画作主题本身就很适合用来表现被拉长的人体:这一人与蛇相缠互搏的恐怖图景取材于古希腊神话,希腊联军为攻陷特洛伊城而设木马计,特洛伊祭司拉奥孔警告他的同胞们提防木马,因而触怒了雅典娜女神,落得自己和自己的两个儿子被巨蟒缠死的可悲下场。这幅画以极富动感的方式再现了人蛇大战的惨烈场面。当拉奥孔的右手几乎攥住蛇头时,蛇也张开了嘴即将在拉奥孔的头颅上施以致命一击;拉奥孔的一个儿子已经死去,被画家以短缩透视法放置在拉奥孔的一侧,而在另一侧,他的另一个儿子还在与蛇缠斗,戏剧性地伸展开身体,从右臂到右腿形成一道极为夸张的圆弧,尤其是他从右手至腰部形成的弧线与蛇身的弧线构成对立,达到紧张、剧烈的效果。他的瘦长身形又仿佛与画面右侧的人形共同构成画面的侧边框,而这两道边框并不是等高的,二者之间形成的位差与画面背景中倾斜的地平线相交叉,进一步加剧了整幅画面的动感和戏剧性气氛。因为这是一幅未完成的画作,画面右侧的两位旁观者究竟是何人,艺术史家们并不能取得统一的意见:有人说他们是希腊神话中的神,也有人说他们是亚当和夏娃,代表全人类来围观这一幕惨剧。

从很多方面来看,这都是一幅怪异的画。根据原版的传说,人蛇大战应当发生在海滩上,但画面的背景明显是一座山城。画家终其一生画了无数宗教题材的作品,却在他人生走向终点的时候创作了一幅古典神话题材的作品。这都是怎么回事呢?

多梅尼科斯·特奥托科普洛斯(1541-1614)出生在希腊的克里特岛,学艺于意大利,定居于西班牙,最终以“埃尔·格列柯”(意为希腊人)这个外号留在了西班牙艺术史上。埃尔·格列柯的风格是很好辨认的,特别是他笔下的人物形象,无一不是瘦瘦长长的面孔和身形,这与他出生地的艺术风格以及他在意大利所受的绘画训练不无关系。在克里特岛,他一定熟悉重表意而非写实的拜占庭圣像艺术传统,因而当他在威尼斯见识到风格主义画家的作品时,无需克服正确表现人体的成见——他根本就没有受过人体解剖学和透视法的训练,很快就能吸收丁托列托、提香等人的新画法。威尼斯人是色彩专家,他在这方面也受益不少。这个希腊人把他在意大利习得的技法带到了西班牙,竟画出了比西班牙人还要西班牙的艺术作品。

格列柯描绘的西班牙风景,被认为是最“真实”的西班牙风景,在这幅画中也得到呈现:天空、云朵和山野,无不有一种难以言明的、原始的生命力流动于其中。西班牙白银时代的著名作家阿索林在100多年前对西班牙风景的描述,与格列柯画中的风景是一致的:“像西班牙的文学一样,像西班牙的思想一样,整片土地是气势,动力和光亮。”如果我们细看就会发现,格列柯不是用静态的线条,而是用急速涂抹的色块来构成他的形象的,这很适合于表现气势和动感。

画面背景的山城,就是格列柯定居的托莱多。他巧妙地用中景中的一匹马将我们的视线从人蛇大战引向远景中笼罩着神秘主义气氛的托莱多。这个希腊人意识到自己即将长眠在这座西班牙古城,在人生的最后岁月画了一幅取材于希腊神话的作品,或以此来寄托许久不曾被唤起的乡愁。

当时的西班牙仍是欧洲最强大的国家,西班牙宫廷自视为天主教的最坚定、最热忱、最强势的捍卫者。正在由盛转衰的帝国,处于反宗教改革运动的狂热气氛中。一方面,宫廷和教会比过去更需要大量的宗教题材的画作,因此格列柯留下了许多以圣经故事和圣徒事迹为题材的作品,这幅以古典神话为题材的作品也不免浸润着天主教的悲怆意味;另一方面,西班牙绘画对来自意大利的文艺复兴风格消化不良,难以摆脱中世纪美学的传统。从某种程度上说,格列柯的瘦长人体和魔幻风景,与虔诚天主徒的神秘主义信仰正相合拍,契合了那个时代西班牙的审美意志。

格列柯的价值不仅仅在于表现了西班牙一个时代的“精神本质”。他的美学价值直到现代艺术兴起后才真正被发现。准确表现自然人体就是艺术的终极目标吗?有意地脱离自然现实、探索前所未见的形式,不正是艺术应当追求的吗?塞尚、毕加索们在面对格列柯的画作时,觉得好似恍然大悟了。