蒙马特尔咏唱诗人克莱芒

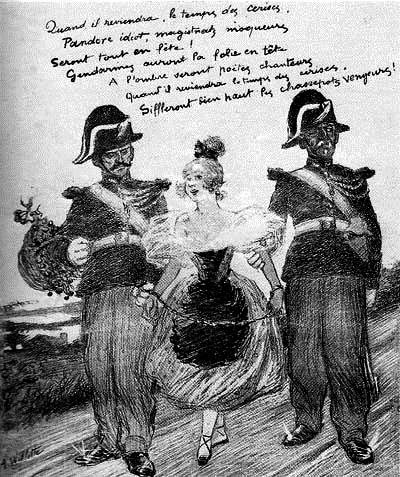

《樱桃时节》 (法国)阿·维莱特 作

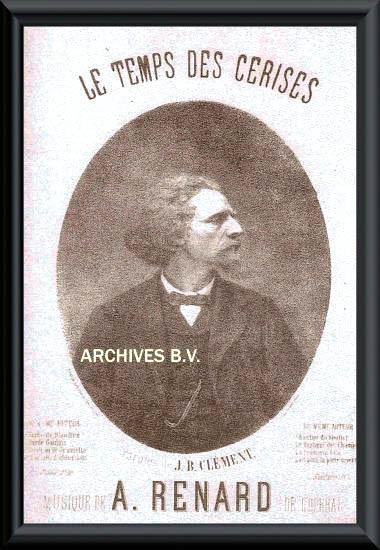

《樱桃时节》乐谱

上世纪70年代末叶,我在巴黎伯利维尔的麦尼尔蒙坦林荫大道上偶听一个金发飘逸的法国少女唱《樱桃时节》,如日月入怀,悠然神往,遂行至拉雪兹神甫墓地,找到这首歌词作者的石墓;墓碑上铭刻着“让-巴蒂斯特·克莱芒(1836 - 1903)”字样。逝者的青铜胸像前摆满红艳艳的樱桃,散发着新奇浪漫的气息,将来人引入大自然梦幻氛围,心海里的幽思境界:

当我们歌唱樱桃时节,

活泼的夜莺和俏皮的画眉,

啭啼欢悦

美丽的姑娘在痴想,

恋人的心怀充满阳光……

星霜荏苒,将近四十载过去了。我再来拉雪兹神甫公墓时,克莱芒的石墓上情景依旧。他的青铜胸像前依然置放着人们奉献的一串串樱桃,宛如柔情少女们摘下的红珊瑚耳坠。今岁,在巴黎公社诞生145周年之际,这首《樱桃时节》歌声又起。忽见一批风华正茂的留法中国年轻学生聚到了克莱芒墓前凭吊,别有一种东方意象。他们刚给对面的“公社战士墙”敬献了一顶硕大的红石竹花冠,让守候其旁的“巴黎公社之友协会”几位老者见了颇感欣慰。

诗人克莱芒安葬在“公社战士墙”边绝非偶然。他于1871年3月18日后在蒙马特尔高地取代被民众革命浪潮卷走的克雷蒙梭,不久当选公社委员,4月21日起任教育代表。公社遭受镇压,他经比利时流亡到伦敦,1874年因曾参加保卫公社的街垒战,被凡尔赛军事法院缺席判处死刑。今人怀念他,总会唱起《樱桃时节》。人曰:“樱桃时节”就是“公社时节”。这一“公社情结”缘于1871年春天的一段往事。

1871年5月28日,克莱芒跟几个仅剩的公社社员坚守离拉雪兹神甫墓地不远的封丹奥鲁瓦街垒。约莫上午11点钟,一个年轻女子提篮赶来救护伤员。克莱芒和参加过1848年革命的几个老战士催促她赶紧离去,但对方不肯听从,一直战斗到街垒失守,最后淹没在镇压的血泊里。人们不知道此女的姓氏,只记得她芳名露薏丝,是个普通女工。1885年,克莱芒将他出版的《咏唱诗歌集》题献给露薏丝女公民,并给《樱桃时节》添加了一个尾声:

我永远怀恋

樱桃红艳的时节。

为那逝去的年华,

心痛欲裂!

幸福女神的青睐,

也不能为我的创伤止血……

由此,《樱桃时节》就成了巴黎公社的恋歌,同欧仁·鲍迪埃的《国际歌》一样,成了巴黎公社文学的光辉结晶。1984年,曾轰动上海的法国女歌星多萝黛在巴黎电视二台演唱《樱桃时节》。她扮成一个素装村姑,提着一篮子樱桃,把动听的歌声送给巴黎巷战中守卫街垒的公社社员,一边给他们分发樱桃。她的演唱让全法国最受欢迎的“多萝黛俱乐部”电视节目一夕收看率达数百万。众人联想起克莱芒早年写下的情诗:

一串串樱桃蕴含着爱情,

从叶间脱落,

宛若滴滴鲜血,

多么短促呀,

樱桃红艳的时节!

梦幻里攀摘珊瑚耳坠的岁月……

《樱桃时节》在民间流行极广,从第二帝国时期至今,已有查理·特莱奈、伊夫·蒙当、玛赛尔·穆鲁齐、娜娜·穆思古里、朱丽叶·格莱果、列奥·费雷、让·费拉、芭芭拉·亨德里克斯和乔治·勃拉森斯等60来位在法国家喻户晓的歌星专场独唱,被比利时血统的男歌星雅克·勃莱尔称为“超越一切时代的美丽情歌”。

在大众文艺领域里,《樱桃时节》一歌影响深远。从上世纪30年代起,民众诗人雅克·普雷维尔和著名导演朱利安·杜威维埃都在各自的影片里凸显《樱桃时节》的浪漫格调和浓厚诗意。杜氏的影片《日暮》由两位老牌明星米歇尔·西蒙和路易·儒韦主演,奥黛特·塔拉札克演唱《樱桃时节》,为法国影坛留下悠远无尽的余韵。到1952年,经典影片《金盔》在其尾声激情的最高潮,响起《樱桃时节》感人肺腑的旋律。悲剧骤变,音乐强烈的节奏让人心涛翻腾,久久难以平息。尔后,电视系列片《送面包女》,以及《狄安娜》《索莱斯的面包师》等几十部故事影片里,都有歌唱《樱桃时节》的镜头。偶有芬兰和日本的影片,直接用法文咏唱这支歌。至于《樱桃时节》唱片专辑更是不胜枚举。巴黎“自由意向电台”将《樱桃时节》作为开播曲,每日放送。更有《白衣女》套曲中,一条被渔民救上岸的受伤美人鱼,竟然也唱起克莱芒这支情歌来……

在庄严的场合也能听到这首歌。1996年1月10日,巴士底广场上举行法国前总统密特朗追悼会,女歌唱家芭芭拉为这位社会党领袖唱的“安魂曲”正是《樱桃时节》。今年1月10日,法国军队合唱团首次歌唱《樱桃时节》,全民追思巴黎遭恐袭的受害者。笔者在写本文的当儿,巴黎“古典音乐台”恰在播送此歌,闻之不禁心潮起伏,浮想联翩。

追溯到1866年5月,克莱芒因反对拿破仑三世帝国专制,被迫去国,踏上流亡比利时的弗兰德斯之路。途中,他在贡希-圣尼盖兹村(现今改称贡希-莱波)歇脚,从一家小咖啡馆的窗口翘首四望,见乡野处处樱桃红艳,感兴所致,写下《樱桃时节》一诗。他到比利时首都布鲁塞尔,流浪街头,偶遇昔日好友、巴黎大歌剧院演员勒纳尔。两人相见甚欢。勒纳尔询问朋友新近有何诗作,克莱芒从口袋里掏出他写的《樱桃时节》手稿。勒纳尔一读,立刻被诗句拨动心弦,欣然为《樱桃时节》谱出美妙的旋律。当年,诗人跟音乐家邂逅之时,正值严冬,克莱芒衣衫单薄,在寒风中瑟缩。勒纳尔见状,脱下自己的绒毛上衣赠给朋友穿上。克莱芒在异国生活无着,为了糊口,不久被迫将这件上衣卖了14法郎。这就是《樱桃时节》一诗作者所获的惟一稿酬。

所幸,克莱芒并不愿靠挣稿费谋生。他后来继续挥笔写诗歌,是为了给穷苦人咏唱。他表示,自己决心“到贫民窟里,到矿山、工厂和工地去与工人结合,用简练的语言来反映劳动者的痛苦和无产阶级的愿望”。出于这一夙愿,他1871年春天投入了轰轰烈烈的巴黎公社运动,成为一个社会革命的终身斗士。

特里斯丹·雷米为克莱芒立传,题名《樱桃时节》,追述他作为咏唱诗人的生涯。让-巴蒂斯特·克莱芒于1837年生于巴黎东部塞纳河畔的蒙弗麦伊村,父亲为当地一个磨坊主,家境富裕。然而,他自幼誓与穷苦人为伍,14岁上离家当铜匠独自谋生。作为探求社会变革的咏唱诗人,他到巴黎跟一群信仰社会主义的记者来往,为茹尔·瓦莱斯主办的《人民呼声报》撰稿。第二帝国时,他相继在德勒克吕兹和维尔莫莱尔编辑的《改革报》上发表文章,终因冒犯皇帝获罪。克莱芒最初写的咏唱诗歌已流露出社会革命的思想。在《未来之歌》里,他呼唤一个“劳动者的一七八九”。巴黎公社正是实现他这一夙愿的人民大众运动。1871年3月18日,公社革命爆发,他在巴黎第十八区,即蒙马特尔当选公社委员,先负责公共服务与给养委员会工作,4月16日改任军需生产代表,不到一周又进入教育委员会,日夜为新生人民政权奔波忙碌。5月21日,凡尔赛匪军进入巴黎,他拿起武器,跟费烈、加姆邦等几位公社委员一起,参加公社最后一任军事委员欧仁·瓦尔兰组织的巴黎保卫战,坚守街垒到最后一刻。街垒失守,他由一个工人营救,在掩蔽处目睹无数公社社员惨遭梯也尔的走狗加利费之流枪杀,写下揭露刽子手暴行的诗歌《滚到墙跟儿去上尉》《让娜》和《流血周》。《流血周》调寄彼埃尔·杜邦的《农民之歌》,题献给1871年的烈士,诗句撕心裂肺,流传至今,每每在工人运动的纪念日咏唱:

他们搜索、禁锢、

枪杀所有随便抓来的人,

甚至杀害守护女儿的母亲

和老爷爷怀里的幼孙……

实行白色恐怖的

是一伙酒馆的无赖

和帝王的宠臣。

克莱芒义愤填膺,继续咏唱道:

民众难道永远套着贫困的颈枷……

到什么时候,

神圣家族再不能把我们当牛马?

什么时候,

正义和劳动的共和国将最终出现?

正像这首诗歌结尾所说的,作者坚信“世道不会总这样黑暗。穷苦人将再度揭竿而起,齐心把血债讨还”。公社被镇压后,克莱芒加入了盖德和拉法格领导的“法国工人党”,号召工人群众以“总罢工”来抵制资本主义制度。同时,他没有放下“诗琴”,于1885年出版了自己的《咏唱诗歌集》。值得提及的是,他的一些诗现今成了法国幼儿园和小学里深受喜爱的儿歌,最有名的一首是《Dansons la Capucine》(来跳金莲花舞):

咱们来跳金莲花舞

我们家没有面包,

邻女家真不少。

可那不是给我们的,

哟!

1903年,克莱芒辞世,巴黎五千群众给他护灵。“红色诗人”克洛维斯·于葛赋诗为他悼亡,与逝者生咏唱的《樱桃时节》应和:

令人欣慰的是,

在野罂粟花的红艳中,

你辛劳的果实,

正含蓄着汁浆……

待到那樱桃红艳的时节,

天空的飞鸟,

共度那美好的时光!

巴黎蒙马特尔高地是巴黎公社运动的摇篮,克莱芒堪称一位继承蒙马特尔传统文化的咏唱诗人。至今,那里的“蒙马特尔自由公社”仍有一座以诗人名字命名的广场,供人追怀“樱桃时节”的歌者。