■新书品荐

特约撰稿:李林荣

《哥伦比亚中国文学史》,[美]梅维恒主编,马小悟、张治、刘文楠译,新星出版社2016年7月出版

以“史”的眼光和尺度,来论析、评价包括文学在内的社会文化现象,无论在学术方法层面,还是日常思维层面,都属中国固有之传统。但如果拘泥于书名和篇章架构等外在形貌,最早的中国文学史专书,却又问世于域外。这使得对于中国文学史的书面叙述,从一开始就呈现出了内与外、远与近、东方与西方以及中文与非中文的双重视角和双重尺度错杂并存、相映成趣的局面。进入新世纪,英语世界先后出版了两部篇幅厚重的古今中国文学通史。其一就是2001年以英文初版、新近推出中译本的这部《哥伦比亚中国文学史》,另一部则是英文版首出于2010年的《剑桥中国文学史》,三年前已有了中译本。和国内大多文学史著作类似,这两部由美欧知名高校里长期专攻中国文学研究的一批学院派学者分工合撰的中国文学史,也都带有教材的性质。各章虽因作者不同,语体风格和思路取向千秋各具,在介绍知识的深广度上,却同样把握着面向大学在读程度的一般学习者的相对平易浅显的分寸感。与述史为重、述中寓论的《剑桥中国文学史》比较,《哥伦比亚中国文学史》更偏重论史,主观的表达和个性化的判断飞升、弥漫得更奔放一些。面对这样一种大块头的文学史,与其用力扑上去推敲搜求其细节的疏漏和论断的偏颇,不如换一个角度,耐心细致地体察一下以我们的文学史为对象和媒介的当代西方学人的中国观和中国故事逻辑。

《无悔》,陈明忠著,李娜整理编辑,北京三联书店2016年4月出版

一本读来痛快的书,写的不一定是快乐的事。满本净写些自己如何快乐、如何得意的书,往往倒免不了适得其反,惹读者生厌。《无悔》是一本直述一个人真实经历的大半生痛苦的书,但从第一页到最后一页,它都贯穿着一种质朴而又庄严、宽广而又细腻、坚韧而又温厚、执著而又通透的令人感到痛快淋漓的精气神。这是用智慧融化了艰难苦恨、用叙述照亮了世间幽暗的生命之书。依书中序言作者吕正惠介绍,《无悔》一书来之不易。遭逢过台湾白色恐怖时期严酷政治迫害的一代劫后余生的幸存者,多不愿意回忆过去,更排斥写回忆录。日本殖民时期出身于高雄一个大地主家庭的陈明忠,读高中时萌生反日思想和阶级压迫意识,18岁时亲历“二二八”事件、参加台共在台中地区组织的武装斗争,并加入共产党,不久被捕,整个1950年代入狱10年,之后谋职企业界,以业务实绩升任高管,因利用赴日出公差之机搜购祖国大陆等方面社会主义图书资料,回台大量复印传播,于1976年再次被捕,备受酷刑,始终不屈,坚持掩护大量左翼同志,经十余年羁押,在各方援救下,终于在1987年“解严”前夕,因病保释。出狱后,陈明忠在政治势力多元崛起的台湾社会发展的新时代,投身反独促统、推进左翼力量团结的活动,参加组织夏潮联合会、中国统一联盟等左翼统派团体。根据陈明忠的口述录音整理出的这本回忆录《无悔》,不但是台湾老一辈左派知识分子的生命之书,也是他们面对祖国年轻一代读者的心灵告白和历史见证之书。对于有志专事研究或传述台湾以至整个东亚左翼政治和文化运动历史的读者,书中诸多身临其境的史实忆述和亲逢其事的人际往来,更有勘定通行说法、考辨历史本相的宝贵实证价值。

《福柯的最后一课》,[法]乔弗鲁瓦·德·拉加斯纳里著,潘培庆译,重庆大学出版社2016年4月出版

一顶“后现代”或“解构”的帽子,把1990年代开始在中国学界文坛的一角暴热起来的福柯,遮蔽得几乎完全失去了他在欧洲社会思想场景中的原样。这本中译版只有八万多字的小书,以四两拨千斤的巧劲儿,有力地掀掉了一顶在作者看来纯属是硬扣和错扣在福柯头上、并且还戴歪了的帽子——左派的叛徒。尽管在中国的理论语境中,并没有多少人用“左派”的标签来认定福柯,但这本为福柯思想正名的小书,对我们还是一样有启发意义。因为这本小书聚焦解读的所谓“福柯的最后一课”——《生物政治的诞生:在法兰西学院的讲课(1978-1979)》,涉及的是迄今为止不但没有解决、而且可能表现得更加突出的一个现实问题:如何看待和理解二战后在西方国家日益起到思想价值支点和社会发展主轴作用的新自由主义?抛开书中比比皆是的许多八面出锋、横推竖扫的犀利辩难和片面而不失深刻的归因批判,用书中概括的一段马克思《哥达纲领批判》的核心观点,恰好可以说明这本小书思辨方法上的闪光之处:对于资产阶级和资本主义的真正批判,不是把它设定在绝对反动的地位上,予以对抗性的否定,那样做就等于是在“用前资本主义来批判资本主义”,而是应该在历史进程中把握它们的“肯定性”,从它们所创造和许愿创造的方向上去破除阻碍,进而激活、更新实现理想的机制和力量。

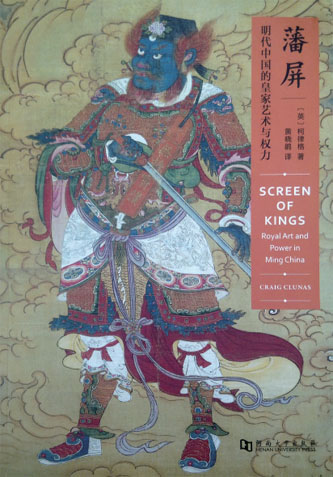

《藩屏:明代中国的皇家艺术与权力》,[英]柯律格著,黄晓娟译,河南大学出版社2016年5月出版

牛津大学东方研究院艺术史教授柯律格所著的《藩屏》,一方面,读起来更像一部历史题材的社会学著作,充满故事性的叙述和田野调查式的见闻实录及解读细节的思考感触;另一方面,有很多内容又分明延伸到了一般由通史或专门的政治史记述、阐释的权力运行、行政体制和统治方式等领域。但合观全书,一边是对物态的历史遗存的探访描摹,一边是对制度形态的权力关系的梳理追究,衍生其间的特定时代的艺术和文化形态,其实并未被湮没,反而在隐现起落的明暗曲折中,展露出了愈加完整的来龙去脉和畸变分合。而在书中辐射、牵连出这重重纠结的社会与政治、权力与艺术的层叠关系的焦点——明代“藩屏”,也即被设想和预期为能在全国各地拱卫着皇权、同时也疏散皇族内部裂变潜能的封土而居的皇族宗亲,以及他们的领地,则成了滋生和支持某些特殊艺术样式的特殊土壤。从致谢辞中可知,作者2009年春在山西太原和湖北钟祥的一次短期旅行,促发了全书的写作。书中参考的资料除了部分方志、碑刻印本,大多为中国学者近年的论文。但凭着对西方中国史研究前沿的新视角、新方法和新表达形式的运用,这本书显然获得了远超过它所参考和利用的各种资料文献的敏锐洞察力。被剥夺了政权和军权分享机会的明代“藩屏”一族的艺术生产力、艺术趣味和艺术创造,以及相关的礼仪效应和文化权力效应,由此得到了别开生面的揭示。