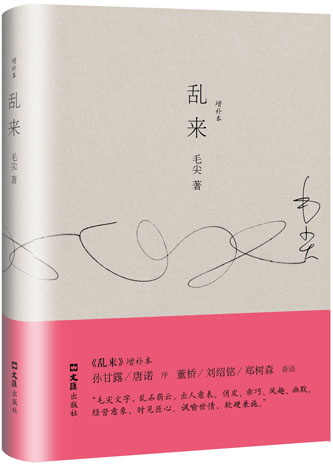

《乱来》

书名: 乱来 (增补本。随笔书写鬼一样飘忽不定的当下)

作者:毛尖

出版社:文汇出版社

出版时间:2016年8月

书号:ISBN 978-7-5496-1744-9

定价:42元

推荐语:

天下文章分两款:一款没有灯,一款点了灯,书海黢黑,星火寥落,幸亏有毛尖,篇篇文字都亮堂,亮着小资产阶级的赖皮也亮着小无产阶级的牛皮,连张爱玲怕也要探头张看,悄然惊才。

──董桥

MJ(毛尖)文如其名,尖锐非常,但绝不乱来。

──郑树森

毛尖文字,乱石崩云,出人意表。俏皮、乖巧、风趣、幽默。经营意象,时见匠心。讽喻世情,软硬兼施。

──刘绍铭

她有着多余出来而且还多出不少的见识与勇气,比学者勇敢而且有鉴别力,比作家深刻而且讲理,随笔书写鬼一样飘忽不定的当下。

──唐诺

内容梗概:

这本《乱来》所涉及的事物要黑白分明得多,也可笑得多;不是因为分明而可笑,而是因为太过分明而可笑。而那些最可笑的人物,多半都由她的朋友出演,这可以视为爱电影的衍生物,朋友们借此获得了比现实生活更加戏剧性的人生,他们甚至希望自己就有过那样电影式的遭遇,以此和这个绚烂的时代保持平衡。

──孙甘露

作者简介:

毛尖,浙江宁波人,华东师范大学教授,著有《非常罪 非常美》《例外》《有一只老虎在浴室》《永远和三秒半》等。

七年(再版后记)

距离《乱来》第一版出来已经整整七年。据说人的细胞平均七年完成整体的新陈代谢,七年之痒于是成了不以爱情意志为转移的物质事实,玛丽莲•梦露站在地铁通风口,你爱她或者不爱她,都是人性。

从《旧约•创世记》开始,“七年”就是人间魔法。雅各看到拉结,立马爱上了她,为了同她结婚,甘愿为她父亲牧羊七年。但是婚礼的夜晚,却是拉结的姐姐进了洞房。为了拉结,雅各只好继续放牧七年。左七年右七年,瑞士作家彼得•施塔姆写了《七年》,似乎跟《创世记》的七年作了对话。不过,我更喜欢的是英国BBC做的纪录片《七年》。1964年,这部纪录片采访了英国十四个不同阶层的七岁孩子,此后每隔七年,导演都会重新采访当年的十四个主人公。14岁。21岁。28岁。35岁。42岁。49岁。56岁。从儿童到老年,穷人家孩子小时候的愿望是跟亲生父亲见个面或者不被父亲打,富人家的孩子准备进牛津成为牛人,他们大半各自实现愿望,七年又七年,穷人还在发福,富人依然美貌。

不过,阶级批判没有削弱纪录片的诗意和幽默,如果这就是生活,“那么让我成为没有错过其中任何一部分的人”。这句话,也概括了亨利•詹姆斯小说《一位女士的画像》中主人公的生活态度,伊莎贝尔嫁错了人,但是,当生活向她提供再一次的可能时,她却选择回到过去的生活,去承担自己的选择。

当朱耀华老师来跟我说,他打算重印《乱来》,莫名其妙我想到了詹姆斯的这部小说。我把朱老师看成伊莎贝尔了,他明明可以有更好的作者更大的印数,但是他选择重印《乱来》。这事情,读者朋友们,如果你看不懂,我也一样为朱老师捏把汗。不过,我侥幸地想,谁知道呢,也许过去能重新发芽,就像伊莎贝尔的回程也不是没有人支持。

小书的印刻版,蒙初安民先生力邀,唐诺先生曾经赐序,此次再版,一并收入。感谢初安民先生感谢唐诺先生。

七年前,因为有孙甘露老师的序,《乱来》才敢出门。孙老师的鼓励,会一直铭记。

感谢生活。感谢七年以后还愿意支持我的读者。

2016年6月11日

印刻版 序

聪明如毛尖──

唐诺

毛尖非常聪明,眼睛有神有焦点而且相当准确,捕捉得到真的东西;她的表述能力也强,口语和文字的速度都很快,难能的是她的快速并不是那种整块搬来、抽离实人实事实物的自动化概念语言,她进得了也敢于进去紊乱难有结论的碎片般实体世界,肯让自己时时处于某种悬空的很不舒服状态,这使她不像个学院中人(抱歉,我对学院中人有些经验性的偏见)。她有着多余出来而且还多出不少的见识与勇气,比学者勇敢而且有鉴别力,比作家深刻而且讲理。她的书写有清楚的发现、认识、解释企图,不是为着安置自己,随笔书写鬼一样飘忽不定的当下,海峡两岸三地很少人比她好。

然而我几次见毛尖本人却是另一种完全不同的光景,大概是因为在场所有人都远比她年长而且豁达吧,毛尖反而会不断显露出木讷笨拙,一整个晚上成为朋友善意调笑的标的,如水流中不断被冲刷的一方石头。这景观其实我太熟了,坐我一旁的朱天心更是,只因为数十年如一日朱天心正是这样在众人笑话晏晏中最显木讷笨拙的那一个,在没必要认真时依然那么认真,以至于其他人总寓教于乐的担心她天真,不免在险恶的世界吃亏上当(偶尔玩笑开到最后还会真气起来,妈的冥顽不灵)──这种挥之不去的严肃,我以为,之所以无法收放自如正因为人的某种信念,或平实来说,来自于你还有真心想相信的东西,成为你必须时时携带、某个既沉重又困惑的生命独特负担,你永远处在防御的极不利位置。格雷安•葛林说这样的困境当然是自找的,是好人的炼狱,只有为数不多的人才这样。

我喜欢事事认真的毛尖,但我更加喜欢期待被说服的毛尖,尽管要说服她并不容易。

舒适的姿态不能这样,放空放松才能让身体柔软,和四周的地形地物嵌合,压力和受力面积大小成反比。我记忆里最舒服的一幕来自东尼•席勒曼的小说《说话的神》,书中的年轻警员吉米•契缉凶夜宿野地,他把沙子弄成和自己身体完全一致的柔软曲线,铺条毯子躺下去,面向着他纳瓦荷族先人的满天神话星斗(银河是亿亿万个灵魂走过的光之脚印集合而成),如史蒂文生的《安魂曲》:“在广阔的星空下面/挖座坟墓让我安眠/我乐于生也乐于死/我的死是出于自愿。”

台北与上海,尽管时间稍有参差,但我们一样处于昆德拉所说时间高速压缩的历史时刻,过往人类用了两百年才堪堪吸纳住承受住的变异,我们只能有二十年甚或更短。对书写者而言,真正的大麻烦还不在于来得快,而是去得快,很多东西既来不及更不堪多看一眼,其中最容易感伤是人的部分,不管你难忘的是恋爱、亲情、友谊或是那种情热少年岁月走下来的望道同谋,连同那几位你一路靠他校正步伐、以为不可能坏去的前辈高人,以至于你连记忆都难免污损非常狼狈(你当时怎么会看重、推介这样货色的人?)。书写当下,尤其第一时间就写,人身也许比过往安全,但思维层面的风险却一路加大,如果你是那种在意是非对错、对自己言语乃至于想法有负责任习惯的人那更糟糕,因此,保持不相信是较好的策略,尽量别用肯定句,别承诺,正面的好话小心不要超过品味的界线,返景入深林,明月来相照,“境界”不仅美好,还是橡皮般最好的时间绝缘体,保护你不受时间的侵害。是的,因信称义的时代大约是不会再回来了,我有理由多疑,我看见我相信我记得已成为全世界最困难的一件事。

但我们,最起码我个人,总对书写一事有更精致的期待,除了不得已必须扮演轰轰作响的推土机,书写者的劳动身姿应该更像个捡拾者、分辨者以及保存者不是吗?

自将磨洗认前期,同样快笔写当下、写每个人都有的他家门口那条巷子,毛尖远比我在台北看的一干人等写得好,一部分可能因为上海自身的缘故,这座苏醒中或正做着什么梦的大城就是有着更丰饶的历史身世和遗留对象,也泼洒得更开(你看过有人当街叫卖窃听器的吗?)。但我仍不以为这是真正关键所在,否则你如何解释小说的书写成果,台北至今仍远远比上海深刻、柔软而且英勇。关键在于书写者,我宁可相信,毛尖的丰饶是因为她把自己置放于一个比较困难的时间位置上,她不甜美的躲入过去,也不傲慢的躲入现在,在这样两种(或者更多)明显无从和解的时间力量拉扯之中,如果有幸不车裂不发疯,练身体一样,书写便有机会变得强壮、元气淋漓而且生动。困难,在书写里一直充满意义。

我便是在这里,认出了毛尖跟我算“同一代人”,有着很相似的某种时间身份──就历史的巨大灾难而言,我们恰恰好是“下一代人”,我们听说的远比身受的多,惟时间以较逼真较直击的面貌显现给我们,我们也还来得及看到人的多种形态尤其更无私更刚强更困惑更伤痕累累等几近人性承受极限的样子,我们于是知道眼前这豁然打开的一切绝不理所当然。毛尖文章里有着一个又一个这样的先人和长者,在讲理的可能范围内,她会收起所有的锋芒,柔和到仿佛回转自己求学启蒙年岁那样传述他们询问他们,把自我限缩到最小。我相信毛尖知道自己在某些识见上已可以越过他们,但这究竟是我一己的不懈之力还是占了他们便宜呢?如此“下一代人”的鲜明记忆和情感会是很沉重的道德负咎,尤其在是非善恶的争辩时刻。但我仍冷血的相信毛尖这样的委曲是对的是好的,来日方长,陌上花开,是非善恶的鉴别必须当下进行但不必一个晚上就完成,它本来就应该是迟滞的、耐心的、周旋的,反复于个体和整体之间有着难以穷尽还难以言喻的丰硕层次。再没有比用三分钟讲完对错更容易的事了,永远站时代的正确面、永远讲不会错的话,我们要这样乏味的人干什么?沙特便是这样状似豪勇其实懦怯无比,硬是把自己从一个极丰富的人变成一个最乏味的人。

现实世界好像有一种完全的成功和失败,社会主义资本主义、芝加哥学派凯恩斯学派,过往我们用成王败寇来说,其实更像今天的流行换季概念。但我们知道,人类思维的成果从没这样戏剧性的全成全败,半点类似的错觉都没有,书写者的工作也不如此进行──葛林在《喜剧演员》书中让主人翁布朗最终成为一个殡葬业者,在这场流血革命后的废墟堆负责收尸体。我们会在现实失败一方的角落里,在不正确一方的角落里,尤其在被淘汰被废弃被讪笑的角落里,看到一些最好的书写者,像托克维尔像屠格涅夫像波赫士,他们深情款款的弯身工作,正因为玉石俱焚,才更需要有人去捡拾回来去分辨去存留。

2010年4月

世事纷扰,《乱来》出增补本

甫跃辉

日前,文汇出版社推出毛尖《乱来》增补本,在老版本的基础上,增加了五篇新作。“距离《乱来》第一版出来已经整整七年”,七年光阴,一百来篇千字文,读来仍然生鲜活泼,所写的那些人那些事,似乎就在此时此刻呼吸着发生着。不禁让人心中恍惚,是毛尖的文字太保值,还是太阳底下并无新事,正如毛尖本人所说,“也许过去能重新发芽,就像伊莎贝尔的回程也不是没有人支持。”

名为乱来,实则有序:这是一个文化文学文人的世界,也是一个凡尘凡俗凡夫的世界,高大上和下里巴,你方唱罢我登场,而搭造舞台的是毛尖的一支笔。

套用毛尖书里的一句话,“读者大人,关于毛尖,不用我再这里词不达意地介绍了吧。”毛尖读者众多,众多读者对他的印象高度一致:聪明、率性、有趣、通达、幽默……还有好多形容词可以在此列队出场。所有这些词勾勒出来的毛尖,有时却又呈现出另一面相:“规规矩矩”,或者如唐诺在序言里说的见到她本人的印象,“会不断显露出木讷笨拙”。毛尖的丰富和可贵就在这儿,她并非一味呈现自己的聪明、率性、有趣、通达、幽默……相反,她并不掩饰自己的“木讷笨拙”。这给予了她很好的看取世间万象的视角,不管是看一本书,看一部电影,还是看一件事看一个人。她像那个道出皇帝没穿衣服的小孩儿,面对我们习焉不察的事情,跳出来说:看,事情是这样的!

譬如,《没花头》里,毛尖明知道“看到这样的政策出台,嗷嗷乱叫就不叫中国人了”,明知道“老百姓对这种政策的接纳能力”,就连十三岁的小孩都能欣然接受,可她还是忍不住要发一番议论,且自嘲当个大学教师“没花头”;再如,《消暑》一篇,毛尖从“留洋的”视角看中国,哪儿都是咄咄怪事,“留洋的”吓走了,比惨大赛完胜了,这大概算是“带泪的欢笑”吧?而事实上,那个“留洋的”和毛尖何其相似?所不同的是,毛尖没法一走了之。

毛尖的意义,本不该局限在封底的荐语“小资产阶级”或“小无产阶级”的,或“俏皮、乖巧、风趣、幽默”等光亮的字眼下。

阅读毛尖这些短文,我们可以说身心都是舒服的,似乎并不需要花多大力气,但慢慢的,我们会发现,我们看清了一些平时没看清的,目力所及,是一个“乱来”的世界,因为“乱”,正需我们去寻出一条路来。