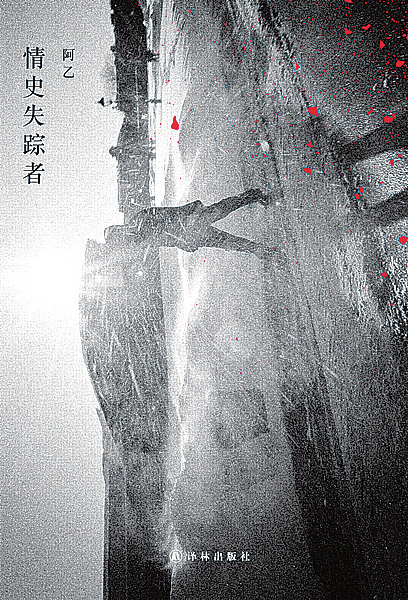

永生与占有

阿乙小说集《情史失踪者》中的小说《虫蛀的外乡人》是一篇关于占有的小说,而占有在其中频繁地以行动的方式表现出来——这也是阿乙作品的一个特质:对于行动叙事的迷恋。在他笔下永远都是被行动取代的人。小说的主人公仿佛并不是作家虚构的人物,而是真实的行动。行动身兼人格以外,更是作为境遇的形式,一种独特的讲述结构,从而来复活其所讲述的内容。这样写,端的保障了叙事的真实。作者的消隐要比作者的在场更具张力,消隐即是在场,而且是意志的在场,但后一个在场——纯粹的公开与暴露——以现代眼光看反倒显得热闹和多余。因此,行动作为一种讲述结构,便意味着行动的人消隐在他的行动之中,并且将读者抛入行动的漩涡。

这篇小说主要写的是一个村庄的行动,它们反复地以集体的形态出现,例如:装备齐全地前去捕获老贼的荒唐,四占推算老贼经受的群集施暴形式的残忍,老贼记忆里人类集体在山顶跪拜祈化石头的决心,四五个青年将姑爹抬起来又扔到四五米外泥塘中的激愤,以及知悉老贼逃掉后村民冲冠狂怒转瞬又号啕大哭的癫狂。与其说是村民在行动中复活了,不如更进一步地认为,我们在凝望他们行动的同时,视觉的屏幕突然被打上了加粗的黑体字:彻头彻尾的愚昧。这就是行动结构的效力。

文中还有一种行动:沉默与补救。沉默的姑爹:前来探查详情,在河边驻足,回想当日的寂静与寂静之后的灾难,又看到河面的异景,一边走膝盖一边打软。不错,姑爹也说了一些话,但分明是不安的不由自主,何况在前一类行动的人声鼎沸中也只能算是喑哑无语。在他放走老贼之后,姑爹又向村民复述了一通老贼的原话,搁往日大概只能激起一阵哄笑,现在更不啻朝人群浇了一桶汽油。除了沉默的本义外,沉默也作为一种结构,而这正是情境伏笔的意图:人的沉默,天气的沉默,灾难降临前的沉默。

谁是外乡人——永生之人。但永生之人首先是占有之人。永生是他们的癫狂肖像,是他们心灵最后梦想占有的东西。

四占在与红梅的对话中有这么一句:从根本上看,大家都得到了不是吗?得到再也无法结束的日子。这是一次惠及每个人的分成。其实我们也是在读过之后才听到了弦外之音:这些村民不仅从生命的无限延长上得到分红,连食物也不可穷尽。鱼类不正是象征着人类吗?这就是《虫蛀的外乡人》里那几处反复交织而最终重叠在一起的意象:在河里比肩接踵的捞鱼人,在河道里疯狂繁衍的生物。“傍晚的气息分外潮湿,浑浊,姑爹快要走到小港尽头时,被水流中拥挤的鱼群惊呆了。全部是尺把长的鱼类那漆黑的脊背……到处是繁衍过剩的气息。原先自有节奏,唱唱停停的虫鸣声,如今密集得针插不进,水泼不进。”

人们在捕捞的恣意中并未察觉的是,他们也注定被捕捞上岸,无论祖堂内的那个人是否逃走。这个事实过于痛心地被遗忘掉了,即最后的收割者总归在最后的时刻将他们一茬一茬地收割完毕,绝无例外。在西方文化的象征里收割的工具是镰刀,在东方则是老贼那弯曲、尖锐、坚硬似鹰喙的长指甲。尤为啼笑皆非的是,这枚指甲还被四占放入盒子里,连同豪猪刺、远方的鹦鹉螺等稀见之物一同收藏起来。

普鲁斯特在《追忆似水年华》最后一卷《重现的时光》中讲过一个故事:每天晚上,这些人钻到地窖里去,不是为了从里面拿出一瓶穆通·罗特希尔德或圣泰米利昂陈酒,而是为了把他们最珍贵的东西和他们自己一起藏起来,就像赫拉克勒诺姆的那些神甫,在搬走神器时突然死去。占有本身就是一个致命的悖论。一方面,人们只爱那些他们尚未拥有的东西,另一方面,这样的物品绝非适可而止的一件,而是一件一件又一件,朝着他们梦想组成的那个系列奔去。可是这个系列又注定无法像圆圈那样通过定格在最后一件物品以自行闭合。这就好比是占有一边做着圆周运动,一边延伸着欲望之心不断扩张的直径,以致到最后主体的目光化作一条直线:直线导致主体的死亡。

犹如圆形代表着一种稳定和安全,直线则是危险的。我觉得正是这一点,而非其他因素,才为普鲁斯特昭示了那个他最后给出的结论:对物的依恋总是给占有者带来死亡。这一点在这篇小说里也再清楚不过,甚至连开篇“自此三年无鱼”已然可被视作一个预言,晦暗地隐没在叙事里支配着故事的运转。