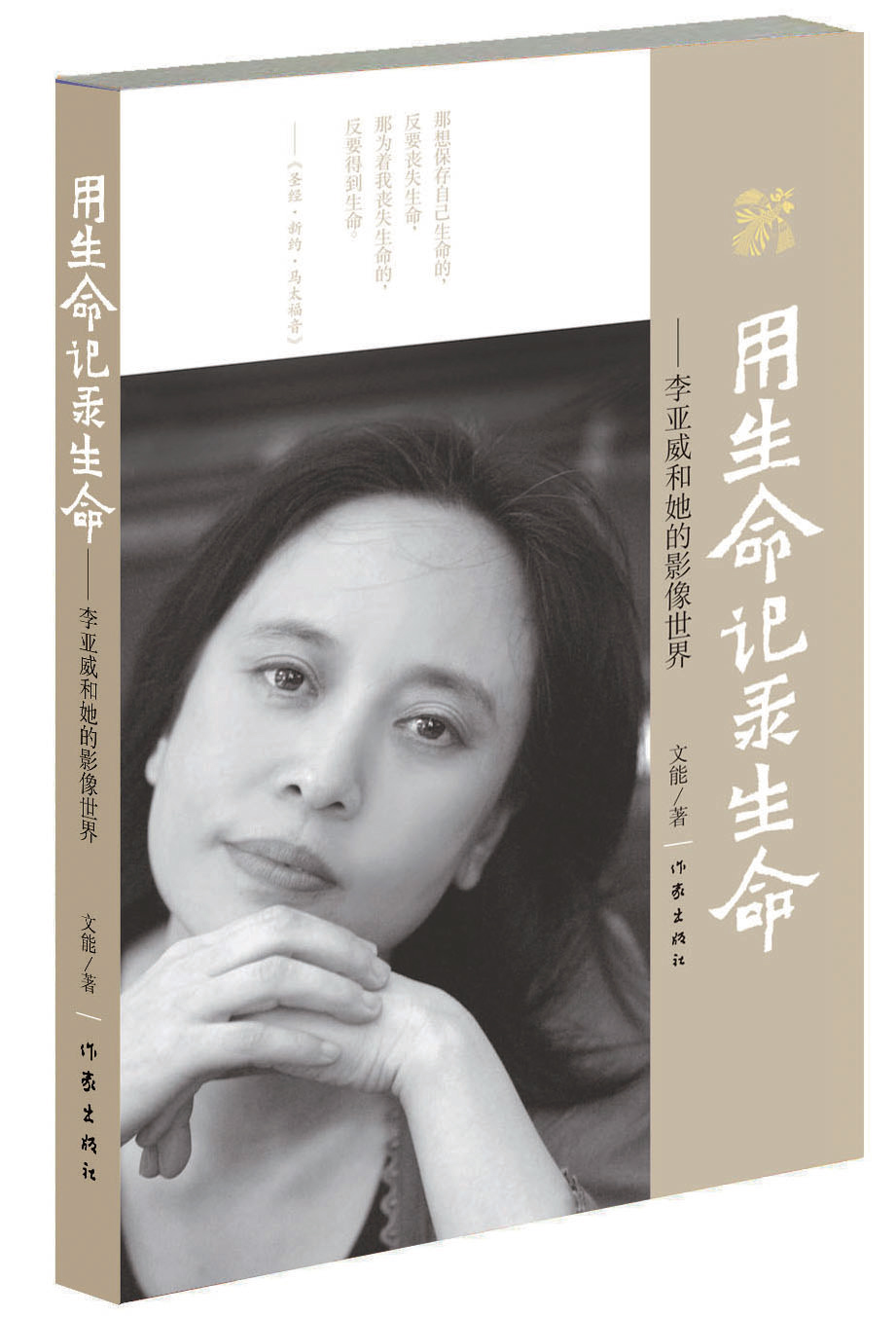

文能《用生命记录生命》:为生命 为艺术

对于李亚威,我过去并不熟悉,读《用生命记录生命》,是一个对李亚威从不熟悉到熟悉,从不很信服到信服的过程,这当然有赖于文能的文笔。一个作家写出20多万字,传达了关于一个人物的信息,营造出一个人物的完整形象,使读者对这个形象产生真实的敬佩之情,并不很容易,是一种很复杂的文学过程。

我们是在一定语境下读作品的,语境受到具体社会环境的影响,这就使今天理解好人比理解恶人更难。柳青写《创业史》时,为写梁生宝绞尽脑汁,反反复复地问,梁生宝的动机是什么,能否让人信服,要反反复复修改。文能写李亚威,是写入了李亚威动机和性格的深层的,她与常人的不同,在于她是个顽强的理想主义者,天生是个爱做梦也爱折腾的人,其理想又聚焦于艺术的理想,就是她所说的,“当钱和艺术放在一块的时候,我肯定先选择艺术。我对艺术崇敬到可以用生命来换”,这就建立起人们对主人公的理解。李亚威这样的知识分子从晚清一直到20世纪80年代都不乏其人,近几十年里比较少了,但还是有,正因为有,就特别值得写,所以文能的工作是颇有意义的。

文能写得有详有略,把主要笔力用于写李亚威在楚雄的经历,这段经历也确实突出地展示了李亚威的人格本色。她在楚雄被彝族的传统文化迷住了,当地也有意请她拍个纪录片反映楚雄,这里面有很长篇幅的描述。女宣传部长李怡一开始对她进行试探,李亚威随口答应,以后李怡开始领她四处参观,李亚威以为这事情已经定了,其实没定:她在考察楚雄,楚雄也在考察她,因为楚雄手里只有80万元,以前还被文化单位骗走过几十万,所以对她是很谨慎的。而她很单纯,就是爱上了这里的艺术富矿,想用艺术将艺术保存下来。楚雄一直在担心钱打水漂,而她根本没考虑过钱。事情敲定时,她没要报酬,拍摄中还不断往里垫钱,最后自己存折里取的就剩10元钱了,至此楚雄也终于明白了她的为人。合作中,双方仍存在严重矛盾:李亚威拍片子是为了艺术,楚雄拍片子是为了宣传。所以,她拍民族风情,拍旧房子、拍火塘边做饭、剁猪食、自制酱油这些东西时,楚雄方面是大有人反对的,楚雄更想拍光鲜亮丽的场景,这情形和伊文思当年来中国遇到的情况相似,但李亚威在艺术上绝不让步,引起多次冲突。故事的结局以楚雄一方的服气告终,因为李亚威重艺术轻宣传的做法反而为楚雄带来更大的宣传效果。这一段书写是全书的精华,并且富于戏剧性,为想象力所难以抵达,对人物形象的塑造和建立读者的信任产生了关键作用。

文能的另一种成功,来源于对生活细节的重视、采撷和运用,它们最有效地实现了主人公多方面性格的刻画。如作者写李亚威在山寨拍摄,见到一个八九岁的小女孩没衣服穿,心疼得当夜睡不着,爬起来用自己的背心给女孩改了一件衣服;写她在报上闻知有条流浪母狗被保安残忍打死,心疼不已,竟专门找到事发地,将遗留的两只小狗收养起来等等,看似与作品主旨无关,却都写出了李亚威的心地善良。实际上,李亚威的“用生命记录生命”,也不是仅仅“拎着自己的命在拍片”,更是站在关怀生命的立场上张扬生命。在另一处,作者写李亚威参加采访团初到楚雄,接待方送给每人一套介绍画册,临走时,李亚威把画册退还给当地,说太沉拿不动了——这一笔非同小可,凸显了主人公的诚实和坦白,因为此种情况下普通客人都会将画册悄悄留在旅馆。但文能很清楚,没有一些可靠的细节,作品是难以真正立起来的。

当然,作品也有不圆满之处,如卷2部分,在文体风格上与前面部分不太统一,如能将内容化进前面部分,会使人感觉更舒服一些。但总的看来,文能还是能文的。