拗救其然:两类、三式、六则、一逆

拗救是格律诗(包括律诗绝句,以下简称“律绝”)创作中常见的一种现象,或者更具体地说,是在律绝创作中,在遵守基本格律、特别是遵守基本平仄规则的基础上,按照声律美学意义上的最小代价(或最小损伤)原则,对相关句子中部分字位的平仄属性进行联动调整,以“拗”救“拗”(拗者,平仄属性异常之变也),从而加大律绝创作自由度的做法。显然,这一做法及其规则是对律绝基本格律规范有益而重要的补充。彻知并娴熟地运用拗救规则,实为诗家基本功,喜诗者不可不察也。

拗救有其然,也有其所以然。笔者曾于今年年初在《作家报》上发表过题为《律绝拗救:然及所以然》的文章[1](以下简称“前文”;顺便提及,反映后续研究进展的相关文章亦已投出,待发表[2]),有兴趣者或可一阅,笔者恭期雅正。

详解拗救之所以然,一如笔者在前文中所为,着实要大费一番笔墨;但若只论其然,则相对容易些。此文拟结合近期研究进展而专“嚼”其然。所为者,进一步梳其条理,补其未尽,求其精准,以收“好记易学”、“彻知其然”乃至“融会贯通”之效。但愿初学者可藉此入门;久为诗者,或亦可由此得些新悟。

以上是为序。

在具体陈述“拗救其然”之前,还须作两点说明及一个约定。

第一点说明:下文中将只论五言,不论七言。这是因为,拗救之规,五言通则七言通。实际上,所有的七言句都是在五言句的前面添加平仄属性为“○平平”或“○仄仄”的两个字而成。符号“○平”表示当平可仄,符号“○仄”表示当仄可平。统而言之,这两个符号都表示可平可仄。也就是说,上述新添两字中的第一字,其平仄属性可以随意选取,不受任何限制;至于新添两字中的第二字,因其处于句中第一个“双音顿”节奏单元的节奏点上,担负着引导全句“平起”或“仄起”的“重大使命”,故其情形正好相反,其平仄属性须严守格律规定,当平即平,当仄即仄,不得改动。故而新添两字均不涉拗救。或者说,七言句之拗救只与后五字有关,其拗救情形及规则全同于五言句的拗救情形及规则。

第二点说明:律绝以平韵为常见,故本文限论平韵,不论仄韵。仄韵律绝句的拗救规则可参照平韵律绝句的拗救规则逐一推知。

所谓“一个约定”是指有关五言律绝句中诸字位称谓的约定。本文拟沿用笔者在前文中给出的约定,即将句中第一至第五个字位依次叫做首位、起位、转位、承位和落位。作此约定的意义在于明确诸字位的声律学特征并简化文意之表述。

至此,铺陈之言毕,遂可入论正题。一如文题所点,笔者将“拗救其然”归纳为“两类、三式、六则、一逆”,权容下文渐次述之。

1. 两类

律绝句可依其是否包含韵脚而分为韵句和非韵句两类。两类句子均涉拗救,但以非韵句涉拗救的情形居多,韵句涉拗救者则不过一例而已(详见下文)。

2. 三式

五言律绝句共有四种实用基本句式。其中,两种为韵句句式,即平落单尾式“平平仄仄平”和平落双尾式“○仄仄仄平平”;另两种为非韵句句式,即仄落单尾式“○仄仄平平仄”和仄落双尾式“○平平平仄仄”。其中,第二种韵句句式,即平落双尾式,不涉拗救;其余三种句式则均涉拗救,是谓“涉拗三式”。为便于熟记,特将该三式依下文陈述顺序列示强调如下:

韵句句式(平落单尾式):“平平仄仄平”;

非韵句句式(仄落双尾式):“○平平平仄仄”;

非韵句句式(仄落单尾式):“○仄仄平平仄”。

3. 六则

上述“涉拗三式”共对应着六种不同的拗救情形,或曰拗救关系,是谓“拗救六则”。

其中,只有一则与韵句句式“平平仄仄平”(平落单尾式)相关;另外五则则都是与非韵句句式相关的(有两则与仄落双尾式“○平平平仄仄”相关,有三则与仄落单尾式“○仄仄平平仄”相关)。

以下依次就这些拗救关系加以陈述:

3-1. “韵句•平落单尾式”之拗救关系(拗救第一则)

与该句式(即“平平仄仄平”)相关的拗救情形为“孤平”拗救。按照格律要求,不出拗时,句中首位的平仄属性必为平声。若将其属性变为仄声,即将句式变为“仄平仄仄平”,就打破了由首位和起位构成的双音顿连平结构,遂令起位陷孤平。此即孤平之拗,是为大忌,必须救。施救的方法是将该句转位的平仄属性改为平声,以补齐破损的双音顿连平结构,即令该句变为“仄平平仄平”,也就是用转位之拗救首位之拗。显然,在这里,出拗字位的平仄属性变化恰好和施救字位的平仄属性变化反相(前者平变仄,失一平;后者仄变平,补一平)。其实,这也正是所有拗救情形都必须遵守的一条基本规则,不合此规则,拗救关系便无从成立。为了叙述方便,不妨将出拗字位叫做拗点,而将施救字位叫做救点(下同)。在此情形中,拗点为首位,救点为同句转位,故此处所论之拗救模式属本句自救。

为好说好记,不妨将此则拗救关系称作“单尾韵句孤平自救”。以下每谈到一则新的拗救关系,均会给出一个尽可能适当而简短的名称。

补充说明一点:在平落单尾式韵句中,只有首位和转位两个字位是可拗的;而若将首位除外,则只余转位一个字位可拗。故而此处选转位作救点之理明矣。

3-2. “非韵句•仄落双尾式”之拗救关系

与该句式(即“○平平平仄仄”)相关的两种拗救情形如下:

(1)转承谐拗自救(拗救第二则)

在非韵句中,可拗者,有且只有两个字位,即转位和承位,而且承位之拗重于转位之拗。有鉴于此,该句式可以有两种不同的出拗情形(严谨地,应称其为“子情形”,以下即作此称),一种是转位出拗,另一种是承位出拗;而且,对后者施救的必要性应大于对前者施救的必要性。

若承位出拗,即令承位由仄变平而成拗点,该句式遂变为“○平平平平仄”。这是一个具有一定“危险性”的拗句句式——因其首位可平可仄,该句式的实际平仄结构既有可能是“平平平平仄”,也有可能是“仄平平平仄”。当其为前者时,出现“四平首”(句中最前面四个字位的平仄属性均为平声)。笔者的研究表明,“四平首”和“三平尾”(句中最后三个字位的平仄属性均为平声)一样,都应该是律绝之顶级大忌。这样的拗变是应该被严格禁止的,除非在对此拗变施救的过程中恰好能够有效地改变当下这种犯忌的句式结构。故而,我们寄希望于本句自救,即选用本句中的某字位为救点,以求“消忌”。根据前面陈述过的道理,这样的字位只能是转位。故而直令转位的平仄属性由平变仄(与承位之变反相),上述句式遂变为“○平平仄平仄”,“四平首”不复存在,“消忌”之愿得偿。然而,即便如此,我们尚不能为这一拗救关系的建立“画上句号”,因为新的问题又出现了——当句式“○平平仄平仄”的首位为仄声时,该句式的确切形式为“仄平仄平仄”。这是一个平仄“一字一换”、没有任何连平或连仄结构的句式(笔者建议称其为“颤式平仄句”),从声律美学的角度来看,也属严禁之列。因此,我们必须放弃或规避这一选项,具体的做法是将句式“○平平仄平仄”的首位固定为平声,使之变为“平平仄平仄”。这样做了之后,所论拗救才算是真正完成了。

若转位出拗,即令转位由平变仄而成拗点,该句式遂变为“○平平仄仄仄”。根据上述“承位之拗重于转位之拗”之说,转位之拗本身似非为大碍。但是,在这里,较为严重的问题是,伴随着转位之拗,句中出现了三仄尾(句中最后三个字的平仄属性均为仄声。同理可定义四仄尾、四仄首等)。如所周知,三仄尾当忌或不忌是一个至今仍存在争议的问题。关于这个问题,拟在下面另作讨论。在此,我们姑且从“最坏”处着想,即认同三仄尾须忌,并设法对其进行处置——我们寄希望于某种拗救方式可消此忌。最容易想到的自然是与上面承位出拗时类似的本句自救方式,只不过现在要选择的救点变成了本句承位。施救的结果则和前面“承位拗、转位救”的结果完全一样,即施救后的最终句式变为“平平仄平仄”,三仄尾消失,拗救告毕。其实,这也是此“子情形”唯一可能的施救方式了,因为另句相救将遭遇三平尾之忌,详情恕不于此赘述。

综上所述,“承位拗、转位救”和“转位拗、承位救”这两种“子情形”,从最后得出的结果来看毫无二致,无非是将原句中转位和承位的平仄属性互易而已,硬要在如此谐和共济、唇齿相依的转位和承位之中,分出“孰拗孰救”几乎没有任何意义。因此,完全可以将这两种“子情形”合起来,总体上看作一种情形。

此则“总体情形”意义上的拗救关系可称作“双尾非韵句转承谐拗自救”。

补充说明一点,我们在上面讨论“转位拗、承位救”的问题时是“从‘最坏’处着想”的。若不是这样,非韵句转位之拗就算不上是“足斤足两”、完全合格的“拗”了,故而诗律中有一词,叫“半拗”,亦即可救、可不救之拗。实际上,上面给出的救法已覆盖了本无须救,却只因“救之亦可”而不妨救之的半拗之救。下面,我们就来进一步讨论这一出现在双尾非韵句中的半拗问题。

(2)半拗不救(拗救第三则)

实际上,有关双尾非韵句句式“○平平平仄仄”中半拗问题的讨论,重点涉及的是由转位出拗带来的三仄尾问题。

笔者的研究表明,一味坚持三仄尾须忌和一味坚持三仄尾不须忌都是片面的。正确的结论应该是有时须忌,有时不须忌,需要具体情况具体分析。为确定起见,我们需要设定一个用以界定文字平仄属性的规范韵系。不妨将平水韵设定为规范韵系。进而,我们需要定义两个非常有用的概念,即同声三仄尾和异声三仄尾。若三仄尾中的三个仄声字同属上声,同属去声,或同属入声,该三仄尾即为同声三仄尾;而若三仄尾中的三个仄声字至少分属上声、去声和入声中的任意两种,则该三仄尾即为异声三仄尾。笔者的结论是,同声三仄尾须忌,异声三仄尾不须忌。

对于三仄尾须忌者,上述转位之拗当救,于是相应的情形应归入上面的转承谐拗自救之列;而对于三仄尾不须忌者,则上述转位之拗便可救、可不救,即系半拗。如前所述,因其可救,我们仍然可以把它归入上面的转承谐拗自救之列;而因其可不救,我们便需要在这里单设一种情形,即“双尾非韵句半拗不救”。在该情形中,最后呈现的句式自然就是不做任何改动的双尾非韵句转位出拗句式“○平平仄仄仄”。

需要强调说明的是,这种针对双尾非韵句的“半拗不救”的情形是笔者依据自己的研习之悟给出的,属前人(指专事诗词理论研究的前人,下同)著述[3-5]所未言者——由于前人对于三仄尾的过度防范,该情形悄然从“律间蒸发”了。不过,我们可以找到许多古人的诗句来印证笔者见解的正确性。实际上,许多古代律绝大家笔下的双尾式仄落句中的三仄尾均为无须救的“异声三仄尾”(譬如李白的“相看两不厌”、杜甫的“风尘苦未息”、王湾的“潮平两岸阔”、王维的“山中一夜雨”、岑参的“<秦女>峰头雪未尽”、陆游的“<老子>犹堪绝大漠”、崔颢的“单于莫近塞”等,对应的三仄尾声调结构分别为“上入去”、“上去入”、“上去入”、“入去上”、“入去上”、“入去入”、“入去去”)。此类三仄尾原本就是合律的,自然无须救。笔者的这一见解为长期遭莫须有之忌的异声三仄尾“讨回了公道”,同时也为人们在律绝创作中,针对双尾式非韵句,放心地享有这一“半拗不救”的自由度提供了理论依据。

3-3. “非韵句•仄落单尾式”之拗救关系

与该句式(即“○仄仄平平仄”)相关的三种拗救情形如下:

(1)半拗容复酌救(拗救第四则)

此处拟先讨论转位之拗及其拗救。按照前面讲到过的道理,只要是非韵句中的转位之拗,就有可能是半拗。在上一情形中,由于出现了三仄尾,转位之拗“半拗资质”的认定是有条件的;然而,在此处,由于转位之拗(相应的拗句句式为“○仄仄仄平仄”)既不涉及三仄尾问题,也不涉及任何其它方面的忌讳,因此可以被直接地、无条件地认定为半拗。既为半拗,救与不救便成为一个完全开放的、可由律绝创作者酌情而定的选择。若决定不救,便无须再做任何事情;若决定要救,则有一个确定施救方式的问题。容易看出,此时的救点不可能在本句中找到。这是因为本句中除转位外原本只有承位可拗,但承位之拗和转位之拗的平仄属性变化是“同相”的,即都是由平变仄,不具有互补性,违背前已述及的拗救规则,故承位无法用来做救点。于是,转位之拗的救点就需要到与之平仄相对的下句即韵句中去找。对句的句式应为“平平仄仄平”(平落单尾式),其实这就是我们在前面最先讨论过的“单尾韵句孤平自救”情形中的句式。而且,我们已经知道,在该句中只有首位和转位才可以出拗。再根据救点拗变须与拗点拗变反相的规则,立即可以判明,首位不适合做救点,故只能选转位做救点。救后的对句句式自然应为“平平平仄平”。

这一以“救否酌定”为特征的拗救关系可称作“单尾非韵句半拗酌救”。只是,在此称谓中,为简洁起见,其施救模式——对句相救——未能言明,略憾。

实际上,对句相救是此情形区别于前三种情形的独特之处。“对句”这个新因素的加入颇为值得关注,因为“哲学地”来看,它应有可能引发某些(或某种)新的“事态”。如前所述(请允许笔者重复),此情形中用来施救的“对句”的句式,正是第一种情形“单尾韵句孤平自救”所涉及的平落单尾式“平平仄仄平”。而且,此情形中的救点恰恰就是“单尾韵句孤平自救”情形中的救点,即该句之转位。所不同的只是,此情形中的拗点是在所论单尾非韵句之中,而“单尾韵句孤平自救”的拗点则是在目前所说的“对句”(即救点所在的平落单尾式韵句)之中(具体位置为其首位)。于是,一个问题便产生了:可否允许在该“对句”中出现首位之拗?如果可以,那就意味着一个救点可以对两个不同的拗点施救。笔者认为,如果两个拗点出现在同一个句子中,“两拗一救”应该是不可以的;但若两个拗点分别出现在两个相关但不同的句子中(一个与救点同句,另一个与救点异句),则应该是可以的。这就好像,一颗子弹无法射穿一块木板上两个不同的位置,但却可以依次射穿一前一后放置、从而可分别对待的两块木板。刚刚提出的问题恰好属于后一情形,所涉及的两个句子中的拗点是可以“分别对待”的,故施“一救”而兼了之应该是允许的。据此,在该“对句”中引入首位之拗后,位于该“对句”中的救点便同时承担起了对此处所论单尾非韵句之转位拗点和刚刚引入的“对句”首位拗点的施救任务,拗救完成后的该“对句”句式便成为“仄平平仄平”。显然,这是一种复式拗救(简称“复救”)的情形。为了与上面刚刚讨论过的拗救关系(单尾非韵句半拗酌救)相区别,此则拗救关系可称作“单尾非韵句半拗复救”。

比较上述两种拗救关系知,在有意对拗点施救的前提下,二者的不同之处仅在于前者的“对句”首位为平声,而后者的“对句”首位为仄声——这恰好表明:“对句”首位实际上是可平可仄的!综合这两种情况,我们可以将拗救完成后的对句句式改写为“○平平平仄平”,而将综合后的拗救关系叫做“单尾非韵句半拗容复酌救”。

(2)承拗容复对救(拗救第五则)

接下来,转而讨论单尾非韵句承位之拗及其拗救。承位出拗后的句式为“○仄仄平仄仄”。如前所述,非韵句承位之拗重于转位之拗,故承位之拗必须救。与上一情形相类似,其救点只能是对句中的转位,故其施救模式亦为对句相救。拗救完成后的对句句式与上一情形完全相同,即:不考虑复救模式时为“平平平仄平”;而考虑复救模式时则为“仄平平仄平”。综合考虑后为“○平平平仄平”

此则拗救关系可称作“单尾非韵句承拗容复对救”。这里的“对救”表示对句相救。

(3)转承并拗容复对救(拗救第六则)

最后来讨论单尾非韵句转位和承位同时出拗之情形及其拗救。转位和承位同时出拗后的句式为“○仄仄仄仄仄”。由于该句中可用作救点的转位和承位已均成为拗点,故该句若需救,只能靠对句相救;而且与前两个情形相同,只能靠对句的转位来救。现在的问题是,所论句式中同时出现了两个拗点,而对句可以提供的救点却只有一个。根据前面已经提到的原则,用一个救点去救两个同句拗点是不允许的。因此,该拗句有可能是不可救的,除非其中的转位拗点被认定为半拗。

进一步来看,该拗句句式所包含的已不仅仅是前面提到过的三仄尾,而至少是四仄尾了!甚至,当其首位为仄声时,该句式还有可能全句皆仄而成为五仄句。这里提及的三仄尾、四仄尾和五仄句(包含前面提到过的四仄首)等均为长连仄结构。其中,四仄首和三仄尾均为最短长连仄结构。笔者的研究表明,这些长连仄结构均有可能需要忌避。一般而言,就其对声律美可能造成的“危害”而言,五仄句自然是最严重的;四仄尾较之三仄尾要严重些,但差别不大;四仄首则等同于三仄尾。笔者认为,同声三仄尾、同声四仄首、包含同声三仄尾的四仄尾(可简称“重恙四仄尾”)以及包含同声三仄尾或同声四仄首的五仄句(可简称“重恙五仄句”)都是必须忌避的,但允许对其中的拗点施救;同声五仄句则更是必须忌避的,且禁止对其中的拗点施救;同时,只出现两种声调(譬如上声和去声,也可以是上声和入声,或去声和入声),且这两种声调“一字一换”地交替出现,故而不存在任何“连同”(同一声调相连)结构的五仄句(可简称为“颤式五仄句”)也是必须忌避的,且也禁止对其中的拗点施救。相反,异声三仄尾、包含异声三仄尾的四仄尾(可简称“微恙四仄尾”)、异声四仄首以及兼含异声三仄尾和异声四仄首的非颤式五仄句(可简称“微恙五仄句”)则无须忌避。对于目前正在讨论的句式“○仄仄仄仄仄”而言,由于其最后一个字位必定为仄声,故四仄首(不论同声、异声)不会单独出现;一旦出现,就已经是五仄句了。另外,由于该句包含了四仄尾,故当首位为仄声时立刻会变成五仄句。因此,相关的忌避规则就应该是:重恙四仄尾及重恙五仄句必须忌避,但允许救;同声五仄句和颤式五仄句必须忌避,且禁止救。相反,微恙四仄尾及微恙五仄句则无须忌避。在且只在这最后一种情况下,句中的转位之拗才可认定为半拗。既为半拗,便可不救,仍需救者便只余承位之拗了,于是此处所论之情形便蜕化为上一情形(单尾非韵句承拗容复对救)了。此时,该拗句不仅是可救的,而且拗救方式与上一情形完全相同,故而拗救完成后的、包含复救模式的对句句式便亦为“○平平平仄平”。

此则有条件成立的拗救关系可称作“单尾非韵句转承并拗容复对救”。

最后,还需要指出,这里给出的用于认定转位之拗为半拗的条件,或者说此处所论拗救关系成立的条件是前人未曾提及的。在前人的著述[3,4]中,此处所论的拗救关系是无条件成立的。为在二者之间分出正谬,笔者不禁要发问:既然许多人都还在“不分青红皂白”地趋避三仄尾,既然前人会对涉及三仄尾的“双尾非韵句半拗不救”(见拗救第三则)过度防范,以至不惜令其“律间蒸发”,对于这里出现的四仄尾、甚至是五仄句,大家怎么倒无非议了?!前人怎么倒能够“放心地”地任其无条件“半拗”呢?!这实在是一个大缺憾。笔者的新见解正好弥补了这一缺憾,从而使得拗救理论更具科学性,更为完备和精致,更令人信服,也更易于理解和掌握。

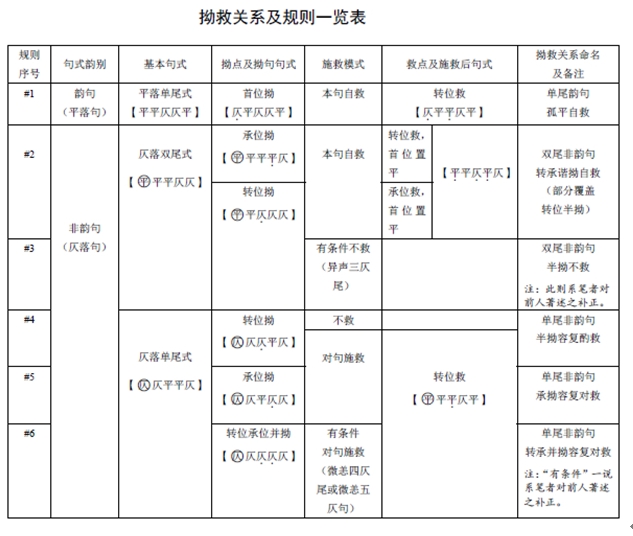

至此,两类、三式、六则俱已述毕。为能一览其全貌,兹制一表如下。

4. 一逆

所谓“一逆”,系指拗救关系所具有的一种重要性质——可逆性。实际上,对于任何一种拗救情形而言,拗点和救点彼此互换后,拗救关系仍然成立。也就是说,处于同一拗救关系中的一对字位、或数个相关字位究竟孰为拗点、孰为救点,只具有相对的意义。譬如,上面表格中排序为#1的“孤平自救”情形,原本是以转位救首位,即以首位为拗点、转位为救点;然而实际上也可以认为是以首位救转位,即以转位为拗点、首位为救点。具体到一首已然写好的诗作,只有作者本人清楚哪个字为拗点、哪个字为救点,这取决于他(或她)是在写哪个字时遇到了困难而决定出“拗”谋“救”的。对于读者来说则不然,至少是在大多数情况下,读者单凭已完稿的诗作本身实无法就拗点、救点作出唯一正确的判断,因为截然相反的两种可能的结论都是合理的。再如,上面表格中排序为#4、#5、#6的针对仄落单尾式非韵句的三种拗救情形,原本说的是,该句可以有不同的“拗法”,其拗点可以是转位,也可以是承位,甚至还可以是“绑定”在一起的转位和承位两个字位,而其相应的救点则出现在与之平仄相对的下句(平落单尾式韵句)中,且救点没有差别,一律都是下句转位。可是,这并不是对于这些情形唯一正确的解读。事实上,与之相逆的解读也是成立的。我们完全可以认为下句的转位才是拗点,对于该拗点可以有三种救法,相应的救点出现在上句中,且既可以是转位,也可以是承位,甚至还可以是“绑定”在一起的转位和承位两个字位。认识到这种可逆性是重要的。显然,这一认识使得上述拗救“六则”的含义几近“翻番”(半拗不救的情形除外),从而给律绝创作增加了很大的灵活性(或曰“自由度”),大益于创作实践。

此“一逆”与前述“两类”、“三式”、“六则”共同构成了拗救之“然”的全部。屡加揣摩,自觉应无遗漏。

综上所述,本文以求是和遵从人的认识规律为原则,全面且尽可能准确、尽可能有条理地对拗救现象和规则作了介绍,既继承了前人经典著述中所公认的内容,也包含了笔者依据自己的研习感悟对相关内容所做的补正。本文所阐述的对于“拗救其然”的认识似较原先的认识更为完备和透彻。本文之陈述,纲目似更舒爽,脉络似更清晰,应有助于习诗者在理解的基础上快速而牢靠地掌握和记忆并自如地运用拗救规则。或如是,甚慰也;如有失当乃至谬误之处,愿闻指教,以求正达。

致谢

本文研究工作得到了北京邮电大学教育教学研究与改革计划项目《诗词律理探究与文化素质教育》(项目编号:2016JY28)的资助。在具体研究过程中,得到了李励恒老师的大力协助。谨此致谢!

参考文献

[1] 任晓敏:“律绝拗救:然及所以然”,《作家报》,2016年第8期(总第993期)第2~3版,2016年2月19日。

[2] 任晓敏:“声律节奏、字位平仄刚度与律绝拗救规则的构建”,已投出,待发表。

[3] 王力:《汉语诗律学》,上海教育出版社,2005年4月第二版。

[4] 王力:《诗词格律》,中华书局,1977年12月第二版。

[5] 张海鸥(主编):《诗词写作教程》,中山大学出版社,2011年4月第一版。

作者简介

任晓敏:1958年5月生,山西孝义人。北京邮电大学教授、博士生导师、副校长、信息光子学与光通信国家重点实验室主任、阿尔费罗夫中俄联合实验室执行主任。国家杰出青年科学基金获得者,中国光学学会常务理事,北京通信学会副理事长,英国工程技术学会会士(IET Fellow);曾任国家高技术研究发展计划(863计划)光电子专家组副组长、国家重点基础研究发展计划(973计划)项目首席科学家,美国《IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology》副主编,教育部科学技术委员会信息学部常务副主任。曾赴意大利都灵电信研究中心与实验室(CSELT)做高级访问学者,曾任美国奥斯汀得克萨斯大学光电子中心高级研究员。喜好文学,兼任中国艺术教育促进会常务理事,业余兼任香港报告文学学会《华夏纪实》等杂志文学顾问,曾在《华夏纪实》、《作家报》、《中华诗词》、《诗刊•子曰》、《世界汉诗》、《孝义文艺》等刊物上以及第29届中华诗词研讨会上发表报告文学、散文、诗歌等作品以及诗词理论、翻译理论等方面的研究论文,另有传记类文学译著《科学与社会》出版。