茅盾文学奖是由中国作家协会主办、中国具有最高荣誉的文学奖项之一,根据茅盾先生遗愿,为鼓励优秀长篇小说创作、推动中国社会主义文学的繁荣而设立。2019年起,中国作家网与文艺报社合作“茅盾文学奖获奖作家研究”专题,旨在总结获奖作家作品以及当代长篇小说创作的经验。中国作家网邀请评论人回顾重温获奖者的代表作品、把脉其创作整体风格、解析其近年文学创作,力图形成多元立体的茅盾文学奖获奖作家研究新貌。四年间,专刊共进行四十期,参加专题研究的作者涵盖前辈学者、知名专家、青年学人近百人,亦是当代文学研究领域几代从业者的一次集中亮相。(栏目主持人:陈泽宇)

茅盾文学奖获奖作家

茅盾文学奖获奖作家 茅盾文学奖获奖作家

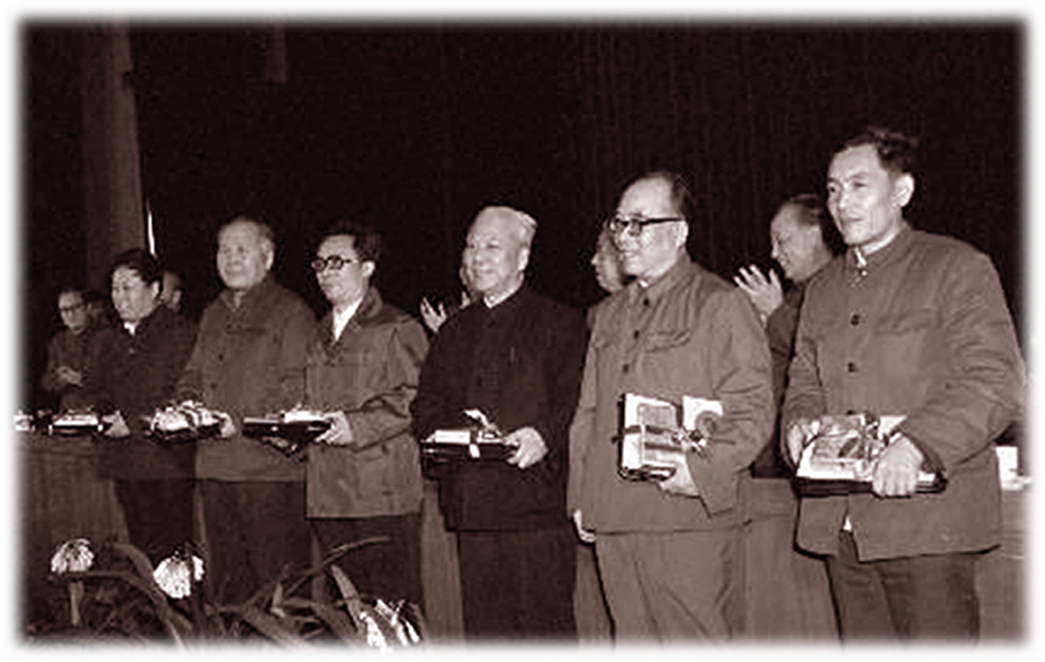

茅盾文学奖获奖作家 1982年颁发第一届茅盾文学奖

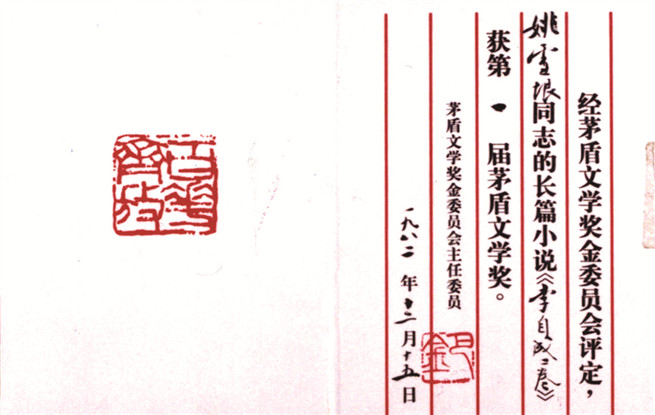

1982年颁发第一届茅盾文学奖 第一届茅盾文学奖证书。图为姚雪垠《李自成》获奖证书。

第一届茅盾文学奖证书。图为姚雪垠《李自成》获奖证书。 2019年颁发第十届茅盾文学奖

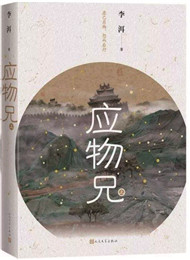

2019年颁发第十届茅盾文学奖 第十届茅盾文学奖奖牌。图为李洱《应物兄》奖牌。

第十届茅盾文学奖奖牌。图为李洱《应物兄》奖牌。 茅盾文学奖评委聘书。图为朱向前任第六届茅奖评委的聘书。

茅盾文学奖评委聘书。图为朱向前任第六届茅奖评委的聘书。“茅盾文学奖获奖作家研究”开设于中国作家网与《文艺报》合作的“文学观澜”专刊,旨在总结获奖作家作品以及当代长篇小说创作的经验。中国作家网邀请评论人或回顾重温获奖者的代表作品,或把脉其创作整体风格,或解析其近年文学创作,力图形成多元立体的茅盾文学奖获奖作家研究新貌。2019-2022四年间,专刊共进行四十期,参加专题研究的作者涵盖前辈学者、知名专家、青年学人近百人,亦是当代文学研究领域几代从业者的一次集中亮相。[详细]

历届茅盾文学奖获奖作品一览 李洱《应物兄》

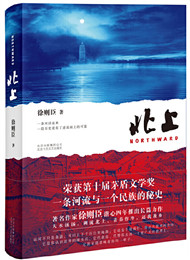

李洱《应物兄》 徐则臣《北上》

徐则臣《北上》 徐怀中《牵风记》

徐怀中《牵风记》 梁晓声《人世间》

梁晓声《人世间》 金宇澄《繁花》

金宇澄《繁花》 李佩甫《生命册》

李佩甫《生命册》 格非《江南三部曲》

格非《江南三部曲》 刘震云《一句顶一万句》

刘震云《一句顶一万句》 王蒙《这边风景》

王蒙《这边风景》 毕飞宇《推拿》

毕飞宇《推拿》 莫言《蛙》

莫言《蛙》 刘醒龙《天行者》

刘醒龙《天行者》 张炜《你在高原》

张炜《你在高原》 麦家《暗算》

麦家《暗算》 苏童《黄雀记》

苏童《黄雀记》 周大新《湖光山色》

周大新《湖光山色》 迟子建《额尔古纳河右岸》

迟子建《额尔古纳河右岸》 贾平凹《秦腔》

贾平凹《秦腔》 宗璞《东藏记》

宗璞《东藏记》 柳建伟《英雄时代》

柳建伟《英雄时代》 徐贵祥《历史的天空》

徐贵祥《历史的天空》 熊召政《张居正》

熊召政《张居正》 王旭烽《茶人三部曲》

王旭烽《茶人三部曲》 王安忆《长恨歌》

王安忆《长恨歌》 阿来《尘埃落定》

阿来《尘埃落定》 张平《抉择》

张平《抉择》 刘玉民《骚动之秋》

刘玉民《骚动之秋》 刘斯奋《白门柳》

刘斯奋《白门柳》 陈忠实《白鹿原》

陈忠实《白鹿原》 王火《战争和人》

王火《战争和人》 刘白羽《第二个太阳》

刘白羽《第二个太阳》 凌力《少年天子》

凌力《少年天子》 路遥《平凡的世界》

路遥《平凡的世界》 刘心武《钟鼓楼》

刘心武《钟鼓楼》 张洁《沉重的翅膀》

张洁《沉重的翅膀》 李准《黄河东流去》

李准《黄河东流去》 姚雪垠《李自成》

姚雪垠《李自成》 李国文《冬天里的春天》

李国文《冬天里的春天》

魏巍《东方》

魏巍《东方》 周克芹《许茂和他的女儿们》

周克芹《许茂和他的女儿们》 李洱《应物兄》

李洱《应物兄》 徐则臣《北上》

徐则臣《北上》 徐怀中《牵风记》

徐怀中《牵风记》 梁晓声《人世间》

梁晓声《人世间》 金宇澄《繁花》

金宇澄《繁花》 李佩甫《生命册》

李佩甫《生命册》 格非《江南三部曲》

格非《江南三部曲》 刘震云《一句顶一万句》

刘震云《一句顶一万句》 王蒙《这边风景》

王蒙《这边风景》 毕飞宇《推拿》

毕飞宇《推拿》 莫言《蛙》

莫言《蛙》 刘醒龙《天行者》

刘醒龙《天行者》 张炜《你在高原》

张炜《你在高原》 麦家《暗算》

麦家《暗算》 苏童《黄雀记》

苏童《黄雀记》 周大新《湖光山色》

周大新《湖光山色》 迟子建《额尔古纳河右岸》

迟子建《额尔古纳河右岸》 贾平凹《秦腔》

贾平凹《秦腔》 宗璞《东藏记》

宗璞《东藏记》 柳建伟《英雄时代》

柳建伟《英雄时代》 徐贵祥《历史的天空》

徐贵祥《历史的天空》 熊召政《张居正》

熊召政《张居正》 王旭烽《茶人三部曲》

王旭烽《茶人三部曲》 王安忆《长恨歌》

王安忆《长恨歌》 阿来《尘埃落定》

阿来《尘埃落定》 张平《抉择》

张平《抉择》 刘玉民《骚动之秋》

刘玉民《骚动之秋》 刘斯奋《白门柳》

刘斯奋《白门柳》 陈忠实《白鹿原》

陈忠实《白鹿原》 王火《战争和人》

王火《战争和人》 刘白羽《第二个太阳》

刘白羽《第二个太阳》 凌力《少年天子》

凌力《少年天子》 路遥《平凡的世界》

路遥《平凡的世界》 刘心武《钟鼓楼》

刘心武《钟鼓楼》 张洁《沉重的翅膀》

张洁《沉重的翅膀》 李准《黄河东流去》

李准《黄河东流去》 姚雪垠《李自成》

姚雪垠《李自成》 李国文《冬天里的春天》

李国文《冬天里的春天》

魏巍《东方》

魏巍《东方》 周克芹《许茂和他的女儿们》

周克芹《许茂和他的女儿们》