2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。从1931到1945,中国作家在烽火与热血交织的大地上,在呜咽与战歌共鸣的山河间,用笔写下不屈的觉醒。抗战文学参与了硝烟弥漫的民族记忆,留下了弥足珍贵的经典佳作。为铭记那段波澜壮阔的历史,缅怀英勇献身的先烈,由中国作家协会主办、中国现代文学馆承办的“山河迹忆——手稿里的抗战中国”特展将于2025年9月1日开幕。该展入选中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局公布的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览推介名单。展览开幕前夕,中国作家网特推出“笔醒山河”系列文章,分享策展人眼中的手稿、书信日记、报刊,以及文学文物背后的抗战往事。(栏目主持人:陈泽宇)

笔醒山河 | 《呐喊》《烽火》

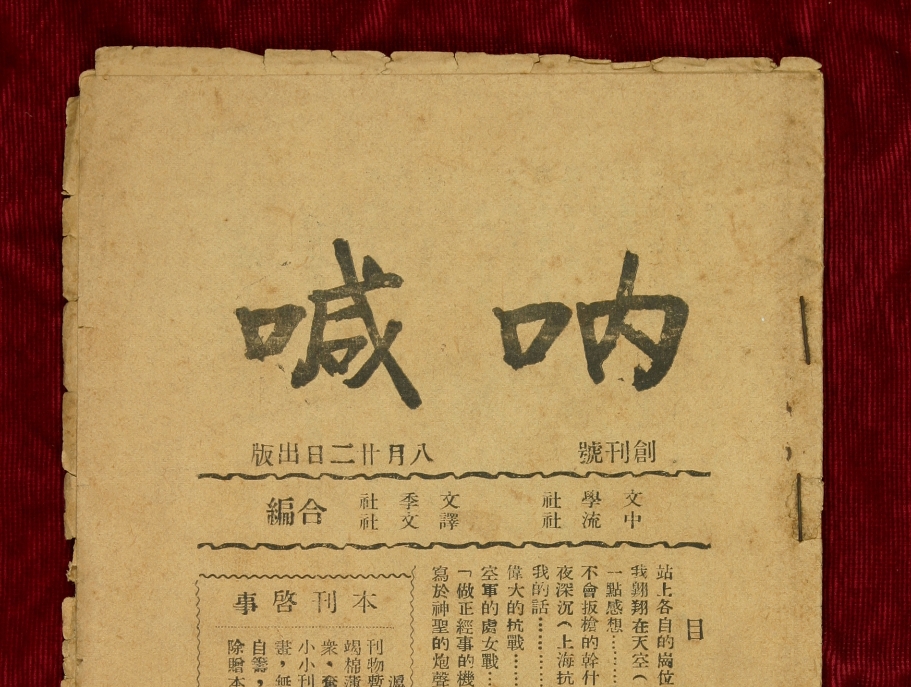

在中国现代文学馆“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览的序厅中,有一本杂志被特别呈现,它的名字叫《烽火》。在深红色的山河背景之上,点点星光如烽烟般跃动,象征着民族危亡之际仍不熄灭的抗争之火。这一视觉意象与《烽火》的名字彼此呼应,也与那段燃烧的文学史发生深刻的情感联结。

《烽火》是抗日战争时期创办的文学刊物,由茅盾主编,巴金担任发行人。它不仅汇聚了鲁迅精神的延续者,也点燃了青年作家的理想之光。

[详细]

笔醒山河 | 《差半车麦秸》

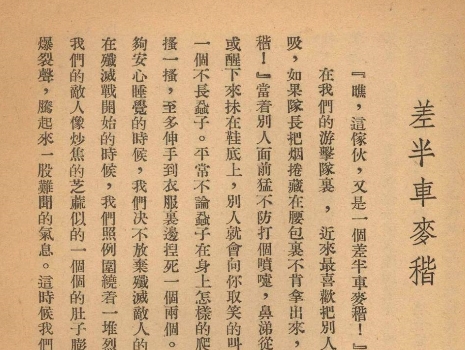

在中国现代文学馆“山河迹忆——手稿里的抗战中国”特展静谧的展厅里,一份泛黄的1947年怀正文化社版《差半车麦秸》静静陈列。这部由姚雪垠创作的薄薄小册子,穿越八十载烽火岁月,成为抗战文学的一座丰碑。在纪念中国人民抗日战争胜利80周年之际,重读这部诞生于硝烟中的杰作,我们触摸到的不仅是一个农民的成长史诗,更是一部抗战文学如何深扎民族土壤、唤醒民众力量的壮阔诗篇。

《差半车麦秸》的深层价值,在于它有力地回应了抗战初期关于民众角色的重大争论……[详细]

笔醒山河 | 《笔征日记》

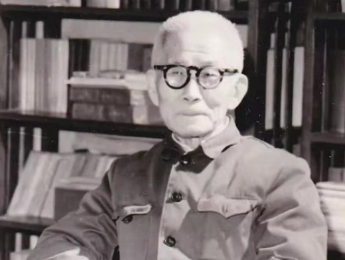

王礼锡(1901—1939),又名王庶三,笔名王抟今,江西安福县洲湖乡王屯村人。

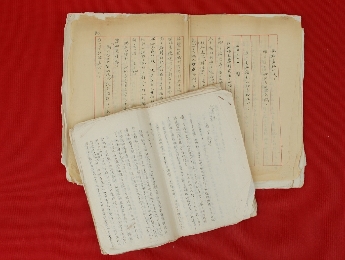

1939年,作家战地访问团北上前线途中,尽管危险重重,又紧张又劳累,王礼锡仍然想尽办法详细记录下访问团的活动和他自己的生活,或许他未曾想过这些文字会穿越战火,历经风风雨雨八十余载,成为一把打开抗战历史的特殊密钥。这部日记手稿,在作家战地访问团征途中诞生,在王礼锡夫人陆晶清的守护中得以留存,又在当代学术视野下重焕生机。《笔征日记》不仅是王礼锡的生命绝唱,更是一部兼具文学灵韵与历史证言的特殊抗战文物。

[详细]

笔醒山河 | “杨晦日记”

1940年1月1日的日记开篇,杨晦便记下“汽车票涨价了,法币两元一张”……

中国现代文学馆珍藏的杨晦抗战日记(1937-1940),以私人化的书写为抗战时期的桂林文化生态留下了珍贵注脚。其中1940年元旦前后的两篇日记,以“乘车票价”“空袭警报”“友人交往”等日常碎片,拼贴出大后方知识分子在战火中的生存图景。这份由杨晦家属杨铸捐赠的文物,纸页厚实,保存完好,蓝黑墨水字迹清晰未洇,其未经修饰的即时性记录,恰是官方史料之外的重要补充,为理解抗战时期文化人的精神状态提供了独特视角。

[详细]

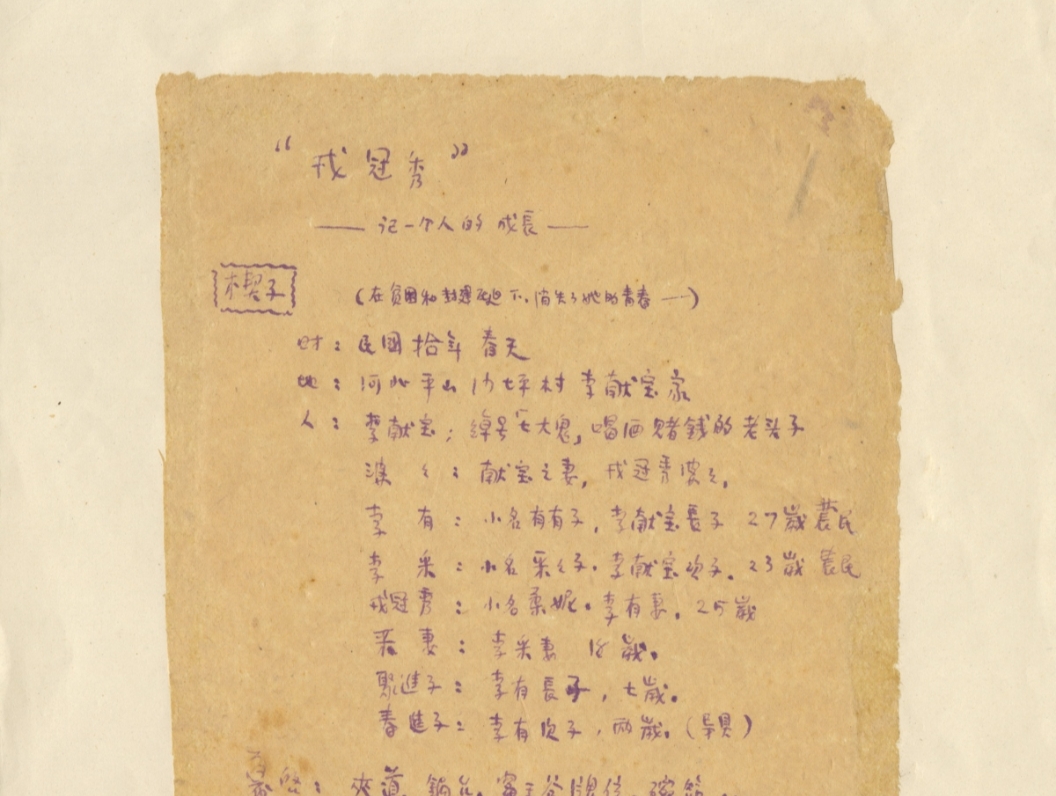

笔醒山河 | 《戎冠秀》

大家都感动于戎冠秀的讲述,许许多多的战斗英雄把戎冠秀簇拥起来。“边区子弟兵战斗英雄”邓仕均听出戎冠秀就是当年在反“扫荡”中救过自己的大娘。当时,戎冠秀让战士踩着自己的双肩藏入山上的暗洞中。当时匆匆一别,两个人都没有问对方姓名,再次相逢,邓仕均当面向戎冠秀致谢,戎冠秀却说:“你们子弟兵为老百姓流血牺牲,该我谢谢你们。”这次会上,戎冠秀被授予“子弟兵的母亲”光荣称号。

会议快结束的时候,剧社给了胡可一个任务,希望他把戎冠秀的事迹改编成戏剧。[详细]

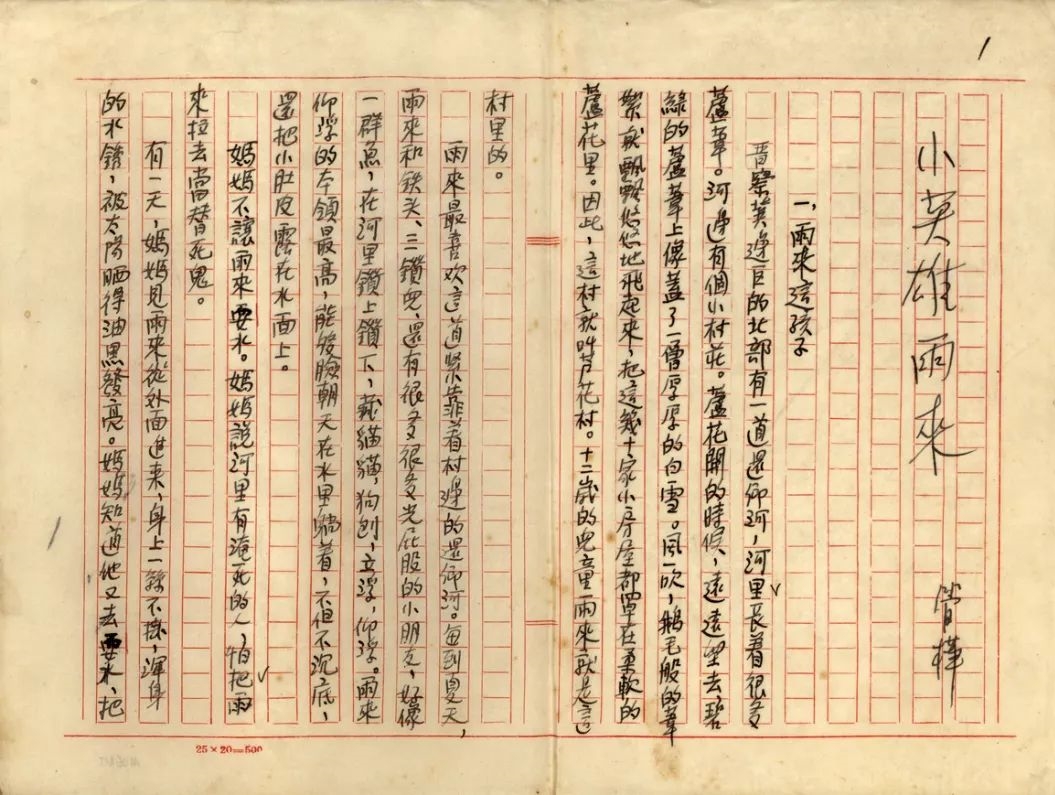

笔醒山河 | 《小英雄雨来》

在那场事关中华民族生死存亡的战争中,为了保家卫国,华北平原涌现出许许多多的小英雄,而这之中,“小英雄雨来”是最为人们所熟知的英雄之一,而我们喜爱的这个“雨来”却是作者管桦将众多现实中的抗日小英雄“捏合”创作而成。让人没想到的是,“小英雄雨来”一经问世便受到全国读者的热捧,直到现在,依旧为人们所深深喜爱。

谈及“小英雄雨来”的创作,还要追溯到1948年。那一年26岁的管桦因病从部队转业,调任东北鲁艺。[详细]