照我思索,可认识人(周立民)

http://www.chinawriter.com.cn 2012年12月31日09:29 来源:文汇报 周立民照我思索,可认识人 沈从文110周年祭

周立民

认识一个人有多难?

我常常在内心中自问。比如即将迎来110周岁生日的沈从文,他自己写下了千万言,又不知有多少文字写他,我们仿佛已经熟悉了他,然而随着时间的推移,我发现对这本大书,我们所了解的仍然是只言片语。

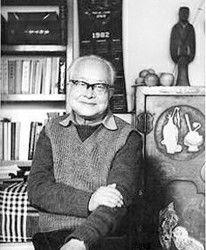

沈从文(1902年-1988年)生平

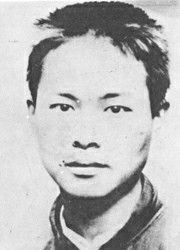

原名沈岳焕,湘西凤凰县人。14岁高小毕业后入伍,15岁随军外出,曾做过上士;接触新文学后,于1923年寻至北京,欲入大学而不成,窘困中开始用"休芸芸"这一笔名进行创作。至三十年代起他开始用小说构造他心中的"湘西世界",以"乡下人"的主体视角完成一系列代表作,如《边城》、《长河》、散文集《湘行散记》等。建国后,沈从文在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,1981年出版了历时15年的《中国古代服饰研究》专著。

沈从文一生共出版《石子船》《从文子集》等30多种短篇小说集和《边城》《长河》等6部中长篇小说。由于他独到的创作风格,在中国文坛中被誉为"乡土文学之父"。夏志清在《中国现代小说史》中对"沈从文在中国文学史上的重要性"予以充分地肯定,在评点他的《静》时说:"30年代的中国作家,再没有别人能在相同的篇幅内,写出一篇如此有象征意味如此感情丰富的小说来。"

如果说寂寞,那是历史的误会

1988年,沈从文去世那年,我刚刚读到《边城》,是在东北一个小镇的文化馆里借到的。对于方兴未艾的"沈从文热",一个初中生还没有什么感觉,但《边城》却是读了就忘不掉,于是开始迷上沈从文。或许受汪曾祺笔下的沈从文的影响吧,当时对沈从文的印象,就是平和,寂寞,耐得住寂寞……绕来绕去都是这样的词,不寂寞的是流传在文坛上他的人生、爱情的传奇。

沈从文不止一次地描述过,清晨他捧了个烤白薯暖手,坐在天安门外石墩子上,看天上残月疏星等待天明,等着历史博物馆开门的情景。由天才小说家变成午门城下一名普通的说明员,不要说身份、地位的变化,就是内心的落差又需要多大的精神力量来填补。少年不识愁滋味,但愿意为这样的忧愁和悲壮落泪、感动。1957年1月9日沈从文给大哥的信中,他写道:"近来北京正上演巴金、曹禺、老舍等人的戏,很热闹,因为这些人的名字都为读者极熟习。我完全如一个在戏院外的观众,只遥遥地听着戏院中的欢笑喝彩声音,觉得也蛮有意思。"我们能够体会这其中的酸楚吗?

直到十多年后,《沈从文全集》出版,特别是读到他九大卷书信时,我大吃一惊,可以说是沈从文自己颠覆了他在我心中的长久形象,这哪里是一个平和寂寞的人?如果说寂寞,那是历史的误会,他不得不寂寞,而不是甘于寂寞。我看到的是内心的不甘,不甘……

--1954年冬天他说:"工作实在可怕的琐碎而沉闷,即在馆中,也没有人注意到这工作有什么意义。有时候,我自己也不知道,真正在负责主持全国纺织物生产的人,既都对于生产美丑不怎么在意,我那么热心是为什么?"

--1956年8月23日致程应鏐:"上一次这里有个全国性博物馆会,有十个大学教考古的教授出席,大都不懂文物,真是天知道,他们经常教的是什么,学生学的又是什么!"

--1960年2月2日致汪曾祺的信:"后来到另外一时,我希望有些人不要骂我。不相信,还是要骂,根本连我写的什么也不看,只图个痛快,于是骂倒了。真的倒了。但是究竟是谁的损失?就只有天知道了。"

--1961年8月4日给大哥的信:"新的创作会闻说开了廿多天,如照老舍一些人的艺术认识和风格来说,要他用一种较远大眼光来提学习问题,恐至多也只做到如他自己写的那样,打点哈哈(新哈哈),加上新内容如彼如此而已。说他是艺术大师,好了他个人,可害了许多年轻人,因为学他,哪会有真正突破前人成绩?新的作家有些人靠'社交'站在人头上,这也是许多人不肯再写,而写的也不会有何特别成就原因。"

同样的话,他能给五个人写信说上八遍,说这些时,他直率,不隐瞒,也不犹豫。这是沈从文另外一种文字,相对于那个怕人、怕事、怕官、谦虚、谨慎的"乡下人",这是更真实的沈从文吗?

也许是,也许不是,这是沉重的寂寞长久压抑之后的发泄,固然发泄中一针见血的睿智,但也很难说都是理性的,甚至也有失态。但沈从文依然故我,直到晚年仍然忿忿不平:

事实上国内四十岁左右,受"一面倒"影响现代文学教育的教师,至今还不少以不读沈××粉红色无思想,无灵魂作品而十分自得。靠此观点正确吃饭的人,远比靠"红学专家"吃饭的还多,且在计划中还不断生产。因此我倒觉得他们坚持到底,在任何刊物上、教材中,永远不提我的姓名为合理。更希望在那些以骗钱为目的的什么"作家辞典"或"传记"上,永远将我除名,感觉特别愉快。(1982年9月21日致常风)

不过,想一想他遭受了那么多不公平的待遇,你不觉得他的反应又很正常吗?

不能写作了,沈从文迅速钻到了坛坛罐罐的文物研究中,照样做出了成绩。为此,沈从文很自负,至少他弄的东西换个人可能就弄不来,然而,单位里并不重视他,他好意告诉同事如果研究玉,他可以帮忙,对方说这是"有意毒害他";劝一个党员多读书,又被馆长说在"使用糖衣炮弹"。……现实常常给他最痛苦的打击,可内心中不肯低头的仍然是那个倔强的灵魂,这才有了满腹牢骚的沈从文。

对于毁誉,直到晚年,沈从文依然十分敏感,他对人说:"不要宣传我,要慎重,你看……现在我那一辈人只剩下我,俞平伯和冰心了,要提防有人枪打出头鸟。"(刘一友:《沈从文现象》,《长河不尽流》)学者凌宇认为,"这力图'忘我'的背后,同样隐含着沈先生的难言之隐--一种灵魂深处对人生所抱有的恐惧感。说是'忘我',似乎恰恰是一种不能完全'忘我'的证言。"这正像巴金在《怀念从文》中所写的那样:"有什么办法呢?中国知识分子的悲剧我是躲避不了的。"那谁又能躲避得了呢?

殊途同归,泯然众人矣

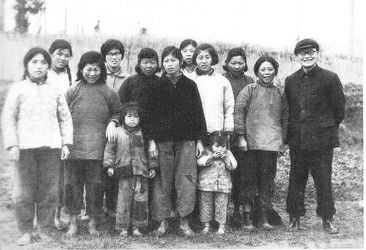

历史不容假设,而人们又偏偏愿意不断地去设想,比如对于沈从文的写作,我们就有很多"假如"。然而,1949年后,沈从文不是没有写作,我看到的结果也是殊途同归、泯然众人矣,那支写《边城》的笔再也写不出那样的文字了。不仅如此,我看到了一把辛酸泪。在《收获》2013年第1期上要发表的拙作《长河不尽流》中,我写到"文革"中在湖北咸宁干校那段时间,沈从文大量写旧体诗,他兴奋又自负,认为用旧体诗为政治服务是别人做不来的。然而,他写出的竟然是这样的诗:"反帝防修千年计,加强牢固在基层。养猪种菜英雄业,园地猪圈一菜场。"(《新认识》)"厨房周同志,岿然一巨人,灶前默默立,如'大树将军'。案前有小耿,揉面手不停。打击帝修反,同样树标兵。"(《双溪工作点十连厨房》)他认为那首《红卫星上天》配上乐曲,一定是个大乐章。其实,这首诗不过是歌颂了一下造反精神和红卫兵小将而已。

很少见人认真评估一下沈从文这些诗作,可能从诗艺上有所成就,然而在思想上多为过流俗之作,哪怕他花了很大工夫所写的《读秦本记》、《文字书法发展》、《战国时代》等一组"文化史诗抄",也多为历史博物馆说明书的诗歌版而已,像《拟咏怀诗》等少数述怀之作并不多。这些诗中,我并没有看出他"懂如何用文字去表现",却看到一个非常可怕的迹象:这只"无从驯服的斑马"已经被改造得成为驯服的羔羊……

他感觉异常孤独,乡下人实在太少了

每个人都可以有自己心中的沈从文。汪曾祺身上有士大夫气,所以他把寂寞当作一种境界,然而,我觉得沈从文身上却有着淘洗不净的野气,包括他的写作,仅仅把《边城》当作全部,那无疑是在简化他缩小他。沈从文的作品中有砍头如游戏的血腥,有带着野气的生命颂歌,也有要么爱要么一起死的惨烈,还有现代人的都市苦闷和挣扎,这些对于而今温柔乡中长大的男男女女大概都是重口味。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室