中国作家网>> 青春 >> 新闻 >> 正文

任曙林:我拍了八十年代中学生 轻盈而不可侵犯的青春

http://www.chinawriter.com.cn 2015年07月31日16:22 来源:北京青年报 |

| 年轻时的任曙林 |

|

| 擦教室玻璃 |

|

| 校园篮球架下 |

|

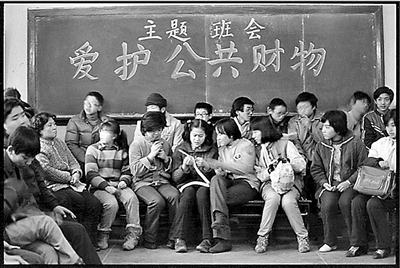

| 班级主题会 |

|

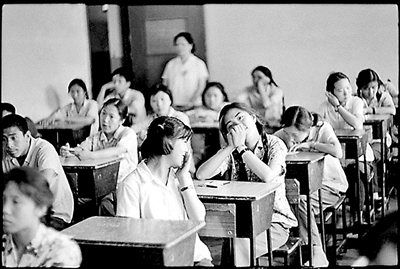

| 课间休息 |

◎采写/本报记者 吴菲

在半个多世纪的中国影像中,就我所见,第一次,有位摄影家如任曙林,使他的镜头所对准的每一位中学生仅仅只是少年,仅只意味着年龄,带着惟年龄所能赋予的全部生命感,饱含青涩岁月的萌动、稚弱、希冀,以及惟少男少女浑身蕴蓄的神秘感。

——陈丹青

[采访手记]

七月既末,雨季漫长,又到网上争晒录取通知书的时节。人间也又更多了一季少年学子,表情兴奋又茫然,望他们的中学时代成为永逝。

毫无悬念地,每到这分离的仲夏,总能见到任曙林的《中学生》——他摄于1980至1989年间北京朝阳区一七一中学校园的那组影像。不同年龄与心境的人们一再地将它们翻出呈上,怀着珍重与惜别,以为毕业、高考、青春的祭礼。

2015年7月6日“理想国”公号的该专题,一日之内阅读量10万+。《读库》2014年推出的主题纪念册,今年犹在热卖中,红色布纹的封面上,印着那句诗——“悄悄是别离的笙箫”。

初 见任曙林和《中学生》,是2009年2月底一个晚上,地坛公园南门边的金鼎轩,满座是当日北京一七一中学的学生,就是昔日那些照片中人。只有我,是来围观 的群众(我的中学远在成都)。任曙林拿一个投影给我们放用这组片子做的一个幻灯片,居然还配了音乐,是当日的老广播体操。猝不及防地乐声一起,我比所有人 都先哭了。然后隔着眼泪在那里面认出了三条自己中学时代穿过的裙子。

之后,看了2010年它在798映画廊的展览两次,2009年4月和2014年6月两度访谈,手中还有任曙林一部10万字的书稿。用了六年努力想读懂任曙林——为什么是他拍出了《中学生》?

任 曙林1954年生于北京板厂胡同。他的名字来得很有视觉感——“关于我的名字,我曾经问过父亲,他告诉我:当年行军打仗,经常野外宿营,清晨曙光照进树 林,一条条的非常好看。”他的摄影兴趣从父亲的一架老相机开始,1982年毕业于北京广播学院摄影系之前,最让他骄傲的履历是北京第二机床厂铸造厂维修钳 工8年半,以及之后在煤炭研究院电影室拍电影的日子。

世界于我的意义似乎在史前就决定了,我需要在冥想中把它们一一寻找出来清晰在眼前。当我半偷不偷地把父亲的照相机拿到手里,我终于有了寻找这些遥远梦幻的可能,无论是在中学校园还是边远的矿区,甚至在妻子与母亲身上,我看到的总是另一个世界

记者:怎么想到拍中学生?1979年高考恢复已经第三年,世界越来越涌动喧嚣,从专业上,比如您“四月影会”的同道们已经开始流行走西藏走偏远了。您像是反其道行之。

任 曙林:那时我已经在位于卢沟桥的第二机床厂铸造厂当了8年半工人,是很棒的维修钳工,我也很享受那段生涯。同时也知道人长大了得做工挣钱,生活难免一天比 一天世俗起来。但我这人是个怪胎,莫名地就是有中学生情结,总对中学有一种想象。我总觉得好像是在中学,或者说在那段年纪下,有些东西一直在影响着我、左 右着我、诱惑着我。我觉得我的灵魂是从那儿来的,觉得有些秘密在里面藏着。

记者:您自己的中学正常的话应该在1967年开始?

任曙林:1966年的9月1日,不再意味着开学,那年的夏天与秋天连成了一片,我迎来的是随意飘荡的日子,上学似乎从这个世界上消失了。“文化大革命”在1966年夏天,忽然就开始了,学校停了课,正在小学五年级的我,开始了近乎无人管理的生活。

母 亲在地质部工作,我小学那几年,自己坐车上下学,每天放学路过白塔寺车站,总会涌上一大群女中学生。她们欢快美丽的气场把整个公共汽车都淹没了。这应该是 我第一次对异性的观看,积攒下女性在我心中的第一笔素材。我很奇怪,男生都哪去了。后来知道那里是著名的北京女三中。

父亲在国务院 工作,“文化大革命”前我经常放学后去找他。那时我在西四上小学,坐几站无轨电车就到了中南海的北门。我很喜欢父亲的工作环境,特别古代的房子。下雨时, 站在屋檐下淋不着,院子里到处是树和花草,总有鸟叫。那些年的许多下午,我都是在那些古老庭院里度过的。印象最深的是,在院子里游荡的人只有我。“文化大 革命”开始后,我也去找过父亲,那里办公的气氛已经不很宁静了,再后来,父亲不许我去了。1966年的深秋,有一天我坐车路过中南海,那熟悉的高大灰墙上 贴满了大字报,一层层,许多人在那里喊叫。我熟悉的安静乐园突然变了,兴奋中我内心开始有了一点害怕。

然后也是1966年深秋的一 天,可能是去找母亲,我步行路过女三中,许多人在进进出出,好奇的我也跟着进了这所学校。那是我第一次进入心目中属于女生的世界。女三中的房子比中南海的 高大,有好些粗大的树。那学校原来是历代帝王庙,里边有个九龙壁用水泥给糊上了,后来抠都抠不出来。

当时那里正在举办一个展览,展 品有大字报,更多的是实物,全是各种各样打人、捆人的工具,在我看来简直就是刑具了。在一间窗户玻璃都碎了不少的平房里,展出各式各样的死尸袋。自认为胆 子挺大的我,越看越瘆的慌。走出小平房,一拐弯,迎头的墙壁上有六个鲜红的大字“红色恐怖万岁”。我坚持把展览都看完了,少年的心不知留下了什么,也许是 空白吧。最后,我才注意到展览的名字《破四旧战果展》。后来听说了许多“文革”中学生打人的事情,以中学生为最。特别让我不解的是,中学女生打人最狠,特 别是初中生。“文革”前那群美丽女生涌上汽车的景象再也没有了。

印象中美丽宁静的生活在我上中学之前一下子就中断了。

我 喜欢放学时刻,是因为它总给我带来陌生。1985年11月初,一场秋雨停了,操场上空无一人,片片水面反映着灰蓝色的天空,蓝白黑三色的篮球架伫立在远 方。1984年6月的一天,雨停了,水未干,一个白色连衣裙的女生,左手拿着课本从操场上走过,大全景里留下了她的背影……

记者: 那我有点明白您那本书里提出来作为题记的这句话了:“校园寂静吗?当然。学生们越喧闹,校园越寂静,这寂静中各种声音都存在着,平时可能听不见,但只要你 也静下来,各种声音滚滚而来,它会滚过你的心头,把你淹没。这是我最享受的时刻,这是我休养生息的时刻,也是我伤口流血,用自己的舌头舔舐的时刻。”

任曙林:它是一把钥匙,其实解读《中学生》,必须从这儿进去。为什么在这种时候有这种感觉?首先不是我自己预设的,它就来了。我感受到一种东西,它强烈地刺激到我了。其实这句话讲的是纯摄影。摄影从哪儿来?从感觉。人的感觉从哪儿来?来自童年。

人 有很多记忆,它是怎么刻到自己基因里头去的。童年很多事,事你忘了,但是那种感觉留下来。你后期这个摄影能够重新把这种感觉给调动出来。调动出来它其实已 经改头换面了,但是它的核没有变。感谢摄影使我在校园放学之后,寂静的校园,坐在篮球场上瞬间回到童年,回到我不会说人话的时候的很多感觉。这种感觉抓住 了之后,你会一通百通。

记者:您刚才说“我拍中学生到底拍的是什么?是存在我们身边一个天大的秘密”,这个秘密是什么?

任曙林:我也不知道。我拍中学生,我就要把这些东西给它找出来。那我们通过摄影、通过视觉这个东西、这条途径去,是否能发现一点东西?所以我有一个强烈的观点,就是去情节化。我老想拍他们的状态。

所以我的信息就大量地消化,反正我也不着急,慢慢慢慢我就形成我自己独特的一种吸取信息的方式。慢慢慢慢,我才能在夏日的四五点钟,学生放学离开校园我一个人坐在操场上,我才能感到各种声音滚滚而来轧过我的心头,我才能够流血。

记者:那种流血是因为您缺失了那一段吗?

任 曙林:我总觉得我好多东西来自于中学,可实际上我的中学又那么清淡寡淡,学工学农,那么简单,而且上了两年不到。问题就在这儿了,一个人的中学时代是什么 意思?中学意味着一个人的12岁到17岁,这是决定人一生的一段年龄,它是人从天才走向一个傻子的过程。每个人都从这个过程走过来。

所以后来我就想,哦,可能是我那个年龄段,我不管是赶上“文革”了,还是赶上剑桥的中学了,还是赶上现在的中学了,但在那个年龄段的少年,他对世界,他所谓的毛孔、触角都张开了,环境对他来说其实都是同等的,他会吸收很多东西。

流 血,起码是心疼。我心疼什么?心疼我失去的青春?心疼这些少男少女我没法跟他们为伍?心疼我自己已经老去了?心疼时光不再?还是心疼他们不珍惜他们的青 春?这个心疼是一种特别广义的。我把天下的包括对方的痛苦,都担到我身上,我为他们流血。按说我拍一照片,我是一个收获啊,我撷取一个东西啊,但是我看到 感动听到那种声音之后,我心里边感到特别痛苦。

我觉得美好的东西,往往是在人得到的时候没有意识,等意识到的时候这东西已经没有了。谁都这样,我任曙林也这样。但残酷的是,摄影让我看到这个,而我又没法告诉眼前这些少男少女。所以每拍一张照片对我来说都是一种折磨。这十年我在折磨自己,又在享受。

妙峰山顶的学生永远留在了记忆中,总是那么近,又那么远。莽莽群山一望无际,雄伟而古老,连那千年古塔同它比起来都显得年轻,那一群年轻的学生就显得更年轻了。令人无限惆怅的是我年复一年地远离这些可爱的学生,她们却青春永在

记 者:您屡屡提到“妙峰山顶的神灵”——“1975 年我在北京妙峰山顶拍过的那张照片,远处群山茫茫,近处古塔残立,一群年轻的中学生……画面上这些学 生,使人感到一个梦中的世界,童话的世界,未知的世界。心灵上的共鸣使我受到感动,追求这世界的愿望使我举起相机。”您曾经自问这是拍摄《中学生》的动机 吗?

任曙林:为这个我1981年写过一篇很稚嫩的文章,叫《青春颂》:“我喜欢那群山的雄伟、苍劲,我喜欢那群山的寂静、丰富。它 没有尘世的污染,是那样纯净,那样平等。因为如此,当我在山顶看见这些学生时,便油然产生一种亲切的感情。她们学问不多,没什么斗争经验,但她们善良。有 人讲年轻人天真、幼稚,这正是青春美所含有的内容吧。”

另外在1978、1979年,北京市有好几个展览对我影响特别大。展出的都是原作,其中一个是“法国200年”,在北展,太牛了,这展览现在要出来保险估计得上8个亿。还有一次是法国油画雕塑原作展,在美术馆。那是我第一次接触罗丹。

后来还出了本书,印得虽然很糙,是罗丹自己陈述,他有段话我印象特别深,大意是:“真正的青春,贞洁的妙龄的青春,周身充满了新的血液、体态轻盈而不可侵犯的青春,这个时期在人的一生中只有几个月。”

我 一听这话,觉得太牛了。虽然我没太懂,但这话一下子“咔嚓”就种到我心里,这辈子拔不出来了,让我咀嚼一辈子。这种美一定最有价值。这是什么呢?最后我就 想到中学生了。我就说这段是人在开始懂事,又没有完全定型的,它是老变化的,变化就是美。这段时间是他大量学习、五官都支愣着到处接受信息的时候。

罗丹说的是女人,男人也一样。那这一段不就是中学生吗?我觉得一个国家一个民族的命运,实际上就是决定在中学生身上,中学生什么状态,到大学基本定型了。只有中学生那会儿,校园是相对封闭的,是净土。

记者:也有好多人看您这组影像,怀念的是上世纪80年代。

任曙林:上世纪80年代是特别好。人的精神面貌,还有,至少那时候中学生是不穿现在这种校服的,所以夏天女生才有那么多裙子,还有鞋的品种啊、小袢儿啊。所以就显得好看。到80年代中期以后,校服才兴起来。

现 在我的徒弟们都说“任老师,你们那个年代真好”,确实活在那个时代,是一种幸运吧。但是人不能选择时代。对一个人来说,对一个个体、具体的人来说,你生活 的时代,就是最好的时代。因为你只能生活在这个时代,你要看这个时代很多可能性。这个时代是有一万件事都不好,有0.1件事好,对你来说都是百分之百。你 充分发挥出百分之一来,你这辈子就有干不完的事,你就对人类能做出贡献,你就对得起自己。

(注:本版小标题文字、图片皆出自任曙林书稿。图片拍摄地点为北京171中学,时间为上世纪80年代中期。)

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室