中国作家网>> 小说 >> 新闻 >> 正文

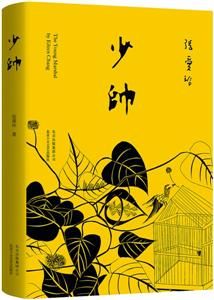

最后一部遗作《少帅》在京首发

http://www.chinawriter.com.cn 2015年10月21日09:30 来源:新闻晨报最后一部遗作《少帅》在京首发

未完作品拼出更完整的张爱玲

半部《少帅》大到题材结构、开篇场景、人物塑造,小到服饰器物、一言一行,犹如“张爱玲版的《红楼梦》”。

晨报记者 徐 颖

张爱玲最后一本遗著《少帅》 简体中文版首发式昨天在北京大学百年大讲堂举行。这是一部以张学良和赵四小姐的爱情故事为原型创作的英文小说,小说只写了70多页,几万字,并未完成。不少人不禁发问,出版这样一部没有写完、故事也没有讲完的未完成的小说,究竟意义何在?对此,张爱玲文学遗产执行人宋以朗昨日在首发式上披露了该书出版的始末,张爱玲文学研究专家陈子善表示,这个出版很值得做,展示了张爱玲英文作品的成绩,这样我们才能把更为完整的张爱玲呈现在世人面前。

遗作|张爱玲生前最后一部小说

据出版方介绍,《少帅》作为张爱玲生前最后一部英文小说,是张爱玲投入最深的一部小说。在她生前给朋友的信中说,“三年来我的一切行动都以这小说为中心”,可见用情之深。

该书是以1925年至1930年军阀混战时期的北京为背景,以传奇人物张学良和赵四小姐为原型撰写的一部爱情小说。大时代的背景、时代造成的英雄人物、“倾国倾城”般的爱情故事,这样好的小说题材极为难得,因此自1956年张爱玲起意写这部小说开始,就极为重视,多方搜集资料。1961年10月她曾远赴台北搜集写作材料,并希望采访张学良,当时张还被软禁,这一采访要求没有被允许。1962年3月她又在美国国会图书馆查阅大量参考文献。

有了多年的酝酿储备,她很快便开始动笔创作,1964年小说写出约三分之二,1966、1967年在给朋友的信中她还表示要继续写下去,后因种种原因未能完成。

评价| 这题材对张爱玲而言是一种突破

小说《少帅》中,张爱玲将写作视角从以往的周遭转向大历史、大人物。有人猜测,是否又一次影射自身情感?而半部《少帅》大到题材结构、开篇场景、人物塑造,小到服饰器物、一言一行,犹如“张爱玲版的《红楼梦》”。由于《少帅》是张爱玲生前留下的一部未完成稿,小说结局也成为永久之谜。

陈子善认为,写这样的历史焦点人物,对张爱玲是很大的挑战。“暂且不说好还是不好,这个题材对她而言是一种突破,至于这种突破怎么看待?将留待更多的讨论。”

出版|让大家看到并读懂张爱玲

宋以朗说,这小说当时张爱玲跟朋友提过,确实没有人看过《少帅》英文版。“张爱玲1995年在美国去世,去世之后她的遗物寄到香港给我爸爸妈妈,《少帅》是其中一个英文打字稿。当时我爸爸妈妈也不知道怎么样去处理它。结果1997年我妈妈将张爱玲一部分有关英文的书信跟打字稿捐给美国南加州大学图书馆,其中就有《少帅》英文稿。”

从1997年到2010年,该英文稿放在南加州大学,没有其他研究者做过任何工作。两年前,宋以朗开始考虑《少帅》的出版,让他下决心的原因是,“在南加州大学图书馆网站放出了英文版,可有个问题,当年稿子是用英文写的,但有兴趣的人应该差不多都是中国人,可能看英文不是那么容易。其实要出版这个东西是需要中文译本的。”于是宋以朗最后决定出版英文版跟中文版,也就是今天的《少帅》。

而在出版张爱玲生前遗作的同时,宋以朗还觉得很有必要做一些解释。比如张爱玲当年为什么写出这样一个小说,为什么当年没有出版?为此《少帅》一书不仅收录了张爱玲的英文原稿、郑远涛的译文、何倩彤绘制的插图,还有冯睎乾三万字的评析与考证,帮助读者看懂张爱玲。这也是《少帅》副本的来由。

可以说,《少帅》的出版,填补了张爱玲到美国之后,中晚期创作最后的空白。

争议|只要有人看,遗作出版很正常

和六年前张爱玲遗稿《小团圆》横空出世引起读者关注和极大争议一样,张爱玲这一部遗稿《少帅》中文简体版的出版,也再次引发读者和学术圈热议。

简体版张爱玲全集主编、学者止庵表示,宋以朗这几年陆续出版了几种遗作,有些读者表示欢迎,也有人表示疑问,怎么张爱玲老有遗作出版呢?在他看来,一个作家身后出版遗作是正常的事情。比如鲁迅先生就有很多。之所以有的作家身后遗作没人出,就是因为没有人看。只要有人看,就会把原来遗留下来的作品出版出来,古今中外都有这个事情。有意思的是,随着《少帅》出版,这两天一直有人问宋以朗,还有什么东西可以出版?据披露,还有两篇散文在整理中,但是小说已经全部出版完毕。可以说,这个作家全部创作脉络和创作版图都摆在大家面前另外。

陈子善表示:“张爱玲不管我们怎么评价她,她都是20世纪难得的双语作家。我们现在做很多工作,包括中文版张爱玲全集出版,包括《易经》、《雷峰塔》、《少帅》,英文版也好、中英版也好,实际上还有一个重要的工作,我个人认为很值得做,就是张爱玲英文作品的成绩,包括她早期写的英文散文、《秧歌》、《赤地之恋》,很多既有中文版、也有英文版,自己改写或者翻译,后来翻译者再相似还是跟本人不一样。这是我们面临的新课题,适当的时候我们要出张爱玲英文版全集,这样我们才能把更为完整的张爱玲呈现世人面前。”

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室