弗里达:不安的缪斯(李舫)

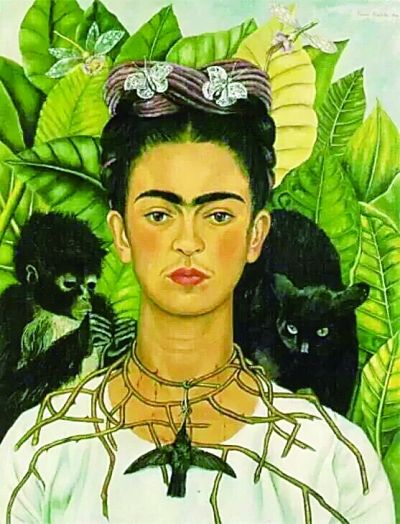

http://www.chinawriter.com.cn 2016年05月13日09:28 来源:光明日报 李舫 弗里达自画像

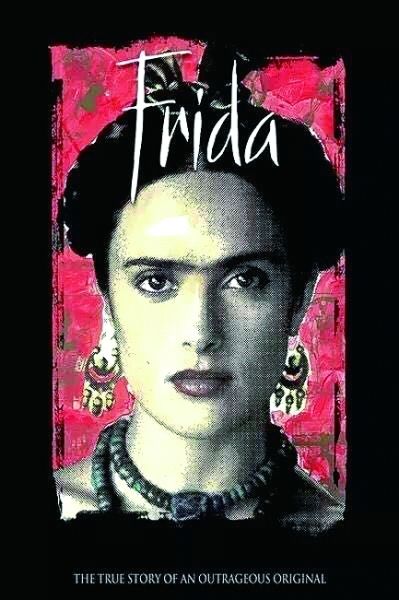

弗里达自画像 电影《弗里达》海报

电影《弗里达》海报 弗里达最后的作品《生命万岁》

弗里达最后的作品《生命万岁》墨西哥女画家弗里达·卡罗(Frida Kahlo)一生创作了大约两百件作品,它们构筑了其生活的世界,还原了墨西哥艰难的成长。作为一名坚定的共产主义者,她将自己的出生日期从1907年7月6日改为1910年7月7日——墨西哥革命爆发于那一年。这是她对自己的一个祝福。她就如同一只勇敢倔强的雄鹰,站在墨西哥的仙人掌上,带着一生的伤痛,带着满载的猎物,骄傲地俯瞰着周遭的一切……

我出生的那天

上帝病了

那一天,他病得很重

1928年的一天,秘鲁诗人巴列霍在巴黎街头流浪。他孤独,他寂寞,他苦闷,他悲凉,他忧郁,他潦倒。走投无路中,巴列霍写下这样的诗句,诅咒上帝,更诅咒被上帝抛弃的自己。

是的——这一天,上帝病了。

但是,绝望中的巴列霍也许并不知道,上帝病得最重的,还不是他出生的那一天。

艰难、凄惨却又执拗的生命

1907年7月6日,南美洲的阳光一如既往地热辣,病入膏肓的上帝送来了一个瘦小羸弱的婴孩,摄影师的父亲威廉·卡罗是匈牙利裔犹太人,母亲玛蒂尔德·卡尔德隆则兼有西班牙与印第安血统。墨西哥城南部的一个古老居民区——科伊奥坎街区,弗里达·卡罗出生在一幢墨西哥风情的蓝房子里。从外表看,这幢位于德雷斯街和艾伦德街交叉处的房子与科伊奥坎街区的其他房屋没有任何区别。47年后,她在这座蓝房子里结束了苦难却丰沛的一生。

在后来的各种叙述中,弗里达·卡罗将她的出生日期修改为1910年7月7日——这一年,墨西哥革命爆发,大街上充满了流血和战乱。这是她一生中对自己说过的无数假话之一,她认为,自己与当代墨西哥一起诞生。也许,她的出生就是一个最大的谎言,有谁知道。

故事就从这里开始了。这个女人卑微而骄傲、狼狈而庄重的一生,从此被照亮。

然而,很少有人能像弗里达这样,只要她出现,我们的心便不知不觉被吸引。她像一颗不灭的星辰,让太阳的光芒也变得黯淡。在弗里达用南美风情和政治暗喻铺设的迷宫里,我们心甘情愿地迷失、迷醉,与她一起跋涉,一起歌哭,一起在云端俯瞰大地,一起在泥泞里挣扎,哪怕沉向万劫不复。一个多世纪前的阳光穿越时间的迷障,更加光明朗照,洞天彻地。一个多世纪前的故事抖落了岁月的尘埃,更加骨骼清丽,楚楚动人。

没有人的生命比她更艰难。6岁时,弗里达得了小儿麻痹,致使右腿萎缩。18岁那年,弗里达遭遇一起严重的车祸,这造成了她脊柱、锁骨和两根肋骨断裂,盆骨破碎,右腿十一处骨折,整个脚掌粉碎性骨折。此外,她的肩膀脱臼,右脚脱臼、粉碎性骨折。一根钢扶手穿透了她的腹部,割开了子宫,从阴道穿出,使得她终身不能生育。此后一个月,弗里达不得不平卧,被固定在一个塑料的盒式装置中,很多时间都靠插管维系生命。弗里达的伤痛如影随形,伴随她一生,她必须依靠酒精、卷烟、麻醉品来缓解肉体的疼痛,但是,她奇迹般地活了下来。

没有人比她的生命凄惨,也更执拗。车祸后不久,有整整一年的时间,弗里达躺在床上一动不能动,就穿着由皮革、石膏和钢丝做成的支撑脊椎的胸衣。为了打发禁锢在床上过于无聊的日子,弗里达拿起了画笔,在固定身体的石膏上绘出一只又一只蝴蝶。未曾想,这成为她终身的职业。

父亲为她买了笔和纸,母亲在她的床头安了一面镜子。透过镜子她开始观察自己,描绘自己,镜子里的自己就是她的整个世界。自此,弗里达着手于一系列历史上从未有过的艺术形式的创作,它们庄严地表现着女性真诚、现实、残忍、苦楚的品质。生命黯淡到极处时,她从自己的艺术创作中找到了安慰。在很多方面,她的美术作品是她在医疗过程中的个人痛苦和斗争的编年史。

20世纪二三十年代的欧洲,毕加索、马蒂斯、蒙克等一批画家已经确立了现代主义的地位,后现代主义、超现实主义也已兴起,正在酝酿一场革命。达利在巴塞罗那举办了第一次个展,康定斯基的《几个圆圈》已完成。与此同时,远在墨西哥的弗里达,也从身体的阵痛中恢复过来,完成了她人生中第一幅真正的作品——《自画像》。

孤独和无奈,天才和激情

弗里达有黑色的长发,两条浓密的长眉毛就像鸟儿的翅膀,下面是一对迷人的大眼睛。她娇小敏捷热情四溢,喜欢华丽曳地的墨西哥传统服饰,佩戴名贵的宝石,这配上她那几乎连成一字的浓眉,成为她最著名的特征。

在这些洋溢着南美阳光一般的热烈叙事中,独具个性和色彩的墨西哥女画家弗里达·卡罗从一个世纪的光影中清晰地浮现出来。她固执地站在那里,对于兜头而来的黑暗,甚至连不屑的神情都不屑做出。

弗里达就那样执拗地站着,走着,躺着,跑着,甚至是——活着,死着,华丽而颓败,贞洁而放荡,潇洒而倔强,澎湃着原始的生命力、震撼力,让人想起贾科梅蒂刻刀下那些破洞百出的雕塑,想起埃贡·席勒画笔下那些遍体鳞伤的面孔。弗里达,与其说她是一个世纪前一个偶然的存在,不如说她从来都是潜伏在我们心底的一个必然的回响。她从一个世纪前走来,风风火火地带着烟雨和尘土,变成了我们的一部分,又血淋淋地从我们的身体和灵魂中剥离出去,执拗地向未来而行。我们沿着她的暗示的指引,剖开了我们包裹着的心腹,放空了我们血管中的潺潺热血,敲击着我们铮铮作响的骨骼,召唤出那沉睡在我们旧梦中的真我。

这,是荒谬,更是残酷。

22岁的时候,弗里达嫁给了年长她20岁的墨西哥壁画家迭戈·里维拉,成为第三任里维拉夫人。很多人都不看好这段婚姻,他们却成为终生的情人和爱人。

弗里达纤小而热烈、刻薄而冲动,犹如马尔克斯小说中的人物;迭戈肥胖而奢侈、虚荣而多情,仿佛出自拉伯雷的作品。

此时,迭戈刚刚从法国回来,其作品正风靡欧美,是墨西哥壁画运动的三杰之一,而他却敏锐地在弗里达从未经过训练的稚嫩的画作中,看到了她与众不同的潜质和才气。他鼓励弗里达坚定地画下去:“我画那些我在外面世界看到的东西。而你,只画内心的世界。这太棒了!”他却又不停地放纵自己,在感情上一次又一次地背叛和伤害她。他辩解道:“这仅仅是做爱,这就像握手时用了点力气而已。何必在意呢?”没有人能够像他那样了解她:“她的作品讽刺而柔和,像钢铁一样坚硬,像蝴蝶的翅膀一样自由,像微笑一样动人,悲惨得如同生活的苦难,我不相信还有别的女艺术家能够在作品中有这样深刻的阐述。”也没有人能够像他那样摧毁她。弗里达对迭戈说:“我的生命中有两次大的灾难,一次是车祸,一次是你。而你,是最糟糕的。”

弗里达的绘画作品源于她的孤独和无奈,更源于她的天才和激情。她大部分作品描述的都是自己的故事,寂静中的自己,无聊中的自己,痛苦中的自己,画得最多的是自画像。结识迭戈之后,迭戈与她一起走进她的作品,她画出了她对他的爱和恨,他对她的爱慕和戕害。迭戈和弗里达的姐姐克里斯蒂娜陷入不伦之恋,弗里达痛不欲生,画下了她最血腥的一幅画《少少掐个几小下》,猩红的血溅到画框上,把画中的世界和我们连在一起,没有了里外。此后,弗里达剪去迭戈喜爱的长发,与众多男男女女开始了纷繁复杂的性爱和恋情。

弗里达一生经历了大大小小32次手术和三次流产,最终因脚部感染而截肢,后瘫痪在床,依赖麻醉剂度过余生。“我不愿被埋葬,我躺着的时间够长了,烧掉我吧!”在极度的痛苦中,弗里达说。弗里达截肢后,迭戈为了更方便地照顾弗里达,回来与她复婚。

2002年,美国女导演朱丽·泰莫将弗里达的一生拍成电影《弗里达》。这部电影甫一亮相威尼斯电影节,便惊艳了世界。超现实主义加荒诞主义的表现手法,使得影片充满了卓越的想象力和穿透力,影片的音乐、美工、服装与弗里达的绘画风格高度吻合,艳丽夺目,素朴醇厚。电影中有一个迭戈为与弗里达复婚而再次求婚的场景,令人难忘,这场充满了矛盾和冲突的戏,被朱丽·泰莫处理得节制而平静:

弗里达:你掉肉了。

迭戈:你掉脚趾了。

弗里达:你来是悼念我的脚趾的?

迭戈:你好吗?

弗里达:我都不想谈论这个,否则听起来糟糕透了。

迭戈:我……我来这里是为了向你求婚的。

弗里达:我不需要人来可怜,迭戈。

迭戈:我需要。

弗里达:我失去了一只脚的脚趾,我的脊梁没有用了,我的肾被感染,我抽烟,喝酒,说脏话,我不能生孩子,我没有钱,而且还欠医院很多钱……我还需要继续说?

迭戈:听上去就像一封推荐信。弗里达,我怀念我们在一起的日子,请嫁给我。

弗里达和迭戈既是爱人,也是同志、伙伴、朋友,他们是墨西哥国家文化财富这枚硬币的两面。两人结婚后,搬到了迭戈置办的新家。这是一个有趣的“家”,弗里达和迭戈分别住在一个院子里的两幢房子里,房子由一座天桥相连,隐喻了他们之间相互依赖又相互独立的奇特关系。

弗里达和迭戈都坚定地信仰共产主义,一生为了信仰而奋斗。纵使离婚的那一年,他们也没有真正分开,仍然彼此关心和帮助着对方。在弗里达死后,迭戈才意识到她的爱有多么强大,弗里达的葬礼那天,据朋友的形容,他“像被切割成两半的灵魂”。三年之后,迭戈追随弗里达而去。

墨西哥的雄鹰

弗里达一生创作了大约两百件作品,它们构筑了弗里达生活的世界,还原了墨西哥艰难的成长。

弗里达将自己的出生日期从1907年7月6日改为1910年7月7日——墨西哥革命爆发于那一年。这是她对世界的一个谎言,也是她对自己的一个祝福。

延续七年之久的墨西哥革命是现代墨西哥社会政治发展进程中的一个里程碑,它伴随着弗里达的成长。革命后的墨西哥逐渐形成的独特政治结构养育了墨西哥现代文明:在有组织的农民和工人团体支持下,革命制度党长期保持其政治优势,在总统竞选中一次又一次地战胜对手,直到控制国家政权——这是墨西哥现代化转型的滥觞。弗里达目睹了这个国家从混乱到有序、从战争到和平、从孱弱到富强,目睹了广袤的沙漠里如何长出一块又一块生命盎然的绿洲。

夜晚会过去

没有急切的思乡之情

我们的伤口是一曲探戈

我们的灵魂是流血的手风琴

今夜我们的心一直在一起

这首西班牙歌曲唱出了她喜忧参半的内心情感。

弗里达身后的宏大时代,也是她生活的寥廓世界。这个世界有着充沛的热量、重量、能量,它用自己的方式提醒弗里达她的渺小和残缺,然而,她却时时不甘地证明着她在这个自己无法主宰的世界里的强大和暴烈。

“墨西哥像一块被揉皱了的手帕。”

最早侵入墨西哥的西班牙征服者科尔特斯对这里分布广泛的陡坡地面做了这样一个形象的比喻。东濒墨西哥湾和加勒比海,西南临太平洋的墨西哥,拥有多种多样的自然条件和丰富多彩的历史文化。丰富的坡面地形,南北连接北美洲和拉丁美洲、东西濒临大西洋和太平洋的独特地理,为墨西哥文化的孕育提供了丰厚条件。

墨西哥人的祖先——太阳神和战神威济洛波特利曾经预言:雄鹰叼着一条长蛇站在仙人掌上的地方,就是莫西卡人的永久定居之地。按照神的预言,1325年,莫西卡人在特斯科科湖的小岛上建起了特诺奇蒂特兰,亦即今天的墨西哥城的前身。今天,墨西哥的国旗、国徽、货币上的图案都绘有雄鹰叼着一条蛇屹立在仙人掌上。

弗里达就如同一只勇敢倔强的雄鹰,站在墨西哥的仙人掌上,带着一生的伤痛和满载的猎物,骄傲地俯瞰着周遭的一切。

弗里达的画作中约有三分之一是自画像,她在日记中写道:“我画自己,因为我总是一个人独处,我是我自己最了解和熟悉的事物。”她那些饱受伤害和荼毒的自画像,如同一次次无声的哭泣。那些无头的、无脚的、撕裂的、流血的自画像中,她将一次次无声的哭泣转化为一个个戏剧化的形象,而她自己,则安静地站着,走着,躺着,跑着,甚至是——活着,死着,默不作声却轰轰烈烈。

“生命万岁!”

这是1886年的巴黎,旧的世界将要逝去,19世纪正逼近它的最后一个十年。

春冰已泮,初春和暖的阳光仍旧那样温柔地照着,生命平静而有节奏地向前律动,一切如常。然而,平静的外表下好像有什么在萌芽,一寸一寸地生长。一群贫困潦倒的艺术家——塞尚、西涅克、修拉、梵·高、高更、马里内蒂、博乔尼……聚集在巴黎,狂热地试图为他们所执著的新的艺术表达方式寻找一条出路——建立共产主义者联盟,实现现代主义对古典主义的革命与颠覆。

这是1953年的墨西哥,旧的世界已经过去,20世纪正在走向成熟的后半个百年。

春风如醉,酷热的阳光照耀着仙人掌丛生的荒漠,这是弗里达短暂一生中为数不多的春天了,生命平静而有节奏地向前律动,一切如常。弗里达刚刚做了一次骨头移植手术,但不幸的是移植的骨头发生病变,所以得再做手术取出来。一些朋友正在谋划为弗里达组织画展,这是弗里达在自己国家举办的第一次个人展,对饱受病痛折磨的画家来说,这是一个巨大的胜利。弗里达躺在她的四柱床上,被抬进了展厅——既然医生限制她在床的范围内活动,那么就让床也成为她身体一部分吧!

半个多世纪前,以巴黎为轴心,现代艺术正在开启它的革命时代。半个多世纪后,在遥远的墨西哥,一个伤痕累累的盛装女人带着刀光剑影的诡谲和荡气回肠的决绝为它画上了一个完美的休止符。

现代派艺术缘于现代科技两个轴向的突飞猛进:空间和时间。

1889年,埃菲尔铁塔拔地而起,它是当时地球上最高的人造物体——凌空1056英尺,它使得人们感官的视点发生变化,重要的不是从地面仰视高空,而是从高空俯视地面,立体的事物变得扁平,高度消泯了空间。古巴比伦人未建成的巴贝塔在这里建成了。于是,埃菲尔铁塔在一夜之间成为巴黎的象征,并且宣告“这个光辉的城市”成为现代主义的首都。

1907年,作为对未来最奇迹的征兆,汽车以一种奇怪的笨拙方式进入艺术,这是为了纪念第一次世界汽车大赛,赛程从巴黎到波尔多,获胜的那辆汽车——潘哈德—列瓦赛尔5号的复制品被竖立起来。尽管这部车的速度与蛤蟆跳的速度相差无几,但在艺术家眼里,“一辆如炮弹般风驰电掣的汽车比沙摩特拉克的女神更美”,这是人类第一件以机器为对象的雕塑品。

现代艺术就此开始——在空间中占领高度,在时间中占领速度。这是以前的人们所无法体会到的感受。时间——空间,已经不是传统意义上物质的存在方式,而是现代科技所带来的人们探知世界的两个新的触角,从这里开始,现代主义艺术诸先锋流派创造了他们最早的神话。

然而,就在欧洲现代派艺术引吭高歌的时候,在墨西哥一座普通的蓝房子里,弗里达用她稚嫩、没有经过系统训练的画笔攀上了人类艺术在空间和时间两个向度上的高峰。

巴黎,以它特有的宽容和见识冷冷地注视着她。要那些已经习惯于用古典主义方式来审视美的眼睛真正理解和接受这个行为诡异、画风怪戾的女人也还需要一段时间。从一出生开始,他们就看惯了那种阴暗沉闷的绘画,生活中一切激动人心的感情和笔触在画面上都转为柔和平缓的曲线,感情是冷漠的、旁观的,画面上的每一细节都被描绘得精确而完美,平涂的颜色相互交接在一起。

而现在,挂在墙上的那令他们步履蹒跚的绘画,是他们从未见过的。平涂的、薄薄的表面没有了,情感上的冷漠不见了,欧洲几个世纪以来使绘画浸泡在里面的那种褐色肉汁也荡然无存。弗里达大胆地画出她对生命的无上崇拜、对现实的无上热情、对世界梦幻般的印象和追逐。她将光、空气、土地的内敛、植物的根须、生命的律动揉进她的作品中。弗里达无声地宣告:新的纪元开始了!

她的画传承了纯正质朴的印第安文化血统,发挥了墨西哥民族独特的“生”与“死”的主题,将印第安神话与她的个人经历,墨西哥民族的历史和她个人的现实全部融进她那色彩斑斓的颜料中,形成了具有神话和魔幻特质的风格。用她的画笔,弗里达谦卑地与这个世界争辩,又骄傲地与这个世界和解,正是她画作中那不可能存在于文明社会的勇气和力量,令所有人为之动容,为之迷惑。

生命中的夜色愈加浓重,弗里达却愈加渴望光明。1954年6月,健康每况愈下,她预感到死神在逼近,要求人将她那张四柱床从卧室的角落搬到过道,想多感受明媚的夏天,多看看外面的世界,多听听命运的脚步。一个月后,弗里达最后一次出现在公共场所,是在一次共产党的示威活动上。此后不久,她睡着了,再也没有醒来。

弗里达在最后的日记上写着:“我希望死是令人愉快的,而且我希望永不再来。”她的最后作品是一幅色彩浓艳的西瓜,切开的西瓜熟透香甜,其中一片上写着大大的几个字:“生命万岁!”

她是燃烧的火焰,在幽暗夜空中冉冉升起;她是飞翔的小鸟,在夜里能抓住光芒。——她就是地狱,她就是天堂。

(作者为人民日报高级记者作家)

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室