阿乙:人生只剩写作(周渊)

http://www.chinawriter.com.cn 2016年03月22日11:52 来源:文汇报 周渊

2013年,一场大病突如其来,治疗所服用的激素让阿乙胖了30斤。高远 摄

2013年,一场大病突如其来,治疗所服用的激素让阿乙胖了30斤。高远 摄 阿乙小说集 《鸟看见我了》。

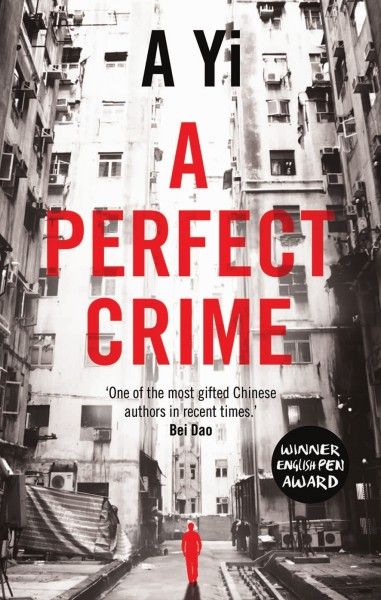

阿乙小说集 《鸟看见我了》。 《下面,我该干些什么》 英文版。

《下面,我该干些什么》 英文版。作家阿乙的经历在“70后”作家中显得有些特别:从警察、编辑到作家,最终选择以小说为业,一场突如其来的大病又改变了他近乎癫狂的写作状态。 作家的人生也如同游走在虚构与现实之间,他坦诚地在去年出版的随笔作品 《阳光猛烈,万物显形》 中留下了很多关于生活和写作的线索,在文学价值之外,这部作品也是通往阿乙内心世界以及领会他的小说意境的秘径。

近几年,阿乙不时在聚光灯下收获鲜花和掌声,但他的谦卑和对文学的热爱丝毫未减。谈到文学,阿乙说,“我想最终,我是它的仆人”。3月,他的又 一本短篇小说集 《情史失踪者》 即将问世。值此契机,本报记者两次与阿乙深谈,从身世和故乡、梦境和想象,直到虚构与现实间的思考。

人物小传

阿乙,原名艾国柱,作家。1976年出生于江西瑞昌,做过警察、体育编辑、文学编辑。曾任 《天南》 文学双月刊执行主编、铁葫芦图书公司文学主编。

他的作品有小说集 《灰故事》,《鸟看见我了》;随笔集 《寡人》;小说 《下面,我该干些什么》;自传小说 《模范青年》;短篇集 《模范青年》 (台湾宝瓶);小说集 《春天在哪里》 等。

曾获 《人民文学》 中篇小说奖;凤凰网年度十大好书奖 (《寡人》);《人民文学》 年度青年作家奖;《南方日报》 中国文学现场2月月度作家;《人民文学》“未来大家TOP20”;华语文学传媒大奖最具潜力新人奖;《联合文学》20位40岁以下华文作家;《东方早报》 文化中国年度人物;《南方人物周刊》 青年领袖奖;蒲松龄短篇小说奖;林斤澜短篇小说奖;《小说选刊》 双年奖;入选中国小说学会年度排行榜。

作家阿乙去年去了美国。一群作家在华尔街参观,他注意到“一对特别土鳖的男女”,“一看就不是夫妻,男的穿皮鞋、夹公文包,带着厚重的手机套, 风尘仆仆的样子,我当时就产生了一个幻觉,这就是在洪一乡的我。如果还在那里,我可能已经当上了中层干部,带着情人来纽约,男的一路在给女的介绍,就像一 个美好世界的导游,但他实际上也是第一次来。他突然停下来说了句,一生一世,只为与你擦肩而过。这话一下子把我惊到了”。

华尔街上恍若隔世的这一幕令阿乙回忆起来倍感唏嘘。从警察、编辑到作家,阿乙最终选择以小说为业。他说,立志去纽约时,正是在那特别土的洪一 乡,“当地没几幢房子是二层的,派出所在一栋民居的二层,一层是餐馆,没有柏油路、水泥路,路面上只有泥槽。血气方刚的年轻人被放在那么一个地方,我那时 发誓一定要离开,当时觉得纽约是世界上最好的地方,那么我一定要去那里走一趟。”

阿乙将“逃离”县城的经验视为通关,并为自己设定了“省城———沿海———直辖市———首都———纽约”的路线图,凭着对写作近乎殉道般的癫 狂,一路顺风顺水地走来。直到2013年,一场大病突如其来,劫后余生,但治疗所服用的激素让这个曾经消瘦的文学青年胖了30斤。即便如此,他也没有停止 对文学的追求和思考。

阿乙对自己的“满月脸”惆怅而惶恐:“有时候真想大哭一场,但又觉得没有必要。”一天理发时,他注视着镜中的胖脸足足有半小时:人何以变成这样? 变得自己都不认识了。他说自己终生都在焦虑,但多年来仍说不清楚自己是因写作而焦虑,还是因焦虑而写作。

写作、踢球和抽烟曾是阿乙人生的三大乐事,如今唯有写作一项。纽约书展时,阿乙自嘲不知道哪位“恩公”点名把他拉了进去。“以前想去纽约走一遍,写一个长篇,这两个任务都完成了,人生没什么可后悔的。”阿乙如释重负。

文学青年的通关之路

他曾是在传统父权下成长起来的压抑少年,曾是忍受8年单恋煎熬的小镇落寞青年,也曾是乡村派出所郁郁不得志的苦闷警察———这些生活经历,都成为了日后他写作中的重要景观与丰富底色。

1997年,警校毕业的阿乙被分配回瑞昌公安局,两个月之后,他被分到了更偏远的洪一乡派出所,那是一段无处安放的青春。21岁的阿乙某天独自 走过一座山峰,在山顶,他看见远处绵延的还是山,洼地里生长着和这边一样的房子,如果没有离开,他将和温柔的姑娘在此生儿育女,生活一辈子……时光暗沉, 黑夜像两只巨臂将要箍向他,他赌气地发誓,现在就出发,去镇,去县,去市,去省城,去沿海,去直辖市,去首都,去纽约。他在脑海中想象着飞机飞过哈德逊 河,在纽约的摩天大楼上留下阴影。这一场景与近20年后阿乙第一次去纽约看到的一模一样:“在纽约,高架桥上车来车往,街道清澈得可以照见人像,飞机的影 子像鱼儿游过夕阳照射之下的摩天大楼玻璃墙。”他写下这样的句子。

阿乙在多部作品中提到同事间一次打麻将排座次的经历,这几乎成为了他逃离洪一乡、逃离本名“艾国柱”的契机:退居二线的老同志坐在北面,主任坐 在西面,副主任坐在南面,作为科员他则坐在东面,因为某人手气不好,大家起身按照顺时针方向挪动了一次位置。于是二十多岁的科员坐到三十多岁的副主任座 位,三十多的副主任坐到四十多岁的主任座位,四十多岁的主任“退居二线”,坐到了五十多岁老同志的座位。“牙齿变黄,皮肉松弛,头顶秃掉,一生走尽,从种 子到坟墓。”

这段县城生活的经历,被阿乙安置在自传体小说 《模范青年》 中,书中的“模范青年”是他的警校同学周琪源。毕业后,两人拥有截然不同的命运——周琪源近乎执着地充实自我,学英语、写论文,想要离开县城却又被现实所 吞噬,结婚、生子,染上疾病最后郁郁而终;“我”则不顾家里的阻挠,以一种被视为莽撞的姿态出走,成为文字工作者。“如果没有出来,我可能是不幸的那一 个。”阿乙说。

阿乙的首部长篇小说 《下面,我该干些什么》 灵感也来源于警察经历和社会新闻:19岁的少年在高考前夕杀了美丽、优秀,同时身世可怜的女同学——一个常人心目中的完美宝贝,以此来刺激警察更有力的追捕,制造出一场围捕自己的行动。

小说的英文版被直译为 《一场完美的犯罪》 (A Perfect Crime)。《当代世界文学》 杂志的书评人撰文指出,隐藏在血液中的道德之谜涌出,《一场完美的犯罪》 中混合着厌世、逃避现实、媒体怪兽等令人不安的元素。阿乙将视角投射于中国城市化进程和法律变革。一如英国作家安东尼·伯吉斯在 《发条橙》 中营造的抽象且残酷的世界,阿乙对人性有着更深层次的洞察,青年犯罪动机之丰富令人深感不安。

阿乙则将这种丰富性归因于警察经验,这段经历让他变得异常敏感。“人对国家机器会有敬畏、恐惧、谄媚等非常复杂的情感,大部分作者只会选取其中之一,但在我的小说里可以看到真实的市民与警察的关系,因为我既当警察又当市民,写作就是将这些微妙的东西写出来。”

离开县城之后,有一次,阿乙梦到自己回到了瑞昌,在县里谋得职位,亲朋们无不关切,赞许他的回归。他在梦里落下泪来,醒来发现身在北京才安下心来。“无疑是噩梦。”他这样写道。

阳光猛烈,万物显形

关于那场突如其来的大病,阿乙在《不真实感》 中描绘了一个“阳光猛烈,万物显形”的场景:“保安躲在阴暗处。卖煎饼的汗如雨下。高架桥上车水马龙。你拿着一张CT图,想到医生说,肺那里密密麻麻,阴影有点重,我们医院太小,你去大医院吧。”那实际上是他的真实写照。

阿乙将焦虑定为人生中第二档次的情绪,第一档次则是当怀疑自己得了肺癌时,检查持续半年,手术前,阿乙在一只手上写“别紧张”,另一个手上写“是又怎样”,他神经质地反复看着,如同等待判决的犯人,“那时太恐怖了”。

病中的文学青年呓语般的碎片被收录在去年出版的 《阳光猛烈,万物显形》 中。这本随笔集收录了从2011年起的156篇文章,约半数是生病的创作。这种缓慢的碎片式写作是阿乙对卡夫卡式写作的践行,“没有读卡夫卡之前,我根本 不知道怎么样去推开文学那扇门。”阿乙曾这样表示。如今谈起这部带着一道坎似的宿命感的作品,他只轻描淡写地说:“原先的节奏是一年出一本书,住院导致两 年没出书,就攒了这样一部随笔集。”

对“死亡”,阿乙曾有100种描绘,《阳光猛烈,万物显形》 里好几次提到死亡、遗书、“掉了”这样的字眼,在一篇名为 《等待》 的短文中,阿乙写道:“穿着呢子料制服的死神走进来,摘下手套,坐在空荡荡的最后一排,一言不发地端详着他。”

作家坦言,33岁以前他根本没考虑过死亡。但那一年,60多岁的父亲得了重病,母亲身体也不好,他突然觉得人生与墓碑的距离一下子拉近了,“那种摧毁是致命的。”

阿乙擅长自我分析,前一阵他老是怀疑自己要死了,身体的疲惫导致反应迟钝,不想说话,走在路上觉得随时会昏厥,令人更加惶恐,他下意识地将这些 与死亡挂钩。“只要疲劳就会有这种感觉:代表死亡的白袍老人就要来了,撒旦如影随形。我害怕在公众面前出丑,但内心深处,这种恐惧逐渐加剧。”第一次与阿 乙见面,即便是在他自己的家中,与陌生人见面也难掩紧张和戒备。这些都让人难以与印象中那个意气风发跨过山和大海,从洪一乡一路抵达纽约的文学青年挂起钩 来。

在病床上,阿乙读完了9本 《史记》。病中的种种焦虑,透过纸背清晰地传递出来:“每隔一阵子,病人就去领取一点活下去的时间。队伍排得闷而焦躁。慢慢蠕动、不安的怪兽。”“死亡是最丑陋的事,就像保安在众目睽睽之下将一个人从舞会抬走。”

至于“劫后余生”,阿乙直言:很惨。大病初愈,他一度觉得自己的身体不能再胜任写作,但休养不到三个月,“瘾又犯了,贼性难改,还是去写作 了。”这回,阿乙规定自己每天写两个小时,写作的工作在上午11点前完成,“相比以前,写作更有效率,每天写六七百字或改1000字是最舒服的节奏。抽烟 才能写作、斗酒诗百篇,都是懦弱的借口。”

不是太勤奋,而是太“贪婪”

“体力和以前没法比,一天只能做一件事。”那次见面,他刚结束了短篇小说集 《情史失踪者》 中最后一个故事 《对人世的怀念》 的修改,整个人看上去疲惫不堪。他说:“虽然我觉得 (写作的成就) 是用勤奋换来的,但实际上是贪婪。”

疾病改变了阿乙的身体与容貌,但阿乙对文学的执着却一如既往。“写作有时让人欲罢不能,本来今天早上写1000字就够了,但是我太贪心了,一定 要把它写完,结果把一天的良好精力交出去了。”阿乙有些懊恼地说。一双浮肿的胖手在翻书时或剥龙眼时止不住地轻轻颤抖,那是服用激素的副作用。半晌,他 说,你们有幸看到了我恐惧的状态,要不,喝点酒吧。

对于写作,阿乙称自己是运筹帷幄型的选手。他的计划性很强,打好大纲之后就会按条块完成。即使是创作那个把他弄病了的长篇 《早上九点叫醒我》 时,尽管焦虑如影随形,刚住院时他仍计划带着电脑到病房去写作。

在采访中,阿乙不断强调自己是个“贪婪”的人,他将写作的激情和动力总结为“燃烧的文学激情来自持续焦虑带来的惩罚”。两次见面,他都不约而同 地讲到了“猴爪”的恐怖故事,讲天下没有免费的午餐,“从2008年至今出版的每一部作品,我自认没有哪部是质量很差的,决定出版前我都会细细筛选,写作 付出的代价太沉重了,包括这种恐惧和焦虑,写作让人上瘾,欲罢不能。”

26岁起阿乙给自己制定读书计划,在外国文学的世界里贪婪地汲取养分。癫狂时期,他一天写作超过20小时,焦虑感也如影随形,一天只吃一顿饭, 用咖啡、烟、酒等等刺激自己的大脑。“贪婪超越了写作本身,除了写作其他事情都不管了。我常在想,世界上如果有那么一个地方,大家都在写作,每人有一个房 间,三餐固定,下午有人用机枪命令每个人出来活动,打牌、跑步、做游戏,晚上集体看电影,到9点就熄灯睡觉。我还想发明一种药丸,人不用吃饭,靠药丸就能 保证营养还不用排泄,剩下的时间都用来写作和阅读,还想过做一个自动锻炼机……现在想来完全是变态,就是人的‘贪婪’所致。”阿乙自嘲地说。

“上帝给了我很多超出‘艾国柱’的东西,当我在兴头上往前赶的时候突然吐血住院,这时才警醒过来。”如今,阿乙“松”了很多。有时他没来由地觉 得自己是“地球上天生的贵族”,“什么都不在乎,也没什么好羞愧的,我安排自己的生活就是读书、看好电影,心里对什么都不怵,对金钱和富贵也没有太大追 求。”

(感谢界面新闻“正午故事”记者王琛对本文采访提供的帮助)

对话

“文学提供一个世界,写作让人欲罢不能”

文汇报:你提到过是这本即将出版的长篇小说 《早上九点叫醒我》 把你弄病的,那是一个怎样的故事?

阿乙:《早上九点叫醒我》 写的是一位君主死后出葬的故事,小说从一场仓促敷衍的葬礼入手,讲述死者如何依靠暴力和诈术对当地进行控制。

写长篇太孤独了,有大能者才能胜任,我觉得我还不太行,从2012年一直写到2013年生病,写作时备受折磨,写完只觉得它对不起我,一度不想出版。但现在回头来看,对它我没有什么后悔的地方,它或许也是对我过去创作的颠覆。

文汇报:现在还是“全身心充满焦虑”吗? 焦虑来自于哪些方面?

阿乙:我这个人终生都感到焦虑,当警察的时候我觉得自己不属于那里,因为迫切想要离开而充满焦虑,写作的焦虑更甚。焦虑成性的人每天都会给自己 找很多工作来做,比如我在微博、微信上发了很多读书笔记,生怕自己不读书,就下意识地让自己随时随地都保持学习的状态。这种焦虑还表现在,比如我看电影如 果开头不够吸引人,可能几分钟就换台了,我迫切地想接受好的东西。

文汇报:你常常否定以前的作品,对于喜欢的作家也常会不断推翻、质疑和否定,比如你曾提过越来越不喜欢马尔克斯,这是一种习惯性的反省吗?

阿乙:让我保持一种对更好可能性的期待。一开始我对很多作家都很钦佩,之后推翻他们就像躲开暗礁,比如马尔克斯的 《霍乱时期的爱情》、《百年孤独》 让人觉得像大麻,有点哗众取宠的味道,海明威、米兰·昆德拉等也是如此,基本上每位作家都会反思。

有一种说法,一个人谈论他所从事的行业越多,可能代表他的创作能力越差,做得好的人往往善于自省。在我看来,文学不是非此即彼,就我的阅读经验来说,我只对黑色幽默的作品有点反感。我努力地想把好作品中的营养吸收过来,很多作家还喜欢故弄玄虚摆布读者,我很反感。

文汇报:从瑞昌县的警察生活、进入媒体圈、开始写作,多重身份的转换会令你感到焦灼吗?

阿乙:不会,我只会为没有实现而感到焦虑。比如当警察时会因为没有成为编辑而焦虑,但当了编辑之后就把警察的生活抛在脑后,每一种新身份都是我想做的事情,就像为了喜欢的姑娘上刀山下火海。甚至我有段时间跳槽很频繁,也是在用这种方式换取对自身能力的认可。

文汇报:县城和警察的经验一度是你创作的源泉,现在适应大城市的生存状态了吗? 这两种生活分别给你的写作带来哪些东西?

阿乙:我觉得我还是洪一乡出来的那个人,人最开始的十年就决定了他的一生,虽然你老想挣脱它。我觉得北京始终是融不进去的,我也不太愿意融入,它对我来说就是一个居住的地方,包容性很强,在这里可以找到很多志同道合的朋友。

警察经历的灵感与始终面对国家机器让人变得敏感有关。一般写作者没有这种概念。在我的小说里可以看到真实的人和警察的关系,从心理上我也想写好这些。

现在和以前不一样了,以前老想折腾,现在只要在一个地方写东西就行,我的欲望很低,也没什么大追求,已经进入了“老年时代”。(笑)

文汇报:在媒体当编辑的经验对你的文学创作有什么影响吗?

阿乙:我当时看美国密苏里新闻学院的经典教材 《新闻报道与写作》 做了很多笔记,写作的原则大都根据这本书。小说叙事和新闻都讲究节奏,但新闻只要快速地把一件事的前因后果交代清楚,文学则要提供一个世界。比如庄园里发 生了一起命案,新闻只要把命案讲清楚,但文学要描绘整个庄园,里面有哪些植物,有多少女佣、来自什么地方……这和新闻报道的叙事是反的,是慢的。

我看新闻时会下意识地找些写作线索,比如有个人出车祸死了,别人把尸体拿去当牛肉卖了,这可能是个假新闻,但我可能会写成鬼鬼怪怪的小说。比如 有个农村的老头吵着要吃牛肉,在农村吃牛肉是件很大的事,附近也没有人杀牛,卖肉的骑车出去,天下着大雨,路边有一具尸体,卖肉的一咬牙拿回家把肉剁了, 拿到老头家,却发现他家大门紧锁,周围邻居说老大爷实在想吃牛肉就自己出门去镇里买……我想编这样一个故事。

文汇报:近期还会有哪些作品问世? 未来有何写作计划?

阿乙:今年大约要出三本书,马上要出版 《情史失踪者》,《早上九点叫醒我》 的意大利版也将会推出。现在压力没有那么大,长篇写完再写任何东西都很轻松了,我在通过写短的东西,等待一个合适的长篇小说的机遇。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室