老面孔,新气象

http://www.chinawriter.com.cn 2016年01月15日10:37 来源:北京青年报 |

|

|

|

|

|

|

|

新年新开始,作家们的新动向也呈现出一番新气象。今天青阅 读关注的这几位作者,在各自领域里都不是新人,然而他们或因新作品出版而备受瞩目,或因老树发新枝而受到欢迎,或因开创新风格而令人惊艳,或因改变自己而 让人好奇。不同方向的新动态让这个开年呈现出勃勃的生机,也让我们对2016年图书行业的新发展充满了好奇和期待。

冯骥才: 给俗世奇人们配张画像

1 月6日的北京老国展因为图书订货会人流攒动,素有“行业风向标”之称的订货会成了出版社、作家和读者交流的平台。作家带来自己的新作品与读者畅谈新年新气 象,冯骥才就是其中一位。在人民文学出版社的活动区,新版本的《俗世奇人》(足本)新书发布,书中的人物不少故事读者已经颇为熟悉:《泥人张》、《好嘴杨 巴》、《刷子李》……以清末民初天津的市井生活为背景的《俗世奇人》,每篇都讲述了一个人物的生平事迹,冯骥才说,他的创作素材多收集于流传津门的民间传 说。

此番新版本,这些俗世奇人的队列里又多了几口子:根据近年来搜集的新故事,冯骥才创作《神医王十二》、《燕子李三》、《黄金 指》、《冷脸》等18篇新作收入其中,笔法依然是以社会背景写天津的风土人情。“我在天津出生,和别的作家不太一样,我一直生活在天津,从小就是被这些故 事耳濡目染长大。”冯骥才说。

要说《俗世奇人》(足本)最大的变化当属插图。除了写字,冯骥才的绘画功夫同样了得,借这次出版,冯 骥才给书中这些人物画了39幅漫画像。谈起画画,他说这也是他的日常爱好——他经常在家画家庭漫画定格下家庭温暖瞬间,是为私人练笔作品。谈到给书里的人 物配图有什么诀窍,冯骥才回答说:“写小说和画画这两样我都干,里面的形象思维是相通的。”他举契诃夫的名言“文学就是要立刻生出形象来”,讲到自己的绘 画创作:“如果没有形象,用多少语言都没用。我在构思人物的时候,心里面的形象不够具体,但是一旦写出来,他的形象就丰满很多,画他的时候就很容易了。”

新 书发布之日,正赶上北京味儿的电影《老炮儿》上映,有读者表示,《俗世奇人》(足本)中的民俗艺术和“奇人绝技”也应该算是日渐消失的天津记忆,冯骥才点 点头。他表示:上世纪80年代纯粹的文学精神影响并支撑他将传统文化抢救、保护和传承工作坚持下去。“也因为写过《俗世奇人》等文化小说,了解民间文化和 民俗生活,关注各种身怀绝技的艺人,和传统文化的关系才如此亲密。”说起书中一些篇目入选小学课本,孩子们乐于将其排演成课本剧,冯骥才高兴地说:“我希 望孩子们的课堂里面,多一点能跟生活联系的活生生的传统。这样孩子们才会有记忆,才会对传统有感情。” 文/本报记者 张知依

袁凌: “分裂”在非虚构与虚构间

记者出身的作家袁凌出版新作小说集《我们的命是这么土》(上海文艺出版社出版),该书的故事发生在袁凌的家乡陕西省安康市平利县八仙镇,作者用笔记录下这些属于土地的故事。日前新书发布会在单向街书店举行。

活 动现场,话头是从这个“土”味的书名开始的。袁凌说他接受这个书名,并表示满意,在他看来正是城市人对“土”的误解,才让大家对农村有了偏见。“土并不仅 仅是一种命运,也是支撑乡村的本质。土不意味着肮脏,土是养育我们的东西。”谈到关于“土”的创作,袁凌说,大多数时间,他写这些村民的“土”的劳动, “一方面是写他们的劳动,如何生产粮食,怎样养活自己,我觉得劳动是农民本质的东西。”除了书写土是如何养育人,他还写到土作为自然的武器的一面:“它孕 育了自然里的植物和生物,气候和节气,也孕育了神话和传说。我们看到的土的肮脏落后,但也要明白它养育了我们,再延伸一点,我们眼下的城市文明,不管多么 精巧复杂,它还不是土养育的吗?消费的终端依然还是在乡村的土地上。所以土也意味着我的世界观。我一直觉得不管城市文明发展多么繁盛,可是它的根源如果没 有那种乡土的资源是一天也活不下去。”

从2014年出版非虚构作品《我的九十九次死亡》开始,袁凌以作家身份进入公众视线,此后在 各种非虚构讨论会上,都有他的发言。2015年,他的新作品问世,题材却让人有些吃惊——书名为《在唐诗中穿行》,主讲唐诗的韵和唐代诗人生命的故事。此 番带来新书,他干脆成为了小说家。面对从非虚构到虚构的转换,袁凌承认他的写作有较为明显的“分裂”,不过其中也有勾连:“因为跟我的职业原因,做记者不 可能不写大的虚构类作品,后来也产生了类似于历史的写作,开始写长散文和历史随笔,这些东西都是非虚构的。至于虚构作品,其实从一开始我的小说和诗歌创作 是和报道齐头并进的。”

有关这当中虚构和非虚构是否能够相互促进,袁凌坦陈:“有时候也挺让人觉得很难找到一个平衡点。我写东西可能有一个共同的特点,就是比较强调真实性,不管我写小说,还是写非虚构的东西,其实都是写真实。”

做 记者也许不需要对作品解释太多,但虚构作品恐怕要多些阐释,袁凌表示,希望读者在他的小说里,不仅可以看到人性,还看到物性。“因为人在这个世界上生活, 受到生长的环境和生活物质的影响,这些东西后来会演变成一种社会的控制。比如说我们看起来很繁琐的合作,也是为了一种物质的分配而造出来的。说到底我们的 人性受到物性的很大的制约,我们如果不重视物,就会导致人性的某种缺乏。”袁凌说。 文/本报记者 张知依

路内: 小说终将给出历史答案

去 年的某一天,在路内把《慈悲》的书稿交给人民文学出版社之后,他去上海的龙华寺烧香,这是他的一个习惯。友人张悦然曾经对他谈起一次作家聚会,大家发觉, 小说里死人死得太轻易了,于是默默忏悔了一番。听到这个说法之后,路内开始默默地拜祭自己小说里的“死者”。很巧,他烧香的那天下午,人文社方面就打来电 话,告诉他《慈悲》的书稿被采用了。

今年年初,随着北京图书订货会的召开,不少名作家的长篇面世或即将面世的消息,宣告着2016 年文坛活跃的状态。其中,路内的新长篇《慈悲》,2015年刊于《收获》,今年年初由人文社推出单行本,无疑备受瞩目。小说聚焦于一个国有化工厂,从60 年代的饥荒写到90年代的国企被变卖、工人下岗、各自谋生。通过工人“水生”的命运,路内将目光投向了自己的父辈,以及他们所承载的共和国的重大历史变 迁。简洁的现实主义笔法,节制的叙事,冷静的调子,确如某些评论者所说,让人想起当年的余华。

路内暂时挥别了自己在“追随三部曲”(《少年巴比伦》、《追随她的旅程》、《天使坠落在哪里》)里洋溢的青春,写父辈,写历史,是《慈悲》最为显著之处,而“私人史的重塑”则成为他解释自己小说的一个框架。

在历史框架下的叙事,多少带有自己的温度

1 月8日,在《慈悲》的新书发布会上,路内多年的编辑、《收获》杂志的走走提出,作为70后作家,路内处理历史特别是“文革”的方式,和50后作家的“要个 说法”、60后作家的“消解”都不同,他把历史与个人剥离开,与历史达成一种对话与和解,但不原谅那些恶人。就此,路内做出回应,表示部分认同,但也就 “和解”提出了自己的主张。

“对既往历史的庸俗和解是一种历史虚无主义,是我反对的。我很难说自己和50后、60后作家的区别在哪儿,因为作家呈现的都是个体,小说的这种‘私人史的重塑’并非提供一种历史观,而是在历史的框架下叙事,多多少少带有自己的温度。”路内向青阅读记者表示。

而且,路内不太看重作家的代际分野。“我现在年纪也大了,对50后、60后作家不再有一种必须割裂的念头,阅读经验所提供的上下文关系使我逐渐认可了某种传承纽带的存在——当然也包括国外作家。”

《慈悲》有个关键情节,就是主人公水生替工人们向厂里“要补助”。实际上这是路内父亲的故事,小说的生成,与父子俩聊天谈往事有关。不过,路内说父亲不太爱看他的小说,也没读过《慈悲》。

那么,路内的写作,在多大程度上反映了父辈的经验?又在多大程度上是他自己的理解和建构呢?

路 内觉得,在大量个人经验和抽象思考、形成某种历史观之间,“私人史的重塑”显现了一种矛盾。他告诉青阅读记者,“私人史的重塑有一个好处是我一直能触摸到 温度,能嗅到小说里微妙的气味。我可以理解这些人,甚至是虚构的人物,但是存在一个问题——我很难在这个空间里找到一个合理的逻辑。我父亲是个具象思维的 人,他和大多数人一样对国家和历史充满牢骚,又深爱着国家,他无法反思,无法形成一代人的共识,仅能提供个人经验。我认为是教育出了问题。太形而下的讨论 是不会有结果的。《慈悲》的局限也在这里,在拥有庞大的细节但缺乏可靠的逻辑的前提下,我所能写的甚为有限。我提供了一个人一生的模糊景象,其中有温度, 但我作为作者对历史的理解是被小说覆盖的,只能期待读者来揭开。从这个意义上说,这部小说是被完全交付出去了,它不再属于我了,它恰恰终结了‘私人 史’。”

文学中的意识形态,作者不摊牌,文学评论也会摊牌

“慈悲”是一个很微妙的书名,其实小说的故事比较 残酷,暖色并不多。按照路内的解释,“慈悲”可以有两种含义,一个是普通中国人“内心里基本的善良”,另一个是老百姓向国家之类的强大力量所乞求的“发发 慈悲”。显然,这是一部指向历史、又延伸到今天的小说,它内在的意识形态也给人微妙之感。路内觉得,小说没有办法进行完整的价值判断,但是小说擅长的就是 把这一切都“摊开了讲”。那么,“摊开了讲”有没有答案呢?作者本人“被小说覆盖的对历史的理解”又是什么呢?

路内告诉青阅读记 者,由于近年来一直在读西方左翼的文艺理论,对文学的理解也变得“激进了一些”,他并不否认文学与意识形态的关系,也不回避文学的答案。“文学之中大量地 包含了广义的意识形态,即使不谈历史的话,人的精神,人的境遇,都包含了广义的政治和道德。美学也不是那么孤立的,比如纳粹也可以拥有他们的美学。对于这 些,小说终将给出答案,这是严肃文学在现代世界的使命。作者不摊牌,文学评论也会摊牌。当然我觉得,既定的答案是可疑的,我的想法也会随着时间变化,既有 我个人的变化也有所处时代的进步和倒退问题。仅有一个抽象的答案是不够的,作家要能够应对深刻与复杂的世界。”

三年完成一部长篇对我目前比较合适

七 年之内,路内已发表六部长篇,他的热情、勤奋和成就为业内所公认。其中最长的《花街往事》26万字,最短的《慈悲》近10万字,他说自己有信心驾驭40万 字以内的作品,这显示了他在写作上的多种可能。他说,有朋友批评他写得太快,“其实也不见得,可能就是这几年写得比较密集。写慢一点的好处是避免粗浅,三 年完成一部长篇对于我目前的状态而言比较合适,以后也许会更慢。”

题材的深度、叙事的技巧、语言的掌控,当然还有认识能力,显示着一个作家的特质与格局。没有人怀疑,作为70后最出色的作家之一,路内的文学之路,会有更为开阔的前景。采写/本报记者 尚晓岚

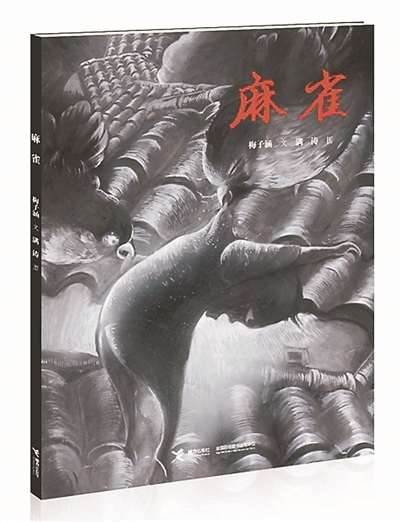

梅子涵: 特别的《麻雀》给特别的你

1 月11日,一个说不上多么特别的下午,开了一场特别的新书分享会。一个“大家说我著名,我跑到外面去没人知道我著名”的儿童文学作家,遭逢了他一生中第一 次新书发布会,来自上海的作家梅子涵因此有些百感交集,说:“真的想哭。”而此番发布的新书、由他创作、中央美院教师满涛绘画的绘本《麻雀》更是醒目:荒 诞的故事古怪趣致,黑白的画面阴郁特别——这在一派温馨甜美的儿童绘本市场上,还真是独具一格!

《麻雀》是个逝去时代的故事,以大 约60年前的爱国卫生运动“除四害”为背景,讲述卷入轰吓麻雀疯狂大潮的孩子爬上房顶,遇到两只会说话的麻雀的童话。故事并不复杂曲折,却在历史的幽暗中 渗出亮光,在今天读来令人回味。梅子涵说因为难忘自己童年的故事,于是“成为了一个成熟的人以后,我在今天成熟的情感和情怀当中非常温暖的把它写出来。”

说 起这本书,梅子涵说起因源自于某次他到北京,中央美术学院绘本工作室负责人杨忠和绘本名家熊亮没来由的请他吃饭,席间谈起他们看过梅子涵的作品,觉得非常 适合改编绘本。梅子涵给他们讲起了《麻雀》的故事,二位绘本工作者听得兴奋不已。于是不久之后这部作品成为中央美术学院一个学生的毕业作品,在当年的毕业 展上一鸣惊人。梅子涵说从此他就不断接到各种电话和短信,要求与他合作,出版《麻雀》的绘本——其中有台湾著名的绘本出版商,也有在毕业展上一眼相中《麻 雀》的接力出版社总编辑白冰。在反复审慎斟酌很久之后,梅子涵最终决定和白冰开启首次合作,还威胁他:“合作不好的话,以后你就不要再找我了。”

年 轻的插画师满涛成为绘本的画者,于是《麻雀》开始了长达四年的打磨。梅子涵是共和国的同龄人,而出生于1982年的满涛则与他的女儿同龄,跨代的合作充满 陌生感,火花别样多。满涛在创作期间完全为《麻雀》的文本着魔,每一个找他的客人,首先都要听他朗读一遍这个故事,他以这种方式来寻找画面的感觉。不过梅 子涵经常会给他提意见,比如会打电话说“小满,你画得太胖了吧,那个时候没有很胖的人”,他就说“是啊,那个时候饭都吃不饱”。两个按梅子涵的话说“都很 有硬度”的人经过反复的磨合,最终呈现出《麻雀》这种既复古又现代、既阴郁又暖萌的独特风格。面对这样一本“另类”的原创绘本,中央美院绘本工作室的田宇 老师说:“我觉得一个年轻的艺术家,和一个前辈中的前辈,他们之间的碰撞一定要产生出我们没有过的新东西,才算是为中国的原创绘本带来了新的贡献和发 展。”

梅子涵很同意田宇对《麻雀》“怪”的夸奖:“给儿童的文学,非要笑嘻嘻吗?不可以有别的吗?你永远不见的话,永远什么都是怪的。如果你对别人很多的东西都能够理解,这就是我们所说的视野。视野就是我们成年人,把孩子今天不知道的东西带给他。”

“非 著名的著名儿童文学作家”梅子涵其实写过非常多的儿童文学著作,而且是著名的阅读推广人,从前他大多是在推广别人的作品,“永远是在读着比我写的更优秀人 的书,然后把他们的书一本一本介绍到中国来。所以人家称我是儿童阅读的点灯人”。然而这一次,他终于点燃了自己《麻雀》这盏独特的灯。 文/本报记者 刘 净植

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室