蓝英年:俄罗斯文学的点灯者(何可言)

http://www.chinawriter.com.cn 2015年07月28日16:20 来源:北京日报 何可言

|

|

|

|

蓝英年,名人蓝公武之后,却从不借父之名自诩知识分子。上世纪80年 代,因打赌开始翻译,译了一些书:《日瓦戈医生》《滨河街公寓》(与人合译)《阿列霞》《库普林中短篇小说选》《回忆果戈理》《亚玛街》《塞纳河畔》《邪 恶势力》(与人合译)《捍卫记忆:利季娅作品选》(与人合译)。上世纪90年代,俄国讲学归来,被友人撺掇开始写随笔,一发不可收拾,之后结集陆续出版了 《寻墓者说》《青山遮不住》《冷月葬诗魂》《被现实撞碎的生命之舟》《利季娅被开除出作协》《回眸莫斯科》《历史的喘息》《苦味酒》《从苏联到俄罗斯》 (与人合著)《那么远 那么近》。

在苏俄文学热早已不再时髦的今天,蓝老重译四十几万字的俄国名著《日瓦戈医生》,只为给自己以及那个共同的时代一个交代。

借 用小说中的话:“当我写作《日瓦戈医生》时,我感到对同时代人欠着一笔巨债。写这部小说正是我为了还债所作的努力。我想把过去记录下来,通过这部小说,赞 颂那时的俄罗斯美好和敏感的东西。那些岁月已一去不复返,我们的父辈和祖先也已长眠地下。但在百花盛开的未来,我可以预见,他们的价值观念一定会复苏。”

与日瓦戈隔着半个世纪的相遇

认 识蓝英年先生许久,才从别处听说,其父蓝公武是民国知识界响当当的人物。民国初年,蓝公武与张君劢、黄远庸被称为梁启超门下中国三少年,曾得风气之先远赴 重洋留学,回国后成为最早一批反日斗士,也曾被毛泽东主席所敬重。英年先生为知识界所敬重,却并非因其显赫的出身。关于父亲的事,他从来很少提及。他的声 名远播,是因笔耕不辍写下的大量文化随笔,还原了我们不曾知晓的苏俄文坛真相;亦是因为,他作为当代最优秀的俄语文学翻译家之一,率先翻译了《日瓦戈医 生》等经典文学作品,为这个时代的文化界输送新鲜的血液。他被称为“俄罗斯文学的点灯者”。

苏联诺贝尔文学奖得主帕斯捷尔纳克,在其小说《日瓦戈医生》中借主人公日瓦戈医生之笔,写下过这样的诗句:“我的时代将发生什么?我轻倚门框,捕捉遥远音波的余响。”

蓝先生与他的老友们,并不只是那个轻倚门框的倾听者,他们早已一脚迈进时代的门,有时喝喝啤酒,有时指点江山,更多时候,他们是在用自己的方式,参与到每一个时代的脚步中去。

最 初是在1958年,蓝英年因为“中右”的身份,被下放到青岛一个叫做李村镇的地方劳动锻炼。山坡上休息的时候,看到通讯员送来的《人民日报》,一整版都在 批判《日瓦戈医生》,这是与日瓦戈的初次相逢。源自一种“不安分”的好奇心,他写信给远在美国的叔叔,索取这本书。当时叔叔在联合国秘书处任译员,应国内 政府部门需要,定期给国内寄送最新的科技书刊,由蓝英年代收。于是这本1958年版的苏联禁书《日瓦戈医生》漂洋过海,静悄悄地落入了召唤者的手中。多年 后人们才知道,那是美国情报部门资助的第一个俄文版。当时全中国知道这本书的人并不多,蓝英年拥有的,恐怕是当时全国仅有的一本。这本书在他手里安睡了许 多年,因为藏在马列著作中才躲过了红卫兵的火把。若不是后来的一次打赌,他与日瓦戈的关系,或许只是隐秘的书中朋友而已。

1983 年夏天,到人民文学出版社聊天,提到这本当时苏联国内的第一禁书,一位编辑打赌,根本不可能有俄文版。蓝英年得意地说:我有俄文版,第二天便拿到了出版 社。时任人民文学出版社外文部主任的蒋璐当即拍板,指定蓝英年翻译。一场译者与作者的私交开始了,蓝英年与帕斯捷尔纳克,隔着崇山峻岭,通过一个叫日瓦戈 的小说人物,通过40万字的俄国故事,开始了跨越时代的漫长对话。

翻译之初,为了赶时间,找来精通俄语的老编辑张秉衡合译。张译前 半部,蓝译后半部。正当两人挑灯夜战时,反精神污染运动开始了。翻译工作被搁置。很快,运动结束了,当时的外国文学出版社总编辑孙绳武带着四季歌编辑来到 蓝英年家,在墙上的日历本上,勾画了一个日期:必须在这一日前完稿。人民文学出版社要抢先出版。于是,蓝家每日都有一名叫做张复生的编辑,骑自行车来上门 取稿。稿子取回,当天编校,如此循环作业。便有了国内第一个中文版的《日瓦戈医生》,出版日期是1987年1月。

时光恍惚30载,这个夏天,我们在蓝先生的书房里看到了烫金书名已经完全脱落的1958年俄文版,还有那个晚了近30年面世的中文首印版。后者版权页上记载的首印数10万册。与如今新书首印1万册都算可观的状况相比,可见当时热闹程度,也折射了时代的阅读变迁。

1987年以后的岁月,经历了更多安静的翻译生活,穿插着热闹的文化随笔写作,与日瓦戈的缘分似乎未断。他隐约觉得,缺少一个认真的了结。

翻译就是查字典

在 英年先生家所在的崇文门外大街,面朝明城墙遗址的书房里,先生拿出各种厚厚的俄文词典,对前来请教书稿问题的编辑说:“翻译就是查字典。”这大约是 2014年的事情,距离第一版《日瓦戈医生》的翻译将近30年了。他们讨论的仍然是这部书稿。哪处人名翻译不统一,哪个地名翻译要规范,哪些句子原本就如 此费解……

大约2010年起,早已退休在家,仍然稿约不断的蓝先生,坚持以每天两三千字,甚至只有一两千字的速度,开始重译《日瓦 戈医生》。这是因为,当年与人合译,总觉前后文风不统一。况且大跃进的速度,难免疏漏。于是,3年时间,40多万字,全部从头来过。远在杭州的江弱水教 授,一直偏爱此书,甚至通过英文版,发现旧译本遗漏了重要的一句话:“人是为生活而生,不是为准备生活而生。”听说新译本出版,辗转问到编辑,知道这句话 已经加上,才算安心。此书后附诗歌部分,曾经有读者来信指责,译文太过学究气。蓝先生特意找来擅长诗歌翻译的谷羽先生重译诗歌部分。认真做事的人,或许都 难以容忍明知而不能去改的错。

虽自谦“翻译就是查字典”,译者的较真是体现在方方面面的。编辑发现一些疑问,上门请教,两人埋头拿 着厚厚的俄文原版,和穿插着各色笔记的译文打印稿,翻着几本砖头一样的字典,一处处核实,往往一下午只能改定几处。这是一部诗人写的小说,带着当时未来派 诗人的手法,据说俄国人看俄文版也不是很容易读懂。蓝老翻译时,首先要尊重原文,并不肯为了所谓中文的流畅改变作者风格,不是十分有把握处,宁可直译原文 句式,多意的词语,反复推敲,对照上下文,确定最合适的译法。几十年来,所有翻译工作者的工作,都是这样琐碎而寂寞的。

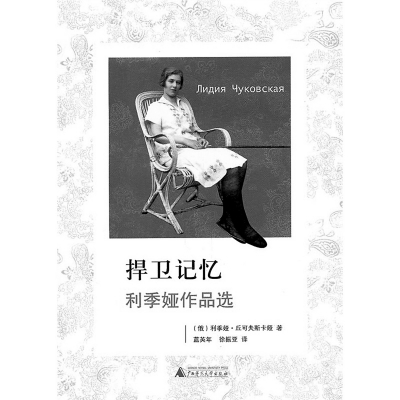

这几年,蓝老的寂寞耕耘,换来了出版的热闹成果。与人合译的《捍卫记忆》获得深圳读书月十大好书,随笔集《那么远 那么近》入选《中华读书报》年度十大好书。《滨河街公寓》再版,新书《那些人 那些事》也已上市。手头还有更多的翻译任务,因为眼疾而搁置。

上 世纪80年代末90年代初,蓝先生曾两次应约到苏联讲学。那时正值苏联大解体,他订阅了七八份报纸,天天关注时局,对苏联形势的了解,甚至超过了许多苏联 人,朋友们开玩笑,说他完全可以给苏联大学生做形势报告。时间久了,竟觉得无趣,他想探究一个民族政治文化中的深层问题,于是开始泡图书馆。那时他每天上 午上课,中午吃个面包就直奔图书馆。图书管理员都是女士,每个人值班的时候,蓝先生常常买鲜花相送,于是可以随意进入书库,甚至周末也可以缩在图书馆里。 在这些一手的资料中,他渐渐读到了许多与传统文学史截然不同的内容。作家作品的命运,背后的政治力量浮沉,这些过去从不曾听说的真实,令人害怕,也给了他 探究和思考祖国命运的力量。对于那些过去曾被误解或被历史掩埋的真相,他如饥似渴。高尔基因何出国?法捷耶夫为何举枪自杀?帕斯捷尔纳克为何拒绝接受诺贝 尔文学奖?一系列疑惑开始有了答案。蓝英年开始有意识地大量记笔记,搜集多方面材料,反思苏联时期的文学史。这些史实资料都是“干货”,成为他后来各种立 论的强力支撑。

回国后,跟英语翻译家董乐山聊天,说起在苏联的心得,说起普希金、莱蒙托夫、法捷耶夫、马雅科夫不为人知的一面,说 起《静静的顿河》《未被开垦的处女地》背后的故事,董先生告诉蓝英年:你说的,正是我最想知道的,可跟当下人们对苏联文学的理解那么不同。他鼓励蓝英年一 定要写下来,说:你写一篇,马上给你送去《读书》杂志发表。跟《人民日报》的编辑舒展喝啤酒,谈起同样的话题,舒展说:你要是不写就是你懒!

于 是有了一万字的长文《冷月葬诗魂》,董乐山立即交给了当时在《读书》杂志做编辑的扬之水,编辑上午看稿,下午就打来电话,小做删改,立即发表。许多年后, 蓝英年还感慨:这一发表便不得安宁了。接下来的几年里,给《读书》《博览群书》《随笔》《收获》4家国内最有影响力的读书类杂志同时开专栏,文章少则几千 字,动辄上万字。几年下来,结集出版了七八本集子。上世纪50年代他开始翻译内部资料,几十年翻译了那么多书没出名,这一下子的热闹实在让人吃不消。回想 那些年的轰动,是那些“离经叛道”的文章恰逢其时,赶上了上世纪90年代文化界的反思热。在此之前,国内对苏俄文学的认识很有限,只是跟风,哪一部作品在 苏联获奖了,特别是斯大林奖,我们就会翻译过来,其他作品无法进入我们的视野。蓝英年基于一手资料对苏俄文学的梳理,打开了人们的视野。王蒙说:“通过你 的文章,我才真正了解了《未被开垦的处女地》。”黄宗江说:“老弟你的书太好了,原来我们糊涂了这么久……”

蓝老的“文艺生活”——也算肖像

前不久一个清爽的夏日午后,蓝先生和老伴早早地坐上了门前的公交车,去往繁华热闹的南锣鼓巷,出席他30年后重译的新版《日瓦戈医生》新书朗读会。编辑问要不要接送,蓝老说,公交车很方便。

下 午2时,在一家小剧场的咖啡厅,朗读会开始。到场的有中年诗人欧阳江河、青年作家任晓雯,更多的是各个年龄段的文学爱好者。年轻小伙儿抱着一摞蓝英年的书 请他签名;几位姑娘怀抱鲜花飘然而至;一位小学生读者和母亲上台朗读了小说选段。全场3个小时,多数时候,82岁的蓝老端坐在众人目光中,不见倦意。上台 交流的时刻,他起身,像一棵高高的白桦树,依然挺拔刚健。灯光洒下来,蓝老与日瓦戈医生隔着时代、语言和地域相遇。转眼快半个世纪了,谈起那些风中的往 事,在场者,有人感同身受,有人似懂非懂,有人若有所思。这场景,如同老友资中筠那年钢琴演奏会的题目:冬天与春天的对话。

下午6时,经过几轮读者提问和签名以后,蓝先生被簇拥着走出热闹的剧场,穿过长长的胡同,拒绝了众人打车相送的热情,坐上了返程的公交车。

这 样的面对面,只是插曲。大多数时光,在蓝老崇文门外大街的书房里,都是安静的读书生活。几个房间里都是书。外国文学、古典文学、各种朋友赠书、签名本,比 如钱钟书、张中行、流沙河。更多是他四处搜集来的俄文原版著作。他那些犀利到让人无可辩驳的文章,都得自这些泛黄的书页。蓝老仍然每天下楼取报纸,关心国 事。每天对着电脑收发文件也是功课,当然多是与读书相关。你发过去的邮件,甚至可以秒回。台式机坏了,换了笔记本电脑。手边放着老花镜、放大镜,几个指头 在键盘上飞舞。蓝老调侃自己电脑水平还行,远在某老友的“一指禅”之上。

偶尔朋友来访,开门迎接的是他爽朗的笑。临别,他总是送到 电梯口,电梯关闭那一刻,留在记忆里的,是他高高的身板。夫人罗女士总会给来客泡上一杯茉莉花茶。蓝老坐在蓝布沙发里,明城墙公园那边过来的阳光,经过阳 台上不知名的花草,刚好侧映出蓝老的轮廓。你听他谈天说地,常常惊讶这人的记忆力:记得在中国人民大学读书时,运动会跳高全校第二,吴玉章校长亲自颁发奖 章。当时吴校长是国家3级干部,毛主席是2级,蓝老至今只是19级,最小的级别是24级。

虽然蓝老很少谈及父亲的影响,胸怀天下的 视野与气度,仍可见家族的遗传。他的阅读与谈话,多与大的时代格局有关。他似乎对历史、军事、政治充满本能的兴趣,对文化乃至文学背后的权力角逐和形势变 迁有着超人的敏锐。以致在苏联讲学的日子,也是从政治形势入手进入文学的。这是沉浸在文本里的批评家们看不到的世界,也是蓝老随笔文章的过人之处。

这 一天,又被几个围坐的年轻人问及父亲的影响,他脱口而出:“父亲最大的影响是对日本法西斯的仇恨。”这才谈及父亲:上世纪初留学东京大学,与后来成为日本 首相的犬养毅同班。留学归来,上世纪30年代在中国大学教书,宣扬抗日思想,曾经被日本人逮捕。父亲不让英年受奴化教育,所以蓝英年的童年是在圆明园的一 片蝉声中度过的。后来到晋察冀边区联合中学读书,爱上了古典文学。到中国人民大学学俄语,以致越走越远,却是时代的捉弄。

蓝老说: “我一向回避谈先父,更不用说写他了。这并非他有什么污点,影响我的前程。我离休多年,已无前程可言。他对我也无负面影响,相反,我还沾了他不少光呢。 1957年9月12日,董必武在先父公祭大会上代表中共中央追认他为共产党员时,批判我的会刚开完不久,正是划右派的关键时刻。我未被划为右派是先父在冥 冥中保护了我。而我之所以避免谈他,是因为我厌恶‘官本位’,不愿人知道我是‘官’的儿子。”

蓝老爱喝啤酒,也是命运的馈赠。 1957年下放青岛劳动锻炼,爱上了这一口。资中筠、朱正、王得后、邵燕祥是常挂在嘴边的酒友兼文友,如今又有年轻的编辑加入。老友们个个老当益壮,虽然 酒量下降,思想依然活跃,著述不断。前些阵子,一家可以喝到纯正黑啤酒的餐厅倒闭了,仍不能阻挡相约饮酒清谈的兴致。如今,新版译著上市,蓝老要掏腰包, 至少买三五十本,签名赠老友。他说:“吹牛许久了,书终于印出来,该送的一个也不能少。”

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室