端午节别只剩下“壳”

http://www.chinawriter.com.cn 2015年06月21日08:35 来源:北京晨报 何安安

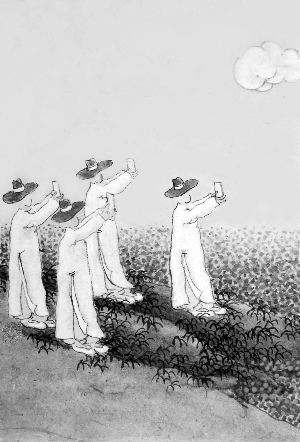

天气特么真好,人人仰天拍照。 你看朋友圈里,白云到处乱飘。

又到一年端午时,距离2005年曾经闹得沸沸扬扬的韩国端午祭“申遗”已过去整整十年。

2005年11月24日,由韩国申报的江陵端午祭被联合国教科文组织正式确定为“人类口述及非物质文化遗产”,至此,中韩端午节“申遗”之争,以韩国胜利而告终。

十年之后,端午节依旧,江陵端午祭却早已成为韩国本土化节日,吸引着海内外的游客到访。

“人家把端午变成了自己的东西”,而我们“有必要回顾和反思”,这对中国的文化遗产保护有着相当大的借鉴意义,作为当年支持中韩两国联合申遗的历史见证人,在十年之后的今天,北京民俗学会秘书长、民俗专家高巍有话要说。

端午祭演变至今方成品牌

我们都知道,2005年,韩国江陵端午祭“申遗”成功,事实上,早在1967年,韩国就已经将其确定为国家第13号非物质文化财产,而到其走向世界,用了30多年的时间。

当然,一个民俗文化品牌,需要更加长期的时间去打造,在不断地对比中发现规律。端午祭早在高丽时期就有记载,与韩国的农耕文化不断结合,发展到今天,形 成了独特的风俗和传统,有着非常丰富的细节,包括祭神、吃车轮饼、荡秋千、摔跤、跳农乐舞、演假面剧等大大小小几十项活动,演变成当地的重要民俗文化品 牌。中国周边的国家和民族,也都把端午节和自己当地的民俗结合在一起,形成了自己独特的节日特色。比如日本,就是将端午节和传统男儿节合并;越南则称为正 阳节,既要吃粽子,也保留了端午驱虫的习俗。

端午节成了大家都可以切割的唐僧肉,而我们却只剩下了端午节这个壳。到现在,甚至出现了质疑,质疑端午祭和中国有什么关系,这是一种悲哀。

道安康不道快乐是种矫情

现在有人在网上说,端午节不应该互祝快乐,而要互道安康,因为端午节是一个祭祀的日子,是个悲壮的日子,这实际上是一种矫情。

许多考据表明,端午节的源起要比屈原出生都早得多,划龙舟、包粽子这些习俗,更多地得来于祭祀龙神。实际上,中国的传统节日,往往和节气相关。端午在夏 至来临之前,季节交替,容易对人体造成伤害。这种情况下,人们在这个日子里,举行一些仪式、活动,以期调整身心,做好度夏准备。

在过去的两千多年历史中,端午节的习俗、传统,都在不断地演变,包括祭祀屈原的习俗,就是在演进过程之中加入进来的,而且这个说法在北方并没有群众基础。

老北京过端午习俗多多

我曾经总结过老北京过端午的各项习俗,大概有20多项。比如包粽子,缠缯子,戴红绒花,喝雄黄酒,吃“红”菜“黄”菜,兰汤沐浴,斗百草,抹指甲花,诗 会,听节戏(《白蛇传》)等,给小男孩额头写“王”字,归宁,端午要账,买桑葚、大樱桃、草编,舞龙,踩高跷,出游避灾,采益母草(天坛),跑旱船,赛龙 舟,药王生日,挂艾蒿、菖蒲,挂钟馗像等。

比如端午要账,这在民谣儿歌里也有体现,“新歌巧调,庆贺迁乔,雄黄酒开杯畅饮,灾病全消,必须吃杏儿、粽子、桑葚、樱桃。羡诸公大吃八喝多快乐,都来到本家的新房,说说笑笑。这件事说来也有人难受,那要账的直跑了一天,总没找着。”(《端午节迁徙》)

这些咱老北京过去的端午习俗,到今天人们要么不知道、不理解,要么不知道这和端午节有关,而祭祀仪式、遗俗,也更多地被商家甚至一些地方的政府部门贩售,成为单纯招揽游客的“道具”。

端午融入生活不盲目复古

今年的端午节恰好临近国外传来的洋节“父亲节”,在很大程度上,也成了今年端午节的特色,把端午节中的对亲情的沟通,当成两个节日的结合点。另外,端午 节和第十个文化遗产日也离得比较近,所以今年很多端午活动和文化遗产日活动结合在一起,也是端午节融入生活的一个体现。

当然,中国的传 统节日,有自己的体系和特点,有广泛的适应面,融合了敬老爱幼,对社会的责任、自身修身养性、对自己进行道德培养、娱乐等多方面的东西,所以才更加具有生 命力。端午节不是一个单一的节日,不能像“父亲节”、“母亲节”这样,只是给爸妈搓搓脚、揉揉背,流于一种形式。

端午进社区民众自发过节

在今天,如何过好端午节,借鉴是一个方面,还应该从政府搞群众文化向民众自发搞活动进行转变。一个比较明显的变化是,近年来,端午节活动更加小规模化,更多地进入了社区、校园,能够落地。

比如陶然亭公园,已经连续九年做端午节祭祀礼仪,每一次当我向屈原像行礼,诵读祭文时,都是一种震撼,在那样的场合,有一种神圣、庄严、空灵在里边。

现在很多社区都有社区协调委员会,这是一个非官方的居民和驻区单位的协调组织,如果能把他们的能动性都发挥出来,共同参与。商家适时推出一些粽子之外的 节令用品,民众也进行一些适合在家里做的活动,比如为家里的老人悬挂蚊帐、更换凉席。在老北京的老话里有“端午节黄鳝赛人参”,我们也可以在餐桌上加一道 黄鳝,都是非常有意义的。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室