名家和书,会有什么样的故事

http://www.chinawriter.com.cn 2014年08月18日11:03 来源:文汇报 王磊 陈村 摄影:肖全

陈村 摄影:肖全 杨澜

杨澜 张新颖 摄影:叶辰亮

张新颖 摄影:叶辰亮 王佩瑜 摄影:叶辰亮

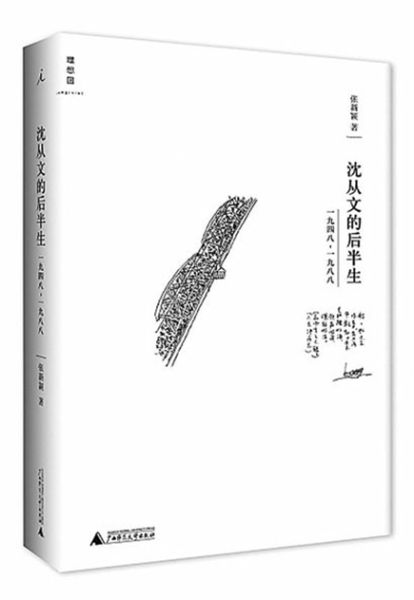

王佩瑜 摄影:叶辰亮 《沈从文的后半生》避免写一个人“受苦受难的故事”,尽管那样写可能会吸引读者。

《沈从文的后半生》避免写一个人“受苦受难的故事”,尽管那样写可能会吸引读者。 《断舍离》:很多人想用不断占有填补内心的空白,却缺少清理能力,从房间到头脑心灵,都堆满了杂物。

《断舍离》:很多人想用不断占有填补内心的空白,却缺少清理能力,从房间到头脑心灵,都堆满了杂物。本报8月9日推出《上海书展特别报道·名家谈书》整版报道,介绍陈思和、施大畏、杨燕迪、金星4位文化名人和阅读的故事之后,收到读者热烈反馈。

今天本报继续推出陈村、张新颖、王佩瑜、杨澜和阅读的故事。

陈村:《草叶集选》的“好”永不会过时

2014年5月5日一大早,作家陈村在网上旧书店“布衣书局”乱逛,突然看到一张熟悉的书籍封面:《草叶集选》,惠特曼著,楚图南译,人民文学出版社1955年10月北京第1版。他赶紧花63元人民币拍下。这天恰好是陈村60周岁生日,他格外高兴。

睽违快40年了!“我赞美我自己/歌唱我自己/我所讲的一切/将对你们也一样适合/因为属于我的每一个原子/也同样属于你……”积存在岁月杯底的诗句张口就来,不用刻意回忆,往昔场景瞬间切换眼前:上世纪70年代中期的某一天,上海,在好友蒋晓松,蒋晓真兄妹的家中,包括陈村在内的喜欢文学和绘画艺术的“一伙人”围着桌子站立着,一人朗诵一段《草叶集选》中的长诗《自己之歌》。气氛热烈而庄严。如此直白、简单,甚至口语化的诗句,向这群年轻人的生活中投来一道道明亮的光芒。陈村说:“从《草叶集选》中能找到一些当时稀缺的东西,那是一种从人文和人道的角度来看我们所处的世界、社会和人际的关系。这种精神吸引我们。”

当年,在闭塞的文化环境里,陈村并不清楚自己“一见钟情”的是一本享誉世界的诗集,也无从知晓惠特曼开创的这种热情乐观的自由诗风曾在上世纪20年代之后极大地影响了闻一多、郭沫若等中国诗人的创作。他只是本能地被诗中既自然又贴切、既轻松又正直的能量所感召。

书不是自己的,又喜爱得不行,陈村于是决定借来抄。那个年代,读物匮乏,好书是宝贝,没有复印机,想留住“过路书”的唯一办法就是自己抄出一本来。陈村抄下整本《草叶集选》的笔记本一直保存到了现在,有闲的时候,会随手翻到一页读读。在后来的日子里,陈村又陆续购买了一些其他译者翻译的新版《草叶集选》。“也都译得很好,读起来很舒服,不过我最喜欢的还是当初看到的那个楚图南译的版本。”

后来,美国电影《爱情故事》传到中国,影片中当男女主人公要结婚时,所念的一段诗句正是引用《草叶集选》中的《伙伴哟!我给你我的手!》:

“伙伴哟!我给你我的手!

我给你比黄金还宝贵的我的爱!

我在说教和解释法律以前给你我自己!”

又过了若干年,另一部美国电影《死亡诗社》引用了一段《啊,船长,我的船长哟》:

“啊,船长,我的船长哟!我们可怕的航程已经终了,

我们的船渡过了每一个难关,我们追求的锦标已经得到,

港口就在前面,我已经听见钟声,听见了人们的欢呼……”

每当此时,陈村也很激动,为的是好作品的“好”永不会过时,通过被另一些艺术作品引用而获得证明,并且感动和激励更多的人。

时至今日,读《草叶集选》的年轻人不像过去那样多了,陈村说他能够理解:书更容易得到了,而人们对娱乐性的、与生活贴近的书更感兴趣,对经典类书籍却敬而远之了。在陈村20多岁的时候,他常常从插队落户的地方跑回上海,一住好几个月,最主要的享受就是和好朋友在私底下交流好书,压低了音量听一些西方古典音乐,欣赏一些不朽的绘画作品。艺术资源非常稀少,人们交流的一幅列宾或者梵高的油画,往往原本是印在哪本已经残破了的杂志上,被撕下来保存着的。那个时候人们的艺术热情空前强大,陈村不仅抄过《草叶集选》,还抄过《约翰·克利斯朵夫》和《小癞子》等书,根本感觉不到辛苦。“书籍周转得极快,常常是一天或者一个晚上,流传书的路径上,把你算上一个,你就很幸福了。”

陈村认真地说:“惠特曼的《草叶集选》是一本好书,可以读读。我希望更多的人、更多的年轻人能够读到它。《草叶集选》是不会过时的,对今天中国的读者来说,读它仍然兼具审美教育和人文教育的双重意义。”

本报记者 吴越

张新颖:《沈从文的后半生》了却我多年心愿

30年前,沉寂多时的沈从文犹如“出土文物”,跃升为文学研究热点。那时还是复旦大学中文系本科生的张新颖也读沈从文,也觉得挺好,但是并没有特别的感受。直到1992年,读到了《湘行书简》。这是一组信札,写作于1934年冬天。沈从文从北平回湘西老家,一路船行所见所想皆落于纸笔,寄予爱人张兆和。从《湘行书简》而始,张新颖真正开始对沈从文发生兴趣,“这里面有天地,有人,有历史,而他在表述这些东西的时候表述得很好”,例如下面这段话——

“我们平时不是读历史吗?一本历史书除了告诉我们些另一时代最笨的人相斫相杀以外有些什么?但真的历史却是一条河。从那日夜长流千古不变的水里石头和砂子,腐了的草木,破烂的船板,使我触着平时我们所疏忽了若干年代若干人类的哀乐!我看到小小渔船,载了它的黑色鸬鹚向下流缓缓划去,看到石滩上拉船人的姿势,我皆异常感动且异常爱他们。我先前一时不还提到过这些人可怜的生,无所为的生吗?不,三三,我错了。这些人不需要我们来可怜,我们应当来尊敬来爱。他们那么庄严忠实的生,却在自然上各担负自己那分命运,为自己,为儿女而活下去。不管怎么样,却从不逃避为了活而应有的一切努力。他们在他们那分习惯生活里、命运里,也依然是哭、笑、吃、喝,对于寒暑的来临,更感觉到这四时交递的严重。三三,我不知为什么,我感动得很!我希望活得长一点,同时把生活完全发展到我自己这份工作上来。我会用我自己的力量,为所谓人生,解释得比任何人皆庄严些与透入些!”

张新颖深深为之触动。“我们有对历史的反思,里面包括着朝代的更迭、战争、暴力,可是沈从文感兴趣的是普通人在漫长时间里的喜怒哀乐,他们的生活和他们的命运。如果历史不写这些东西,文学就应该来写这些东西,这些被大历史忽略的东西。”

1996年,张新颖又读到了《从文家书》。家书比较集中地披露了1949年之后沈从文的际遇和内心世界,从此张新颖对沈从文的后半生特别感兴趣。他不断地重读沈从文,每一遍都会有多一点感受涌现出来。各方面的研究准备差不多持续了20年,终于在2013年用了一年的时间落实成书,“了却了我长久以来的心愿”。

读者该怎样来读这段个人史?张新颖说:“不同兴趣的读者可以从不同的层次去读。你可以把它当成是讲述一个平凡的人在剧烈变动的时代里怎么活下来的故事,也可以看成这样一个人不但挣扎着活下来,而且还挣扎着创造一番事业的故事。还可以看成一个人在没有路的时候走出一条路,在做不出事情的时候做出事情,创造力推动他前行的故事。解读可以无限制罗列下去,但归根究底,这是关于爱的故事。文物和文物,不是一个个孤立的东西,它们各自保存的信息打开之后能够连接、交流、沟通、融会,最终汇合成历史文化的长河,显现人类劳动、智慧和创造能量的生生不息。工艺器物所构成的物质文化史,正是由一代又一代普普通通的无名者相接相续而成。而在沈从文看来,这样的历史,才是‘真的历史’。他后半辈子做的杂文物研究并不是找罪受,而是真心热爱。他在1934年《湘行书简》里表达的将自己的文学与历史研究致力于关注普通人命运的心愿,与几十年后的杂文物研究相贯通。沈从文的后半生和前半生,通过这种爱连接起来。”

张新颖说,他写作《沈从文的后半生》时刻意避免写一个人“受苦受难的故事”、一个“被动的命运的故事”,虽然那样写可能会吸引读者更多的兴趣。“我想写一个人在那样的处境下,还能创造事业、承担命运。我要写出一个人可以不被时代历史所左右,在一个非常狭小的空间里还勤恳做事。我想写出人这个物种所应该具有的生命力。”

本报记者 吴越

王佩瑜:《传家》给子孙后代的“锁麟囊”

一张条几,一壶普洱,闲来无事,王佩瑜喜欢在家中就着茶香伏案翻看四卷本《传家:中国人的生活智慧》,静静的,慢慢的,百看不厌。

接触到这套《传家》,王佩瑜坦言由于作者的缘故。作者任祥,是京剧名伶、正字辈当家旦角顾正秋的女儿。读着读着,王佩瑜深有感触,“这套书的写作与我所从事的京剧表演艺术一样充满了仪式感。传承传统文化,不是一件容易的事,既需要有大的宏观呈现,也需要有小的精致讲究。”

王佩瑜告诉记者,《传家》起因于家传。任祥深受中国传统文化的熏陶,以五年的时间将日常生活中遇到的点点滴滴汇集成百科全书式四卷本《传家》,小到种菜、吃饭、喝茶,大到戏剧、礼仪、处世,结合文字、影像与生活,以创新的手法整理了我们的文化资产。“这套书不是寻常意义上的阅读类书籍,而是教给你一种值得参考的生活方式。任祥用心传承着中国人的生活智慧,就像在为子孙后代精心缝制‘锁麟囊’。”

这一点,王佩瑜早已领悟,“今天的现代人容易受到外来文化的影响,但在接受外来文化的同时,也需要清楚地知道来时路——老祖宗传给我们的哲思与财富。”这也正是任祥完成《传家》的初衷。“我很能理解任祥在这套书的序言中所坦言的,种种的用心,都是希望儿女们能藉此更了解他们的父母,以及先人的经历与智慧。更希望他们能代代相传下去,丰富后代子孙的生活文化。”从印刷到装帧,从排列到配图,《传家》无不透出尽善尽美的理念,雅致精美得让王佩瑜爱不释手。不过,最让她动容的,是从书中读到了许多温暖、富于人情味的东西。就像龙应台说的那样,看起来,任祥是在写知识的重要,事实上,她在写的,是人,如何在生活中被“文化”自然而然地托起、养成,像湖水浮起小船,像荷叶托起水珠。

“你看,谈及中国传统戏剧尤其是京剧的章节,任祥没有空谈理论,而是说从母亲那里如何耳濡目染国粹的美好,甚至自母亲的七十六出戏码中择出代表了“忠孝节义才德容情”的八位女子造型,将她们以铅笔稿的方式,绘制在文旁。”“对于蛋炒饭,作者认为没有好坏,只有习惯,管它是用硬米还是软米,冷饭、隔夜饭还是冷水冲饭,先炒蛋还是先炒饭——总之,一堆的博士论文都比不上自家端出的那碗弥足珍贵的蛋炒饭。”“写到珠宝首饰,这样娓娓道来:我自己不常戴珠宝首饰,却很喜欢做闪闪发亮的美丽珠宝,那跟京剧里的服装头饰有很大的关系。以前看着妈妈在舞台上穿绫着缎,一顶头饰上不知缀着多少亮晶晶的珠宝,真是好不神气!那印象一直跟着我,使我迷恋华丽的造型,鲜艳的色彩。”

《传家》中诸多闪着微光的细碎片段,王佩瑜如数家珍。她说喜欢这套书中平实悠长的行文语气,没有生硬艰深的大道理,就像在听一位坐在对面的优雅妇人在回味往事、感念人生,“我觉得对于中国传统文化巨细无遗的方方面面作者未必都很懂行,但她懂人情,这是更加难能可贵的。文化就应该这样鲜活地代代相传。”

本报记者 范昕

杨澜:幸福不是偶遇白马王子

有个流传挺广的段子说,20多年前杨澜面试《正大综艺》主持人时,最后一个问题是“你觉得自己漂亮吗?”养眼与否似乎是女主持人绕不开的问题。从主持人到媒体人,再到企业家,很多人说杨澜越来越有味道,她说:“腹有诗书气自华,我就把读书当做美容吧。”

阅读对于工作中的杨澜来说,几乎是一门功课。两部自创访谈节目《杨澜访谈录》和《天下女人》,前者播出14年,后者10年,采访嘉宾1400多位。为了解被采访对象,杨澜选择阅读。“因为工作需要,我读书越来越快,基本上2天就能读一本。国际关系、历史文化、社会心理学,需要读的内容涉猎很广。”不过,就像学生时代很多人爱读言情小说,如今是阳光媒体集团董事局主席的杨澜,坦言自己看得最少的恰恰是企业管理的书。“就像很多人会买‘如何致富’的成功学书籍,但是不是每个人都能发财,阅读还得看脾气和天赋。”

大多数时候,杨澜比较喜欢读一些心理学方面的书,她觉得今天中国的女性想平衡事业和家庭,还有社会、亲子等关系,再加上独立意识和个体成长,涉及心理层面的方面正越来越多。“情绪健康已成为一个日益关注的话题,许多人特别是女性,正受到情绪压力和抑郁症的侵扰,因此这几年我对幸福力和积极心理学、探讨当代人生存心理和平衡能力的书籍特别有兴趣。”此外,杨澜还喜欢历史大背景的小说故事,因为“看上去特别过瘾”。“暑假我给读初二的女儿推荐了老舍的《骆驼祥子》和《四世同堂》,她一开始说这样的小说有什么好看的,后来越看越觉得老舍语言生动,对人物故事和历史背景产生兴趣。”杨澜说,很多人觉得和孩子有阅读代沟,孩子们喜欢鬼怪、悬疑,不喜欢经典,“作为一个母亲,我也有无奈,不过‘胡萝卜加大棒’都得用,推销经典最好的手段是利用经典本身的魅力。”

这段时间,杨澜将朋友赠送的山下英子的《断舍离》放在手边,不时翻翻读读。“这本书讲的是一种人生态度,说很多人想用不断的占有来填补内心的空白,却缺少清理能力,不少人从房间到头脑心灵,都堆满了杂物。所以,应该在适当的时候清理环境和情绪,以及人际关系,去粗存精才能有时间和空间去做更有价值的事情。”不过,杨澜并不喜欢标签式的“心灵鸡汤”,市场上一些打着杨澜旗号的“幸福学”也都是冒名作品。“幸福其实可以更朴实一点,不是偶遇白马王子,而是你身边的人。”

除了读书,杨澜也写书。“20年前写《凭海临风》的时候,想写什么就写什么。现在不一样了,出版人会和你‘商量’,会觉得你的书名不够霸气,会选一张我觉得‘过于华丽’的照片用作封面。市场这个东西,让人又爱又恨啊!”有意思的是,在书评网站上,《一问一世界》和《幸福要回答》两本“知性”书刊的“同时关注”中,有不少“养生学”。“这是真实的阅读状况。”杨澜对此并不介意,她说,阅读本来就有不同的需求,并不用一说阅读就端着,非得装作“高大上”,“有实用的、有娱乐消遣的、有获得感悟的,只要是真实可靠的,就应该承认和接受。”杨澜说,“我家书架上有本《赤脚医生手册》,是我们家翻阅率最高的书,我妈怕翻烂了,还给它套了一个上世纪70年代的典型封套。现在我孩子要是发烧了,我妈还会翻翻那本手册。”

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室