东欧文学 不只有米兰·昆德拉(高兴)

http://www.chinawriter.com.cn 2014年07月22日10:59 来源: 北京青年报 高兴 |

| 法籍捷克裔作家米兰·昆德拉 |

|

| 捷克作家博胡米尔·赫拉巴尔 |

|

| 阿尔巴尼亚作家伊斯梅尔·卡达莱 |

|

| 匈牙利作家艾斯特哈兹 |

|

| 德国女作家赫尔塔·米勒 |

|

| 波兰作家贡布罗维奇 |

|

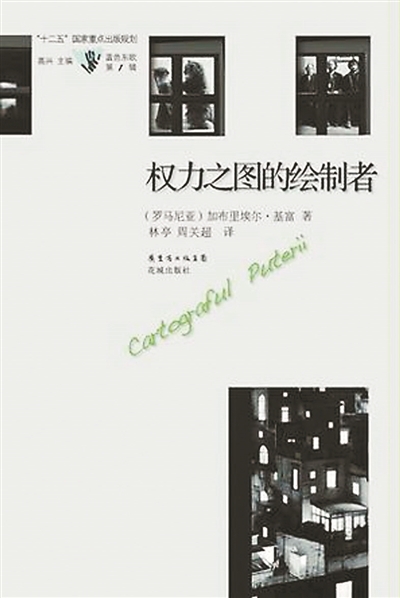

| 罗马尼亚作家诺曼·马内阿 |

|

|

|

◎高兴

导读:捷克著名作家赫拉巴尔 百年诞辰刚刚过去,又一位来自捷克的作家——85岁高龄的米兰·昆德拉暌违十年之后推出新作《庆祝无意义》。与此同时,“短经典”和“蓝色东欧”系列丛书 再度发力,贡布罗维奇、艾斯特哈兹、索雷斯库等东欧作家及作品进入中国读者的视野,一股东欧文学热正在中国读书界悄然兴起。因此,我们邀请“蓝色东欧”系 列丛书主编高兴对东欧的文学图谱做一番梳理。

东欧文学常常带有浓郁的意识形态色彩。因为,“东欧”更多的就是一个政治概念和历史概 念。在相当一段时间里,它特指波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚等七个国家。因此,“东欧文学”就是指上述七个国家 的文学。它们都曾是前苏联的卫星国,苏东剧变后,“东欧”这一概念不断改变。波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚不再愿意被称为东欧国家,它们更愿意被称为中欧 或中南欧国家。不少上述国家的作家也竭力抵制和否定这一概念,昆德拉就是一个典型。在他们看来,“东欧”是个高度政治化、笼统化的概念,对文学定位和评判 不太有利。这是一种微妙的姿态,在这种姿态中,民族自尊心也发挥着不可估量的作用。人们之所以依然在使用“东欧”这一概念,是因为这些国家有着太多的共同 点。

或者流亡或者出走

故国经验成全声名

不得不承认,恰恰是曾经高度政治化的土壤,成全了不少东欧作家的声名。

德 国女作家赫尔塔·米勒(Herta Muller,1953— )在罗马尼亚生活了三十四个年头,同罗马尼亚有着千丝万缕的关系。因此,我们完全可以将她 视作东欧作家。尽管后来定居德国,但她坚持书写罗马尼亚题材,更确切地说,书写齐奥塞斯库治下的罗马尼亚生活。这是她的策略,也是她的聪明,甚或狡猾之 处。用德语写作,写的却是“那些被剥夺者”的境遇,女作家顿时有了主题和题材上的优势,同时也明确了自己的身份:“被剥夺者”中的一员。小说家赫尔塔·米 勒于是又成为了控诉者赫尔塔·米勒。而且她的后一个角色似乎更加鲜明。这最终让她于2009年登上了诺贝尔文学奖领奖台。赫尔塔·米勒获得诺贝尔文学奖, 在相当程度上,就是文学与政治的某种微妙平衡。

罗马尼亚作家诺曼·马内阿(Norman Manea,1936— )走着相同的路 径。他五十岁时离开罗马尼亚,最终定居美国。他同样凭借几部揭露和控诉极权统治的作品,加上犹太财团的力推,已在西方获得相当声誉,俨然成为罗马尼亚乃至 东欧文学的代表作家。 他的代表作《流氓的归来》是一部小说体回忆录,讲述了马内阿的人生经历。其中,有关集中营经历和极权下生活的描绘尤为引人注目。此 书曾为马内阿赢得法国美第奇奖外国作品奖。迄今,他的主要作品均已被译成法语、英语、瑞典语等欧美语言。被译成瑞典语意义重大,因为他觉得离“诺贝尔文学 奖”更近了。

阿尔巴尼亚小说家伊斯梅尔·卡达莱(Ismail Kadare,1936— )一直是个分裂的形象:生活在地拉那的 卡达莱、歌颂恩维尔·霍查的卡达莱、写出《亡军的将领》的卡达莱、发布政治避难声明的卡达莱、定居巴黎的卡达莱、获得曼布克国际文学奖的卡达莱……他们相 互矛盾,相互抵触。因此,围绕着他,始终有种种截然相左的看法。他的声名恰恰就在一片争议中不断上升。但我们必须承认,他是个极为出色的小说家,完全可以 在世界文坛占一席之地。他的代表作《梦幻宫殿》人物几乎只有一个,线索单纯,时间和空间也很紧凑,可涉及的主题却广阔,深厚,敏感,有着丰富的外延和内 涵。卡达莱于1981年在他的祖国发表这部小说。他将背景隐隐约约地设置在奥斯曼帝国,似乎在讲述过去,挖掘历史,但任何细心的读者都不难觉察到字里行间 弥散出的讽喻气息。因此,人们也就很容易把它同卡夫卡的《城堡》、奥威尔的《动物农场》等寓言体小说连接在一起,出版后不久便被列为禁书。倘若说走向西 方,需要亮出某种通行证的话,卡达莱肯定最愿意亮出《梦幻宫殿》了。欧美已有评论家呼吁:“单凭《梦幻宫殿》一书,伊斯梅尔·卡达莱就完全有资格获得诺贝 尔文学奖。”

法籍捷克裔作家米兰·昆德拉(Milan Kundera,1929— )同样得益于文学与政治的平衡,只不过他自己 不愿承认。昆德拉真正进入欧美视野,恰恰是在“布拉格之春”之后。当时,他被当作了“纯粹出于义愤或在暴行的刺激下愤而执笔写作的社会反抗作家”。他的小 说也被简单地划入政治小说一类,这令他愤怒。其实应该说,艺术性和政治性的巧妙结合,正是昆德拉的魅力所在。比如他的短篇小说集《可笑的爱》,写得特别机 智,又十分好读。读读《搭车游戏》,那是场多么耐人寻味的游戏。一场游戏最后竟走向了它的反面。世事常常出人意料。任何设计和预想都不堪一击。我们无法把 握事物的进程。最庄重的可能会变成最可笑的。最纯真的可能会变成最荒唐的。最严肃的可能会变成最滑稽的。关键是那道边界。可谁也不清楚边界到底在哪里。

再读读《爱德华和上帝》,一个追逐女人的故事却如此巧妙地把信仰、政治、性、社会景况、人类本性等主题自然地糅合到了一起。层次极为丰富。手法异常多样。加 上不少哲学沉思,又使得故事获得了诸多形而上的意味。字里行间弥散出浓郁的怀疑精神。显然,在昆德拉眼里,一切都值得怀疑,一切都毫无价值和意义。这些小 说表面上看都是些情爱故事或干脆是情爱游戏,实际上却有着对人生、对世界的精细的思考。所以,将他的作品粗暴地政治化,是对小说家昆德拉的不公。而完全否 认自己作品中的政治性,则又是昆德拉本人的矫情。

昆德拉曾称那些富有个性却惨遭不公的艺术家为“家庭中不受疼爱的孩子”。他显然也是在说自己。这样的称谓,米勒、马内阿、卡达莱们肯定都会欣然接受。这让他们的流亡或者出走,更具悲壮意味和道德光芒,也让他们的写作更加引人注目。

文 学和政治的某种微妙平衡成就了不少作家,尤其是从东欧阵营中走出来的作家。我们在阅读这些作家时,需要格外地警惕。过分地强调政治性,有可能会忽略他们的 艺术性。而过分地强调艺术性,又有可能会看不到他们的政治性。如何客观地、准确地认识和评价他们,同样需要我们的敏感和平衡。

“始终没有缺席”的作家 更受东欧读者敬重

耐 人寻味的是,大多数东欧读者更加敬重和喜爱那些始终没有缺席的文学家。这样的文学家,在东欧每个国家都有一大批。波兰的希姆博尔斯卡、赫贝特、鲁热维奇等 等;捷克的赛弗尔特、赫拉巴尔、哈维尔、克里玛等等;罗马尼亚的布拉加、斯特内斯库、索雷斯库等等;匈牙利的凯尔泰斯、艾斯特哈兹、纳达什等等;斯洛文尼 亚的萨拉蒙等等。文学在此又与爱国心、民族自尊和同甘共苦等微妙的情愫联结在了一起。

仅仅说说希姆博尔斯卡、赫拉巴尔和克里玛,因为他们最具代表意义。

波 兰女诗人维斯瓦娃·希姆博尔斯卡(Wislawa Szymborska,1923—2012)儿时随父母迁居克拉科夫,从此便在那里度过一生。她将诗歌 写作当做“寻求魔幻的声音”,极度重视诗歌质量,一直以缓慢的节奏写作诗歌。她善于以轻松和幽默的语调描述和揭示沉重和深邃的主题。在1996年获得诺贝 尔文学奖之前,她的声望远不如米沃什、赫贝特和鲁热维奇等波兰诗人。诺贝尔文学奖一下子将她照亮,既给她带来了荣光,也让她陷入了惶恐。绝不能让诺贝尔奖 影响自己的正常生活,她发誓,并做到了。她轻盈而深刻的诗歌,以及她安静的生活方式,为她树立了极具亲和力的迷人形象。在她去世后,波兰文学界和出版界通 过举办朗诵会、出版诗集来纪念女诗人。克拉科夫国家博物馆还组织并举办了希姆博尔斯卡展览,展览别开生面,极具特色,名叫“希姆博尔斯卡的抽屉”,因为女 诗人一生酷爱抽屉,家里共有六百多个抽屉,收藏着她喜爱的各种东西。打开一个又一个抽屉,参观者看到了女诗人收藏的明信片、打火机、工艺品等等。展览还展 出了她的不少图书,和她用过的打字机、电话和沙发。只要拿起挂在墙上的电话,拨通她家的电话号码,人们便能听到女诗人的声音。

博胡 米尔·赫拉巴尔(Bohumil Hrabal,1914-1997)被公认为捷克当代最伟大的小说家。他是哈谢克的传人。但继承的同时确立自己的声音, 才是其魅力所在。赫拉巴尔从来只写普通百姓,他将这些人称为巴比代尔。巴比代尔是赫拉巴尔自造的新词,专指自己小说中一些中魔的人。“巴比代尔就是那些还 会开怀大笑,并且为世界的意义而流泪的人。他们以自己毫不轻松的生活,粗野地闯进了文学,从而使文学有了生气,也从而体现了光辉的哲理……这些人善于从眼 前的现实生活中十分浪漫地找到欢乐,因为眼前的某些时刻——不是每个时刻,而是某些时刻,在他们看来是美好的……他们善于用幽默,哪怕是黑色幽默,来极大 地装饰自己的每一天,甚至是悲痛的一天。”这段话极为重要,几乎可以被认作是理解赫拉巴尔的钥匙。巴比代尔不是完美的人,却是有个性、有特点、有想象力, 也有各种怪癖和毛病的人。兴许正因如此,他们才显得分外的可爱、饱满、充满了情趣。

哈谢克像斗士,无情,英勇,总是在讽刺,在揭 破,在游戏,在痛骂,在摧毁。赫拉巴尔则像诗人,总是在描绘,在歌咏,在感慨,在沉醉,在挖掘。哈谢克的幽默和讽刺,残酷,夸张,像漫画。赫拉巴尔的幽默 和讽刺,温和,善良,贴近生活和心灵。读哈谢克,我们会一笑到底。而读赫拉巴尔,我们不仅会笑,也会感伤,甚至会哭。赫拉巴尔还满怀敬爱,将语言和细节提 升到了诗意的高度。这既是生活的诗意,也是小说的诗意。

伊凡·克里玛(Ivan Klima,1931— )是捷克人心目中“始终 没有缺席”的作家,至今依然活跃在捷克文坛。他生于布拉格一个犹太家庭。二战期间,曾被关押在集中营里。除了短暂的出访外,他一直生活在布拉格。克里玛的 小说手法简朴,叙事从容,语调平静,结构松散,讲述的往往是一些小人物的小故事。整体上看,作品似乎都很平淡,但平淡得很有韵味。一种大劫大难、大彻大悟 后的朴实、自然和平静。他总是以谦卑的姿态,诚恳地给你讲几个故事,一段生活,然后完全由你自己去回味,去琢磨。他有从第一刻起就消除同读者之间距离的本 事,他的作品更接近生活和世界的原貌,笔下的人物一般都有极强的幽默感,有极强的忍耐力,喜欢寻欢作乐同时又不失善良的本性。而这些正是典型的捷克民族特 性。

许多人认为,小说仅提出问题并进行讨论,不提供答案。克里玛更加干脆,提出问题后,连讨论都显得多余。他更愿意通过“原封不 动”地描述一个个故事来呈现世界的悖谬和人性的错综。有评论家称他讲述的故事“触及了人类心灵极为纤细的一面”。小说外,克里玛还写有大量的随笔。他显然 拥有好几种武器:用小说来呈现和挖掘,用随笔来沉思和批判。进入新世纪,年过七旬的克里玛又接连出版了《在安全和不安全之间》(2000)、《我疯狂的世 纪》(2卷,2009)等散文和小说作品,让人们惊叹他不竭的创作活力。《我疯狂的世纪》实际上是部自传。在书中,克里玛结合个人经验,对整个二十世纪作 了深刻的反思。

小国作家寻找“世界性”

新生代文学底气十足

美国作家、英国作家,或法 国作家,写出一部作品时,就已然拥有了世界各地广大的读者,很容易获得一种语言和心理上的优越感和骄傲感。这种感觉东欧作家难以体会。有抱负的东欧作家往 往会生出一种紧迫感和危机感。昆德拉说过:身处小国,你“要么做一个可怜的、眼光狭窄的人”,要么成为一个广闻博识的“世界性的人”。因此,东欧作家大多 会自觉地“同其他诗人,其他世界和其他传统相遇”(萨拉蒙语),而最终成为“世界性的人”。进入二十一世纪,东欧文坛已涌现出不少视野开阔、底气十足的中 青年作家。

匈牙利小说家巴尔提斯·阿蒂拉(Bartis Attila,1968— ),凭借长篇小说《宁静海》(2001)在欧 洲文坛一举成名。小说最表层的故事围绕着母亲和儿子展开,因此人们普遍认为它是一部描写母子关系的小说。儿子“我”同母亲居住在布达佩斯老城内一套旧公寓 里。母亲曾是话剧演员,美丽,性感,倔强,自尊心和虚荣心都极强。在她的女儿叛逃西方后,她的事业严重受挫,她决定将自己关在塞满家族遗产和舞台道具的公 寓里,整整十五年,足不出户,直至死亡。“我”是一名青年作家,本应有自己的天地和生活,却被母亲牢牢地拴住。母亲不仅在生活上完全依赖他,而且还想在心 理上彻底控制他,甚至反对和破坏他的私人生活,就这样,将家变成了地狱,将儿子当做了囚徒。不知不觉中,外部环境在急剧变化:冷战结束,制度变更,匈牙利 社会进入全新的发展时期。可无论外部环境如何变化,家庭专制依然如故。

小说从母子关系到人性深处,从外部环境到内心世界,从家庭故 事到社会画面都涉及到了。因此,这绝不仅仅是一部有关母子关系的小说。小说写得密集,浓烈,大胆,极致,犹如长久压迫后的一场爆发,极具冲击力和震撼力。 作者实际上采用了一种极端的笔法:极端的故事,极端的生活,极端的爱情,极端的性爱,极端的关系。一切都超出常规。所有故事又都是隐约说出的,在对话中, 在回忆中,在追问中,在胡思乱想中,整部小说充满了变化、起伏,各种出人意料。

某种程度上,东欧曾经高度政治化的现实,以及多灾多难的痛苦经历,恰好为文学提供了特别的土壤。没有捷克,昆德拉不可能成为现在的昆德拉,不可能写出《难以承受的存在之轻》;没有波兰,米沃什也不可能成为我们所熟悉的将道德感同诗意紧密融合的诗歌大师。

同样,没有经历过南斯拉夫内战,波黑作家伊斯梅特·普尔契奇(Ismet Prcic,1977— )也绝不可能写出《碎片》这样的优秀小说。普尔契奇一直 试图描写上世纪九十年代的那场内战,但他却苦于找不到合适的写作手法,最终他采取了“碎片”式写作手法。他也索性将自己用英语所写的第一部长篇小说冠名为 《碎片》。小说主人公,同样名叫伊斯梅特·普尔契奇,离开饱受战争磨难的波斯尼亚来到美国生活。可他却怎么也忘不了过去,于是开始记日记,写回忆片段。整 部小说正是由那些日记、回忆和故事碎片组成,而这些碎片又被分为三部分。它们常常相互纠缠,相互呼应,相互遮蔽,最终融汇于一体。现在常常蒙上过去的阴 影;过去常常让现在面目模糊;而生活恰恰是由各种碎片组成的,其中过去和现在有时实在难以分辨。

波兰女作家奥尔加·托卡尔克佐克 (Olga Tokarczuk,1962— )的短篇小说《世上最丑的女人》属于那种“只可意会,不可言传”的精品。一个马戏团经理娶了世上最丑的女 人。人们怀疑他的动机,但他明白,这场婚姻确实是出于感情。只不过这是一份极为特别极为复杂的感情,伴随着好奇、厌恶和恐惧,却绝没有一丝恻隐之心。事实 上,恰恰是她的不同吸引了他。“要是他娶她为妻,那他就会与众不同——身份特殊。他就拥有了别人没有的东西。”但与最丑的女人具体生活却是可怕的,甚至残 酷的。他不得不时常短暂逃离,却又无法彻底离开。他成了个分裂的人。他对她既厌恶,又依赖;既开心,又绝望;既恐惧,又好奇。而最丑的女人某一天意识到, 人们之所以喜欢观看她,就是因为他们自己缺乏任何独特之处,他们是孤独的,苍白的,无聊的,空虚的。

这是一个特别的情感小说,一个特别的心理小说,一个特别的哲理小说,一个特别的寓言小说,那么细腻,深刻,悲伤,肌理丰富,让人久久地回味。

网友评论

专 题

网上期刊社

博 客

网络工作室