余华先锋道路三十年(童庆炳 等)

http://www.chinawriter.com.cn 2014年03月19日09:51 来源:中国艺术报 童庆炳 等余华先锋道路三十年

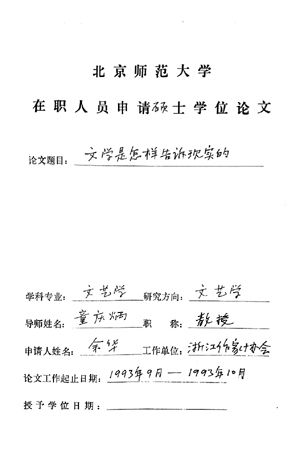

余华硕士论文封面

余华硕士论文封面余华创作的变与不变

30年创作道路,余华作品的变化是明显的。从上世纪80年代对形式的极致探索,转变到90年代中期及以后对生活的关注、对现实的深度介入。但是,也有很多人看到余华一以贯之的东西,这是一种从不停止探索的先锋精神,一种始终自由的写作状态,一种持续的对于文学与现实关系的思考。

找到了文学创作的钥匙

童庆炳(北师大资深教授)

今天见到余华,我不再用在鲁院教室里讲课时的眼光看他。余华已经成了一棵参天大树。我为他感到骄傲、自豪。余华在参加了北师大和鲁院合办的作家班之后,又在北师大继续研读了两三年时间。他在1993年9月到10月之间写了硕士论文《文学是怎样告诉现实的》 。我还留有这个论文原本,封面很简陋,上面是余华的字。

余华创作的成功是多方面促成的,包括他的天赋、努力、坚持不懈,以及他对生活的了解、观察等等。但是今天我又读了一遍他的硕士论文,我觉得,现在人们说余华的创作分为两个阶段,从上世纪80年代到90年代初是先锋派阶段,后来他开始写《活着》等作品,似乎转到了现实主义的写作。但是重读他的硕士论文,这种感觉淡了。我认为余华关于文学的观念、理论,对于文学真实的理解,是一贯的。

余华在他的硕士论文中提出一个非常重要的概念,叫做文学现实。现实各种各样,早餐喝粥吃馒头是一种现实,每个人都要经历。但是余华提出了与此不同的文学现实。他说,文学的不断改变主要在于真实性概念的不断改变,他认为生活是不真实的,是真假杂乱和鱼目混珠的。真实存在的只能是人的精神,只有进入广阔的精神领域,才能真正体会到世界的无边无际。文学的真实应该是连接着过去和未来,而不是一个环境、一种性格的普通故事。余华认为,文学的现实、文学的真实是一种精神的真实、内心的真实。我觉得,余华是找到了文学钥匙的一个大作家。

保持讲故事的睿智

张柠(北师大教授)

余华的《第七天》用只有13万字的篇幅,处理了一个非常重大的现实题材,举重若轻,很不容易。整个小说结构完整,叙事非常有韵律。余华在写到人世间的情感,特别是写到兄弟情、父子情时,非常感人。我觉得余华是天生的小说家,叙事简洁完备,讲故事的能力特别强。在故事不断衰落的今天,他依然保持一个讲故事人的睿智,这在当代作家中很少见。

早期余华的小说阅读起来可能有一定的障碍,因为和传统讲故事的方法不一样。到了《活着》之后,余华的叙事走向更加大众化的感觉,阅读没有了障碍,越来越多的人会追着他的小说阅读。当然这里也有一个危险,如果控制不严,会往大众化的方向偏斜。《兄弟》的下半部就出现了这个问题。怎样既保持先锋性,同时又跟更多读者建立一种关联性,这可能是作家一生都在探索并且需要警惕和提醒自己的一件事情。

写小人物的圣手

白烨(中国社科院研究员)

今天谈余华,可以从两方面看,一个是写作的意义,一个是写作的姿态。从写作的意义来说,我觉得余华是写小人物的圣手,他的一系列作品,尤其是《活着》 《许三观卖血记》 ,包括后来的《兄弟》 《第七天》 ,写的都是处于边缘状态的人物,但是通过这些人物,他把整个社会生活的现状,包括对历史的印象都反映了出来,让人觉得既荒诞又现实,把荒诞和现实做了非常好的对接。余华写小人物在当代文学中独树一帜。

从余华的写作姿态看,他一直在不断追求、不断突破、不断改变。读者或者评论家通常都有一个阅读期待,希望作家照着自己喜欢的路子走下去。但是余华在不断变化,这对评论家确实是很大的挑战。而且最直接的问题是,人们认识作家有一种过程,当开始喜欢余华的某种风格时,发现他又开始变了。所以余华总是和一些重要的奖项擦肩而过,跟这种变化有一定关系。余华的写作姿态,就是根据自己的理想去追求,没有文学之外的功名利禄的想法。他的姿态有非常强的自由性、民间性。

转变后小说留下了人物

孟繁华(沈阳师范大学教授)

余华是中国先锋作家里当之无愧的代表。1983年前后,中国文学真正发生了一场地震,余华、格非这些人揭竿而起,策动了一场中国文学真正的暴动或起义。过去我们关于文学的讨论,一直处在政治与文学关系的怪圈里。但是余华的《十八岁出门远行》等作品犹如天外来客,令人耳目一新。在先锋文学的道路上,余华一点变化没有是不可能的。先锋文学一个重要的问题是,余华在那个时期留下了很多作品,但没有留下人物。当余华发生变化时,留下了福贵、许三观、李光头等人物形象。这些年中国当代文学一个最重要的问题是没有人物,但余华的作品里有人物。这是一个变化。先锋文学作为一个运动已经成为过去,但是先锋文学作为重要的文学遗产并没有成为过去。我一直认为,在中国作家里面,有没有读过先锋文学、有没有受过先锋文学的洗礼,这个作家绝对是不一样的。

从形式转向内容从生活转向思索

贺绍俊(沈阳师范大学教授)

谈论余华的转型,必须放到一个前提下来谈,这就是余华有一以贯之的精神——先锋性。余华在第一次转型时,很多评论家都将这次转型看做是一种断裂,甚至把余华和一批先锋作家的转型看成是证明现实主义胜利、先锋末路的实践。我觉得这是极端错误的。事实上,先锋精神是渗透到余华的血液中的。

余华三十年的创作一直在不断地追求变化,个人觉得有两次比较大的转型。第一次转型,余华是从形式转向内容。上世纪80年代,余华把创作精力主要放在先锋形式的探索上,成熟以后开始走向内容、走向生活。我愿意把第一次转型后余华的写作看作是现实感非常强的先锋写作,一种具有生活实感的先锋写作。但是从《兄弟》到《第七天》 ,可以看出余华开始转向思想,从《活着》 《许三观卖血记》中对于人生境遇的关照,逐步触摸到哲学、宗教与精神的追问。这次转型对余华来说难度更大,那种阻滞的痕迹肯定还在,所以也引起比较大的争议。我觉得不必回避这些阻滞,有这些阻滞并不可怕,余华会处理好这些问题,会更好地进入一个形而上的境界。

先锋之争:已然终结还是依然延续

先锋文学是终结了还是依然困扰着当代的作家?在研讨会上批评家们就这一问题并没能达成共识。有批评家认为作为一种文学潮流,先锋文学已经终结。而有的批评家则指出,先锋在当代中国具有独特意义,先锋的焦虑从上世纪80年代一直延续至今。也有评论家认为,是否先锋并不重要,最为关键的是要讲好故事、留下人物。

先锋文学已经终结

王干(《小说选刊》副主编)

先锋文学的开始是作家、评论家、编辑家共建的文学思潮。如果没有《收获》 《钟山》 《北京文学》等刊物,先锋文学很难成气候。期刊在先锋文学建构当中的作用非常重要。但是,先锋文学今天已经终结,以余华的《兄弟》和苏童的《河岸》为标志。任何一个文学运动、文学思潮,都有起点也有终点。先锋文学已经是一种文学史的概念。大家认为余华早期的创作只是先锋文学,其实他的创作不仅仅是先锋文学。文学史上有新写实小说的概念,我当时是把余华的《现实一种》和《河边的错误》作为新写实的代表作来研究的。当时有方方、刘恒、刘震云等新写实作家,但他们的作品都是部分满足我的新写实概念,余华小说则最为完整地体现了我认为的新写实概念。余华的创作不仅是对先锋文学,对后来的新写实创作也起了作用。

先锋的焦虑延续至今

陈晓明(北京大学教授)

先锋文学的概念一直很难准确把握,有狭义和广义之分。狭义的先锋文学是指上世纪80年代中后期、 90年代初在《收获》 《人民文学》 《钟山》 《北京文学》 《花城》等刊物上发表作品的一个特定群体的作家,包括莫言、马原、洪峰、残雪、苏童、余华、格非、孙甘露、北村等,我们把他们这一时期的创作称为先锋文学,这个文学潮流在上世纪90年代上半期基本结束,他们中很多人自己也不太承认、认同先锋派这样一个说法,包括余华、苏童。

再说广义的先锋文学。我们后来突然发现,像莫言、贾平凹、阎连科、刘震云等作家也是先锋派,甚至可以说是新世纪的先锋派,因为他们一直在文学的形式变异和思想挑战性方面做出探索,依然具有先锋性。为什么今天中国有先锋的焦虑?这和文学本身大量惰性的常规化写作是相关的。这种先锋的焦虑,是对大量的常规化写作的平庸状态的反省和警惕。这种心理西方汉学家很难理解,也不同于西方意义上的先锋派概念。比如把莫言的《檀香刑》称为先锋派,从先锋派的概念上说是没有道理的,但是在中国来说又是有道理的。刘震云写过《故乡面和花朵》 ,写过《一句顶一万句》 ,这两部作品我认为都是先锋派。但是,在常规意义上,前者怎么说都是先锋派,后者在理论上怎么说都不是先锋派,但是在中国当下就具有先锋性,刘震云就是具有先锋意识的作家。所以今天先锋这个问题依然没有结束,不止是文学史的问题,而且是当下创作一个很难摆脱的焦虑。

先锋会成为巨大的陷阱

陆健德(中国社科院研究员)

特别看重名称,这是中国文化的特点。比如要讨论究竟是黑的猫、白的猫、后现代的猫还是先锋的猫?但是我觉得一个了不起的作家写好小说、讲好故事、留下了令人印象深刻的人物、读者愿意跟这样的人物交朋友,这就很好。为什么?老是说先锋很容易成为一种自我标榜。先锋只能偶尔为之,如果在这条路上一直是先锋,我们就怀疑是不是有意要做先锋?背后驱动的到底是虚荣心还是天才?有意要做先锋,和自然而然成为先锋有着巨大的差别。如果都觉得先锋是一条特别美好的道路,很多人都往这条道路上走,那么这条道路很可能会凝固成一个模式,而且会成为一个陷阱。

作家的写作,智慧和成熟特别重要。要冷静观察人和社会不容易。当代中国作家已经做得很好了,但还可以做得更好。不要让读者习惯于特别重的口味。巨大的伤痛、奇怪的可怜、乌七八糟的污泥浊水,有时候比较好写,但是时间久了容易让读者变得重口味。作家还是要在一些特别平常的生活里发现微妙的情况。曹雪芹就是这样的作家,小说味道不重读者也会喜欢。童庆炳先生讲到余华要用先锋的眼睛看世界,同时我也希望余华用经验的眼睛、日常生活的眼睛看世界。这样中国的当代文学作品,无论在国内还是在国外,都会在赢得读者的同时让读者得到一种新的养料。当然并不是那种廉价的心灵鸡汤,而是一种成熟的善良作为养料。这种养料在当今中国社会特别需要。

余华开创了极简主义的写作范式

张清华(北师大教授)

先锋的道路,某种意义上说就是中国当代文学的道路。大概从新潮文学、先锋文学之后,中国当代文学开始真正走上了变革。先锋的道路,同时也是当代中国重要文学刊物的道路,是当代中国文学批评的道路,因为很多批评家关于当代文学的基本看法、运用的基本知识,是在对新潮文学、先锋文学的阅读和研究的过程中建立起来的,我们的一套判断标准、关于文学的价值系统,都跟对这些作家的阅读有密切关系。因此我想先锋的道路包含了比较宽泛的意义。

余华是狭义的先锋派的重要代表。在中国当代作家当中,写出伟大、重要作品的杰出作家可能不少,但是还没有很多作家能够创造出一种范式,我认为余华创造了一种极简主义的写作范式。余华是一个运用文学减法最好的作家。这种写作有多个侧面。根据我的了解,大学里很多年轻人特别喜欢余华的作品。我想,一个作家可能很复杂,但也应该有很简单的一面,能够让不同层次的读者接近他。这方面余华是一个代表。先锋的道路,走到现在很漫长,我同时也要提醒余华,当他的趣味、文学想象的标准、能力变成一种普及性的东西,这时就要警惕和中产阶级趣味合流。但是直到今天,我仍然认为余华是一个人民的作家。

走向成熟的中国文学之路

20世纪的中国大部分时期处于动荡之中,能持续三四十年笔耕不辍是件奢侈的事。这某种程度上造就了批评家所说的20世纪中国现代文学前半部分基本是青春文学的问题。但是,新世纪以来,这种状况发生了巨大变化。一些从上世纪七八十年代开始创作的作家依然保持旺盛的创作活力,并且代表了中国当代文学的高度。他们创作的成熟,整体带来了现代汉语文学的新变。

从面对天空到介入现实

洪治纲(杭州师范大学教授)

读余华的作品大概20年了,有两个感受。第一,余华一直在处理作家和现实的关系,这和一个人在不同的年龄呈现的状态有密切关联。早期,余华试图以一种很简单的方式介入现实,比如1987年之前他发表了十来个作品,试图和现实建立关系。但是后来发现无法和现实建立关系,因此从1987年到1990年,他的整个创作体现出当时很多青年作家跟现实无法解决的一个关系。那个时代的先锋写作是跟现实背离的,他们的作品放到任何一个环境中都不会改变小说的本质,有点类似青年人不信任现实、永远面对天空的创作,标志性的作品是余华的《虚伪的作品》 。到了上世纪90年代,余华写了《在细雨中呼喊》 《许三观卖血记》 《活着》 ,直到1995年左右创作了很多很有意思的短篇小说, 《蹦蹦跳跳的游戏》 《黄昏里的男孩》《空中爆炸》 《战栗》等等,就像一个渐渐成熟的人,余华开始直面现实,这个过程中很多主题是充满着抗争的,体现了成熟的人和社会抗争的复杂情绪和状态。这个阶段是面向现实进行的反抗性的写作。到了新世纪,特别是《兄弟》《第七天》发表之后,余华的整个创作,无论人物设计,还是作家对社会的情绪,真正深度介入了现实,但是作家觉得反抗是无力的,作品体现出的是无奈、反讽、解构。三十年的创作道路,余华从最早的面对天空、面对理想,到与现实正面碰撞试图反抗,再到近几年来一种无奈的解构,通过这些变化,我感到的是一个人逐渐走到一定年龄对现实的理解,也代表了我们某一代人对中国现实变化内心的一种强烈感受。

余华作品还有一点令我为之迷恋,就是有一种很宽厚、温润的人性基调。虽然早期余华的作品给人冷冰冰的感受,有时候看到的是一个血管里流的都是冰碴的形象,但是从《在细雨中呼喊》开始,余华一旦让人物回到现实中,就会有很多温暖的地方。这是一个作家不可或缺的核心的东西。

成熟改变文学的品质

张新颖(复旦大学教授)

我从一个文青的学生时代开始阅读文学、阅读余华。如果在一生当中有一些作家可以跟着读30年,感觉特别奇妙。余华只比我们大几岁,我们经历了同样的社会变化,看着他在变化,自己也一定在变化,在这样不断变化的时刻,还能够一直读他的书,每次读都会有一些想法,这是很微妙、很特殊的一种感受。所以想到这些作家作品时,我个人心里是有一些感激的。

走上一条路,开始时可能人很多,但走着走着人会越来越少,有的人可能走到另外的路上了。所以30年的路走下来非常不容易。从现代汉语以来的文学创作来看,这是一个特别有意义的事情。因为讲到20世纪文学,现代文学的前部分基本是青春文学,我们讲每个时代的代表作品时,基本是讲那个时代青年作家的作品,从“五四”一直讲到40年代、 50年代、 70年代、 80年代,但是这个情况到了90年代之后发生了变化。一些80年代就开始创作的作家,甚至更早一点的作家,比如在70年代就开始创作的贾平凹,他们的创作持续了30年、 40年。这个不仅仅是时间拉长,而是在这么长的时间里他们一直是时代文学最重要的力量,而且是能代表时代顶层的作家。在任何一个国家、任何一个语言、任何一个时代,如果只有青春的、青年的文学,除了这个之外,没有中年的、老年的文学来做代表,我认为至少是不够丰富、平衡、完整的。这个局面,到了新世纪慢慢改变了,这对于中国文学来说是非常重要的事情,他们会改变文学的品质。

(本版文字由本报记者金涛根据现场发言整理,题目为整理者所加,未经发言者审阅。 )

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室