做个识字的中国人(于思奇)

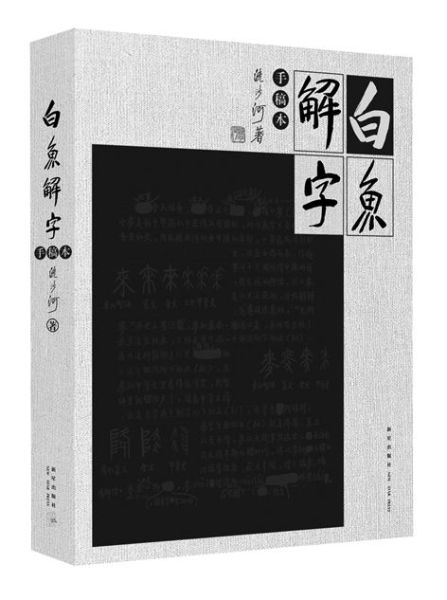

http://www.chinawriter.com.cn 2013年05月31日11:57 来源:中国科学报 于思奇 《白鱼解字(手稿本)》,流沙河著,新星出版社 2013年1月出版

《白鱼解字(手稿本)》,流沙河著,新星出版社 2013年1月出版天文学上有弗拉马里翁的《大众天文学》、昆虫学上有法布尔的《昆虫记》、物理学上有别莱利曼的《趣味物理学》、细菌学上有高士其的《菌儿自传》……为什么许多学科都有如此好玩有趣的科普著作,而中国的文字学却没有?学者流沙河决定将自己对于中国文字学的研究写成一本普通人都能读懂的“科普书”。

■本报见习记者 于思奇

“这样一来,‘余’不但是我的姓氏,也变成了‘余下’的‘余’,也就是我的姓氏‘余’有了‘多余’这种意思,我就变成了多余的人。你是不是觉得这样不合适?”

在接受《中国科学报》记者采访时,本名余勋坦的学者流沙河这样问记者。

“读出古音,写出古形,并能说清楚此字的古今演变过程。”这是在流沙河看来的识字标准。而他不断考证和研究汉字,了解它们从语言到文字的转化过程,也是希望更多的人能够通过阅读他的研究成果《白鱼解字》做到“识字”。

字形中的“秘密”

其实,最早“多余”的“余”字还带有一个食字旁,写作“馀”,表示饭菜没有吃完,剩下来的意思。而现在的“余”字在那时也有,它画的其实是一只犰狳,一种长得很像穿山甲的哺乳动物。

“‘馀’和‘余’是两个毫无关系的字,本来有不同的用法,但由于上世纪50年代开展的汉字简化改革,‘馀’被废除而用‘余’来代替。”

不过,在流沙河看来,同音不同形的“yu”字之间是不应该相互代替的。“你也姓于,我也姓余,但是我们的姓氏是不同的,自古以来,就有‘余’和‘于’这两个字。”

象形文字“于”画的其实是古代吹奏乐器竽。由于竽是用竹子做成的,所以后来“于”字又被加上了竹字头,造出了“竽”字。

虽然都发二声“yu”的音,但是“馀”、“余”和“于”却有着不同的含义和用法,这就是作为象形文字的汉字,最奇妙的地方。

流沙河告诉记者:“这是因为每一个汉字都有它的来历,并不是随意编造的。”

比如“我”字,其实画的是一件武器,在古时并不是表示第一人称。那时根本也没有一个专门用来表示第一人称的字。

但是当别人叫自己名字的时候,每个人都会本能地说一声“wo”来回应,所以后来就借用发音为“wo”,本用来表示武器的“我”字,来表示第一人称,并没有造出新的字来。

“这也说明语言是文字产生的基础,人类有语言已经几十万年,而有文字才不过几千年。”

1312个汉字的“前世今生”

翻开《白鱼解字》,每页都是写在方格中秀气的软笔小楷,它们都是流沙河写的。

流沙河告诉记者选择出版手稿的原因是:“很多字只有这样,才能说得清楚,象形文字本来就是一张张的画儿。”

从“一二三”的三到“山之多态”的山,直到三生万物,流沙河把文字分门别类,凡坐言起行、器物、自然人文等等,均按字的相关性归到一起,将人们日常生活中最常用的1312个汉字源娓娓道来。

跟着他,读者会发现原来一个汉字就像一台机器,能拆解成若干零件。零件组装配搭各异,就造出不相同的汉字。

在“捕兽钳与牛刀”一篇中,“今”字画得就是捕兽钳。由于远古时代人们思维方式简单,从事狩猎活动的他们,简单地认为,昨天的消失和明天的到来就如同野兽逃跑和还未来到一样,而今天就像是被夹子捕捉到的野兽,在他们的掌控之中。所以,流沙河认为,这是用“今”字来表示今天的来历。

书中不但蕴藏着流沙河的个人发现,也综合了其他许多文字学家的精华。

比如流沙河认为,历来的文字学家都说“‘田’字像是农民种的一块一块的田地”,这种说法是错误的,陈独秀对该字的解释是唯一正确的。

因为“田”字出现在农耕社会出现以前,那时并没有农民耕种的田地。但却在打猎活动中,存在着 “猎田”的说法。猎户把一块叫做“猎田”的土地包围起来,然后从各个方向开始捕捉野兽,这就是“田”字的来历,即“四面包围,纵横搜索”。

在他的这本《白鱼解字》中,类似的例子还有不少。

传承的不仅是文字

其实,在流沙河之前,也有很多文字学家做过类似的事儿。

东汉许慎的《说文解字》把9000多个汉字进行分类,从字形、字义、字声三方面逐一进行讲解,是中国第一部文字学著作。

自此以后,每一个朝代,都会出现文字学家,都会在《说文解字》的基础上继续研究。他们继承了这本书的精华,也在不停地纠正其中的错误。

“我所研究的古文字就是在这么多前辈的基础上进行的,他们的书我都曾拜读、研究过。”而在读这些书的过程中,流沙河发现,它们大都“非常枯燥乏味,一般人很难读懂”。

天文学上有弗拉马里翁的《大众天文学》、昆虫学上有法布尔的《昆虫记》、物理学上有别莱利曼的《趣味物理学》、讲解有趣,细菌学上有高士其的《菌儿自传》……为什么许多学科都有如此好玩有趣的科普著作,而中国的文字学却没有?

正是出于这样的想法,流沙河决定将自己对于中国文字学的研究写成一本普通人都能读懂的“科普书”。

“希望读者读了书后,能意识到,汉字作为世界上唯一仍在使用的象形文字,有它独特之处;也希望他们在发现汉字有趣后,能好好爱惜;更希望他们通过了解每一个汉字去了解包含在其中的历史文化,比如祖先的思维方式、艺术趣味、哲学观念以及他们所进行的劳作等;然后从了解到热爱,最终传承这文字间的传统文化。”

在这本名为《白鱼解字》的书上,流沙河寄托着太多的期望,在书中自序的最后一段,已82岁高龄的他这样写道:“白鱼又名蠹鱼,蛀书虫也。劳我一生,博得书虫之名。前面是终点站,下车无遗憾了。”

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室