中国作家网>> 访谈 >> 作家访谈 >> 正文

叶广芩:看君已作无家客 犹是逢人说故乡

http://www.chinawriter.com.cn 2016年06月22日13:30 来源:北京青年报 吴菲

叶广芩

叶广芩 叶广芩

叶广芩这是一个人被命运磨折、而文字却得以成全的故事

那些美丽的中国字,连同被父亲怜爱的记忆一起囫囵吞下

不说写作,光我这个人就挺珍贵的

有一天,我路过朝阳门外东岳庙琉璃牌坊,望着站立于现代高楼大厦间的故旧牌坊,突然感到对过往生活细节逝去的无奈和文化失落的不安。于是写了些反映北京人的小说,那些个困苦、坚韧,那些个热闹、人情,让人留恋,也让人一言难以道清。内中饱含了北京人的苦辣酸甜,也饱含了北京生活的点点滴滴。

——叶广芩

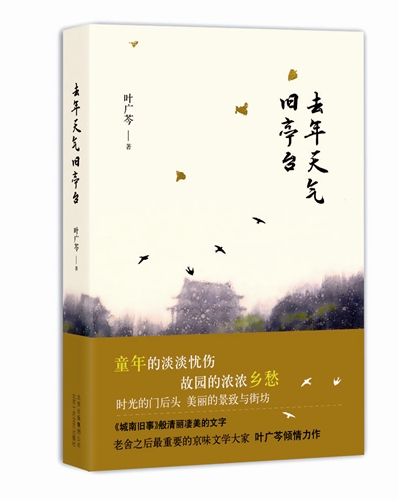

跟叶广芩的缘分也不知道怎么这么晚。5月末,她的新书《去年天气旧亭台》在京发布,我才第一次听闻她的名姓。

“这是本记载北京生活的小说集。里面有我的影子,我的生活,有我的街坊和儿时的玩伴。现在有了些年纪,又远离故土,便常常想起过去的事情。茫然四顾,亲人老去,家族失落,胡同拆迁,邻里无寻。

记忆中的胡同,一棵老槐,两只寒鸦,几堆残雪,半街房影,召唤的气息是如此强烈,如同母亲站在家门口的张望,引我踏着树的阴影、雪的清寒走回那些往事,走回我的童年。这是我无法逃离的宿命。我爱北京的日子,我是北京的孩子。”

这样的话由一个68岁的人口中道来,过耳很难忘掉——那口气听上去实在像是一个小女孩的,不是吗?难怪书封上有人提“城南旧事般清丽凄迷”。

身边随便一问,原来知道和喜欢叶广芩的人这么多,尤其北京人,一提就是——“《采桑子》啊,起码有十年了。”

《采桑子》和《状元媒》是她另外两部基于自己家族题材的长篇。寻来读罢,掩卷恍神良久——那种笔下十足“北平”魂魄的北京、古都旧梦般的图景,自己已经有多久没有读到过或被提示想起过了?印象里之前好像还只有林语堂的《大城北京》、郁达夫《故都的秋》,抑或老舍先生的《四世同堂》。居然大半个世纪后的今天,还有一个叶广芩可以。怎么会?

“能够细致写老北京生活的人不多了。因为经历过过去的日子,又还愿写、能写小说的人不多了。”传说中的“格格作家”叶广芩真实站到眼前,是高个儿、慈目、妆容细致的温和长者。“我就是个老大妈”,笑着这样说起时右颊有个很甜的酒窝。膝盖已经有点不太好,但走起路来腰还是很直。

她是满族,1948年秋生于北京;家族是叶赫后裔,镶白旗,祖居辽宁,乾隆年间入关;祖父为官,家族在东城的宅门深院一住就是数百年;父亲是光绪十四年(1888年)生人,60多岁才生下她;她是叶家14个儿女中的第13个,比最年长的大哥整整小了36岁;19岁那年却也赶上知青“上山下乡”,被注销北京户口,一去陕西50年,有关北京生活的记忆和语言自此被封冻在上世纪六十年代。

像一角掉出来的拼图,复盘无计。历大家族、经大时代,近七十年天地翻覆。

她47岁开始尝试“京白写京事”,一发不可收,早已被称“老舍之后最重要的京味文学作家”。

这是一个人被命运磨折、而文字却得以成全的故事。

太阳宫前边的小村叫夏家园,夏家园村边有个水泡子,长着大片大片的荷叶。水泡子当地人称之为窑坑,是过去挖土烧砖留下的深坑,积了水,长了水草,表面上清幽幽地水波不兴,其实底下深浅无测,走着走着,刚到腿肚子的水一下就没了顶。常听人说,谁谁家的孩子在东直门外窑坑玩水被淹死了。

——叶广芩 《太阳宫》

【太阳宫·夏家园的菜蔬】

连回忆都是孤单的

5月的最后一天,跟叶广芩的采访被约在中央美院。一早,坐十号线地铁出太阳宫站,换132路那地方叫夏家园。

手上,叶广芩《去年天气旧亭台》的第一篇,就是《太阳宫》——

“太阳宫是北京过去、现在都不太有名的地方。小时候我很自豪地跟别人谈论太阳宫,却几乎没人知道。现在跟人说起太阳宫,会有人哦一声说,地铁十号环线上的一个车站。除此之外再说不出更多。当年那美丽、快乐、神秘的地方竟不为人所闻,仅成为我的个人收藏,这点让我什么时候想起来什么时候觉得遗憾。为纪念太阳宫,所以我才给你们写下这篇文字。这是我世俗的宿命,也是我对这一地方的感念和期许。”

小时候去太阳宫,是跟着家里大人去上坟。“我们家的坟地在坝河,坝河离太阳宫很近,离夏家园也不远。”叶广芩真见过太阳宫那座破败的小庙。上世纪40年代去那边,出东直门坐三轮车得走上半天。那一带旧时是大户人家的坟地,也是北京的老菜乡,老百姓多以看坟和种菜为业。坝河曾经是元代通大都的漕河,水源丰富,土地更肥,所有的菜都很水灵。

“太阳宫是我和农村接触的初始,从这里我知道了什么是‘乡下’,知道了什么是沤粪、浇地、除草、打尖。以致我长大后到农村插队、当农民,望着异地的河沟水渠、黄狗白杨才并不觉得生疏。”

还是小姑娘的叶广芩还曾一心向往太阳宫和夏家园西北那个叫芍药居的地方。大人们跟她说:“芍药居还是种菜的地方,那儿并没有芍药花。菜农老赵在自家院里种了几株芍药,文人们便附会成了芍药居。芍药居哪儿有太阳宫好,太阳宫多大气!”

而今,太阳宫和芍药居都是北京城铁的大站,童年时心目中世外桃源一般的乡野成了交通枢纽,来来往往的车,熙熙攘攘的人,昼夜不息。“我本人也从北京二环内的‘白菜心’搬到了太阳宫附近,这在以前是不能想象的。”退休后的叶广芩,她北京的房买在望京,有时坐两三站公交到夏家园买菜。

“我爱在繁华热闹处看人,坐在石凳上,看着匆匆走过的人流,都很忙,都很急,所做的事情都很重要。他们从地铁出来,啃着汉堡,嘬着热橙,不知道这里曾经有过的豆粥和贴饼子。没有谁细品过这个地点的前世今生,没有谁知道曾经的小庙和那里面造像拙劣的四位老爷。我拦住一个姑娘,问她这里为什么叫太阳宫,她莫名其妙地看着我,置疑地退后半步,那眼神分明是‘这人有病’。我问一个等公交车的小伙,这里为什么叫太阳宫,他的回答干脆简单,‘不知道’!”

连回忆都是孤单的。常常,只有在她自己的眼中,北京片片高楼大厦之上会浮现出那些地方过去的样子,像是叠印上去一张老照片。“现在有这样感觉的人北京没几个了。年龄在这儿摆着,能有这种经历看到过去也看到今天的老人,不是太多了。从这点来说有时候我也觉得,不说写作,光我这个人就挺珍贵的。”说这话时,叶广芩笑得带点落寞自嘲。

一个被叶家人叫做“王八丫丫”的很淘气的小姑娘在园子里孤寂地住着,那实在是一段磨人性情的岁月。我常常坐在谐趣园水榭的矮凳上,望着亭台楼阁,以孩子的心,编织一个又一个与眼前景致和我有关的美丽故事。故事里自然要有园子的主人公皇上和老太后,不能少的是年轻的渔家女桂英和她的老爹爹萧恩,我一定更是其中举足轻重的角色……

——叶广芩 《颐和园的寂寞》

【颐和园·德和园戏台的楹联】

置身绝美中的寂寞成长

住在颐和园中、满目水光霁月成为日常,这么奢侈的童年能想象吗?

然而那却并非叶广芩的什么好记忆。那时家里刚又添了她的小妹妹,父亲工作老去外地,母亲照顾不过来,只好让她跟着三哥三嫂生活。

三哥广益是北平解放时被任命接收颐和园的工作人员之一。“德和园大戏台东边有个夹道,那里有几个相同的小门,我们就住在其中一个门里。门小院子却大,里面北房一排,前廊后厦,高大宽敞,连那睡觉的雕花木炕也是嵌在北墙里,古色古香,十分的与众不同。小院不少,小孩子却没有一个。”

白天哥嫂上班,叶广芩就满园子跑。“到吃饭点儿跑到东宫门食堂那院,吃完一抹嘴就又跑了。现在想想也真是,那时我才四五岁,我们家人也真放心,他们也不怕我淹死,也不怕我丢了。”她觉得自己在家里老像被忘掉的一样。

满园秋风萧瑟时,父亲来看她。她吵着要跟他回家,再不愿在这不是人待的地界住下去。“记得是在谐趣园的知鱼桥上,父亲望着阴冷的水、枯败的荷叶说:‘此景难得,此境难寻。景为水残,时为秋残,这是千古文人能够享受和欣赏却难以解释和理解的心境,你这个小东西置身于绝美之中却茫然不觉,实乃愚钝不可教也。’”

父亲解放前在国立北平艺术专科学校教书。那是旧时京城很有名的学校,校长是徐悲鸿,著名画家齐白石、徐燕荪等也都任过该校教师;王雪涛、李苦禅等大家均毕业于此。对于这个花甲之年才得来的女儿,父亲非常看重。

德和园的大戏台,是杨小楼、梅兰芳们一代宗师给西太后唱戏的地方。叶广芩至今背得出戏台两侧的楹联——“山水协清音,龙会八凤,凤调九奏;宫商协法曲,像德流韵,燕乐养和。”因为父亲教她认字,就是从这几个字开始、一天五个一天四个地认起的。“也只是识字,至于那意思,是一点也不明白。”

再后来就走到哪儿讲到哪儿。小女儿拖着老父亲的手,把那些美丽的中国字连同被父亲怜爱的记忆一起囫囵吞下,最终却成为毕生的营养。印象里,“整个园子,数谐趣园的楹联最为清丽秀美:‘菱花晓映雕栏日,莲叶香涵玉沼波’;‘窗间树色连山净,户外岚光带水深’。如那景色一样,是让人永难忘却的佳作。”

父亲还哄她寻找一种叫做“哈拉闷”(满语:水怪)的东西,说因了哈拉闷的存在,这园子才有生机灵气。叶广芩找得很投入,“从龙王庙的码头到北宫门的石阶,从西堤六桥的桥墩到仁寿殿的流水沟眼儿,这些人迹难到的所在都被我细细地窥探过。从1750年乾隆修建这个园子至今,想必还没有一个孩子将这所园林阅读得如此仔细,如此淋漓尽致。”

伴随着寻找的,是那些通连天地、混乱古今的幻想,也都借助着美丽的山水而生。“那种处境,培养了你想多于说。因为没人说。而那些熏淘,潜移默化。所以我说现在的孩子们,不妨学点古文,学点古代的东西,即便现在还不理解,随着人生阅历的增加,会慢慢都溶化到血液中。”多年后,叶广芩这样回望自己文学想象力和美感养成的源头。

我住的老宅是一座带花园的三进四合院,前庭有海棠丁香,后园有柳树榆树。前廊后厦,磨砖对缝,青石台阶,朱红漆柱,可一见叶氏家族昔日的殷实严整和传统生活情趣。叶家的十四个孩子——我和我的兄弟姐妹们,曾经在这里出进盘桓,哭笑玩闹,争打吵斗,演义出多少故事,生化出多少情感。

——叶广芩 《旧家拆迁杂感》

【西颂年胡同·叶家大宅的笙箫】

过去的风华、苍凉和温情

叶广芩家的老宅在东城西颂年胡同。

“父亲在美院从事陶瓷美术教学与研究,我的三大爷也在这所学校工作。老哥儿俩打小居住在一起,没有红过脸,没有分过家,兄弟孔怀,为小辈们做出了好榜样。老哥儿俩不惟画画得好,而且戏唱得好,京胡也拉得好。我们家是个大家庭,几重的四合院幽深幽深,晚饭后,老哥儿俩常坐在金鱼缸前、海棠树下,拉琴自娱。那琴声脆亮悠扬,美妙动听。几位兄长姐姐亦各充角色,生旦净末丑霎时凑全,笙笛锣镲也是现成的,呜哩哇啦一台戏就此开场。《打渔杀家》完了就演《空城计》,然后《甘露寺》接着《盗御马》,《吊金龟》接着《望江亭》,戏一折连着一折,一直唱到月上中天。”

拥有如此传统生活方式的大家庭,直到“文革”才四分五裂。“我们家族的人都很有艺术气质,所以自然不自然地,很多艺术的东西在这个家族里就流传下来。”

四哥广民比叶广芩大24岁,教她书法。2003年写信告诉她:“我的受业恩师章草大师罗复堪先生,其兄罗瘿公人所共知是程砚秋的老师。老舍先生善唱老旦,俞平伯先生爱唱昆曲,俞家与我们家是邻居,他的父亲与咱们的大伯父是至交,俞平伯先生的妻兄许雨香先生当年是我在北大文学院的昆曲老师。我的陶瓷老师陈万里先生早年在北大也爱唱昆曲,《鲁迅全集》内有讽刺他的言语。他的摄影功夫与台静农先生齐名,可惜‘文革’中去世。恭亲王之孙溥心畲先生与我们有通家之好,在咱们家的正屋,我当着父辈的面,正式磕头拜师,向他学字画。溥心畲先生也爱唱老旦,并能自己弹弦子,唱自作的‘牌子曲’。溥心畲与张大千齐名,而文雅过之,诗词歌赋书画,无一不精,可惜死在台湾。”

“我的家人都非常精彩,所以我们家能成我这么一个作家,也真是绝了。”叶广芩这样说,“我小时候爱问,问我妈,问哥哥姐姐到底是怎么回事。现在觉得自己当时问得还是太少了。今天的北京,热热闹闹、繁华似锦的,过去的风华、苍凉和温情,很少有人体味了。”

“闺秀遗风+贵胄笔墨”,网上查到有人以此为题论述“叶广芩的家族题材创作”。而事实上,这跟“格格作家”的称谓一并,是叶广芩个人最不以为然的。

“我的母亲是出身齐化门(今朝阳门)外南营房穷杂之地的女儿,小百姓的柴米油盐、小门户的喜怒哀乐、高雅之外的平常、阳春白雪所排斥的下里巴人,从来就是我生命中另一个很重要的组成部分。人们以为我所经历过的就是温文尔雅、雍容华贵,再没有其他了。其实错了。”

父亲1956年去世之后,家境日渐艰难,开始靠典卖来维持生计。先是父亲的文物字画,后来是母亲的衣物首饰。“母亲不忍与旧物相别,打点完东西就让我提着到委托商行去跟人讨价还价。后来,我写的家族小说里面有不少地方涉及到了古玩方面的知识,比如对明清瓷的鉴定、对古玉真伪的辨别等等,其实都是通过卖自家物件而获得的,学费是难与人言的酸涩、无奈和感伤。”

当日母亲曾言:“你长在贫困之家,要争气,此时咬得菜根,即便他年得志,也不能为绮丽纷华所动。”这话叶广芩至今不敢忘记。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室