中国作家网>> 访谈 >> 资讯 >> 正文

严歌苓小说《扶桑》再版 高晓松买下音乐剧改编权

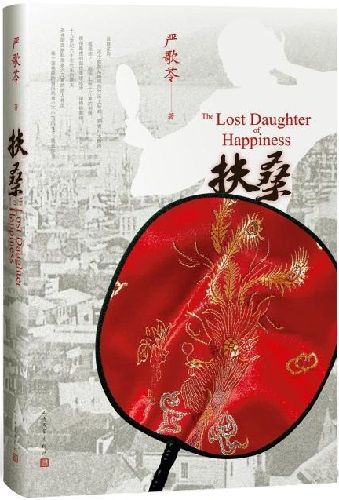

http://www.chinawriter.com.cn 2016年03月14日09:54 来源:新华网 《扶桑》,严歌苓著,人民文学出版社2015年11月版。

《扶桑》,严歌苓著,人民文学出版社2015年11月版。 3月6日,严歌苓与音乐人高晓松、编剧史航就“糟糕的历史与优美的文学”在北京大学展开一场对话。

3月6日,严歌苓与音乐人高晓松、编剧史航就“糟糕的历史与优美的文学”在北京大学展开一场对话。新华网北京3月8日电(记者 王志艳)“这就是你。这个款款从喃呢的竹床上站起,穿腥红大缎的就是你了。缎袄上有十斤重的刺绣,绣得最密的部位坚硬冰冷,如铮铮盔甲。”这是著名旅美作家严歌苓1995年创作的小说《扶桑》的开篇,一个东方女子的形象孑然而立。《扶桑》以十九世纪美国淘金热为背景,讲述了一个中国女人扶桑为寻夫被拐到美国旧金山,被迫沦为妓女,并与美国少年克里斯产生了一段纠结的爱情故事。

20年后,人民文学出版社重新出版了这部讲述移民血泪史的作品。3月6日,严歌苓与音乐人高晓松、编剧史航就“糟糕的历史与优美的文学”展开了一场对话。

谈及这部小说的创作缘起,严歌苓说是“一次意外”,“1993年,我偶然进入了一个中国移民历史陈列厅,看到的第一张巨大的照片就是这样一个女人,穿的非常华贵、态度非常的雍容,她有一种神秘的东西在身上。这个形象对人的震撼,对人产生一种神秘的、没有道理的、莫名的启迪。”

彼时的严歌苓只身涉过重洋未久,在美国苦读写作学,攻读艺术硕士学位,患了严重的抑郁症,常常处于近乎疯狂的写作状态中。作为一个东方人置身于西方世界多元文化价值体系中,是极度敏感而脆弱的。这个形象赋予的灵感、所有尖锐的疼痛投射在这部小说里的主人公扶桑——一个半世纪前北美第一代华人移民身上,将严歌苓体会和理解的东方伦理和盘托出。

“可以说这是一部残酷的移民血泪史,是东西方两种文明、两个种族之间曾经对立、猜忌、误解的历史。扶桑笨拙而雍容的体态、慈憨寡言的心性、饱受摧残的经历,对近代整个东方世界都具有高度的象征性。”人民文学出版社的琼花在评论中这样写到。

如果只是把“扶桑”当做一个东方传统中“逆来顺受”被侮辱与被损害的女性形象,严歌苓认为是误读,她说:“一直到现在,基督教男性还有一个我首先要救你,在救你的过程里产生恋爱的臆想。但是他们不知道中国是一个受难的民族,中国女性坚强极了,柔韧极了,我是不可能被你毁掉的。代表白人男性的克里斯想救人,但扶桑内心所有的呼喊和所有的需要都不在于此。扶桑的整个爱情故事就是一句话——‘爱我吧,不要救我’。”

对此,高晓松也表示认同,他曾在自己的节目中多次提到《扶桑》,“这部小说给了我很多很多,我看到一个很少见的、不需要男性救赎或者不需要男性的世界救赎的女性。”高晓松还感慨严歌苓“下笔太狠了”,“歌苓姐这么美的女人,不怜悯自己,不怜悯这个世界,也不怜悯她笔下的人物,我觉得这是成为伟大作家的原因。”

高晓松毫不掩饰对《扶桑》的钦佩和喜爱,更在现场爆出,已自掏腰包买下了作品的音乐剧改编权。据悉,《扶桑》的电影改编也正在进行中,不过严歌苓坦承很多人被小说迷惑了,认为文字很有画面感,其实改编起来很难,即便身为好莱坞专业编剧改编自己的作品,第一稿剧本仍没有被通过,还得继续改。“用文字来形成视觉感的时候,它是一种超过了写实的形而上的形象感,它和最后电影要呈现出来的形象是两码事。后来我改了十几遍这个稿子,但怎么样也不能把小说的那种感觉完全放进去。”严歌苓说。

严歌苓接受记者采访。

严歌苓接受记者采访。对话严歌苓>>

“我不相信有纯粹的历史故事”

问:20年前您创作《扶桑》时,刚到美国没多久,经历了很多困难,那些苦闷在写作中是否得到了释放?

严歌苓:当时在美国很多时候都非常孤独、困惑,生存和语言文化上没有归属感,我想每个移民都有这样一个阶段。但我这样一个内心比较敏感、怯懦的人,从心理到生理体会到更多创伤式的拔根和扎根的过程,所以对前辈移民的关注与自己作为新移民的身份是有关系的。

问:有一种说法是“历史是挂小说的钉子”,对于您的小说,历史是作为宏大背景烘托人物,还是通过人物来叙述历史?

严歌苓:我觉得都有吧,我对某一段历史对个人命运和对种族的影响非常重视,比如当时中国的移民潮源自美国淘金热、修西部大铁路,从而形成的唐人街,那是在很多城市都有的永远不可能被同化的一个小小的“中国”。我想历史不可能纯粹是历史,历史最终形成了你、我、他们。我写历史希望把我自己的关照,用当代人的意识感觉来写,我从来没有写过纯粹的历史故事,因为我不相信有纯粹的历史故事。

问:华人向海外移民是一个宏大的主题,20年前为什么从一个爱情故事的视角去切入叙述这个群体?在《扶桑》中感觉您描述的苦难带有很大程度的传奇性,里面的人物有去文明化的特质,为什么会选择这样去写?

严歌苓:正好在那个时间我接触到的移民故事是从淘金热引起的,也正好扶桑的故事能够反映那个时期中西文化的碰撞,引发我去写这个爱情故事是因为其中带有文化与哲学的思考,包括对宗教的思考——基督教的拯救精神是不是我们所需要的?小说中的男主人公克里斯其实是代表着西方的基督教文化形象出现的,尽管扶桑再爱他也没办法接受他,因为克里斯的态度是救赎的,居高临下的,而扶桑的整个爱情故事就是一句话——“爱我吧,不要救我”。其实《扶桑》是一部充满象征性的小说,他有很多形而上的叙述,扶桑、大勇、克里斯是一种写意的、象征性的存在。

“唐人街是拒绝被同化的象征”

问:“扶桑”是十九世纪的移民形象,这个时代的新移民形象有哪些变化?

严歌苓:变化是非常大的。八十年代末我们到美国,那个时候的理念是自己必须有足够的教育才能生存,才能在这片土地上扎下根,所以拼命的武装自己,拼命的打工,在学校里争取当全A的学生,这样才能保住奖学金。后来的留学生慢慢就和我们不一样了,我的侄女2000年以后去留学时,每年可以自己拿出比较可观的留学费用了。现在就更不一样了,很多人有能力在美国买房子,然后孩子可以在当地接受教育等等。随着全球政治、经济平衡不断的被打破再建立,中国的新移民不用再像以前一样必须要受到最好的教育,拥有一定的经济能力才能扎根。

问:如果现在再让您去写移民故事会有什么不一样?大多写移民故事的作品主题都是表现移民的边缘化及东西方的文化冲突,您认为主要冲突在哪?东方文化的基因是什么?

严歌苓:现在写肯定会有很大不同。那个时候是怀着很大的愤怒写的,因为第一次看到华人曾受到那么多不公正的对待,我当时一天可以写7000字。但现在就不会那么愤怒了,第一是因为年龄的增长,二是在西方生活这么长时间以来观察到东西方文化冲突其实已经存在了几千年。我对东西方文化冲突持悲观态度,没有办法可以彻底的和解,自认为是强势的西方文化从来也没打算理解你,因为理解意味着他要放弃居高临下的位置,要像你一样。

东方文化的基因,这个可能会说得比较远。但就像每个城市里那个小小的Chinatown(唐人街)一样,他是拒绝被同化的象征。很多在美国的中国父母都因孩子学不好中文而苦恼,我们用几千年传承下来的教养文化去抵御外族的入侵,所以说我们是很难被同化的。

“希望我写的人物呈现一种'钝感力'”

问:您笔下的女性常常表现出“笨拙”的姿态,扶桑也是这样的,为什么要把女性这样塑造?她们的性格和您有相似的地方吗?

严歌苓:有重叠的地方,也有把她们理想化了的地方,我本人是心很大、比较宽容,不记仇的性格。但是我非常敏感,我希望我写的人物呈现一种“钝感力”,可能她们表面无动于衷、无所谓,但是她们内心是非常聪慧的,都是有悟性和大智慧的,像扶桑这样早早就悟出了男女之间的关系是什么。其实这样人并不笨,她表现出来的“笨”只是一种保护。

问:您在《扶桑》中塑造了群体受难者的形象,有对白人工友煽动罢工无动于衷的华工苦役这种蒙昧的受难者,也有扶桑这样赋予她母性光环的受难者,“受难”这种创作命题的缘起是什么?

严歌苓:中国人经历过很长一段吃不饱和战乱的历史,饥荒,人口众多,僧多粥少,能有三分地耕种会非常的珍惜,同样能得到一个修铁路、可以有钱养活一大家子的工作机会就觉得很难得了。我们对苦难的接受程度比任何一个民族都要多,我们对苦难的认知也与别的民族不同,这与本民族的历史文化与地域有很大关系。我们的危机感与拥有大片可开发的美洲大陆的人是不同的,我们民族最大的优点在于能隐忍、能吃苦、勤劳,当然你们这一代的年轻人已经不必如此了。但早年的华人能在旧金山拥有40%的土地所有权与他们的民族特性有很大关系的——愚昧在于此,福气也在于此。

问:您写到扶桑“用跪着的姿态去原谅了所有站着的居高临下的人”,为什么用这样一种书写去表达女性甚至这个民族对苦难的态度?

严歌苓:这来源于我前夫的母亲,她是一位农村妇女,当年磕磕绊绊学会识字以后写了一本回忆录,其中讲述了很多小时候农村生活艰难的场景,但她并不认为那是苦的,而是用见怪不惊、很平常心、淡然的态度去应对,苦就是她每天的生活。她的这种写作技术,就让我感觉到中国女性“她们怕谁”,是这种精神,这样的一种生命,这样的一种存在,给了我很大的启示。

“退后十年、二十年,巩利适合演扶桑”

问:除了写小说您还是一名专业编剧,小说创作与剧本创作有哪些不同?

严歌苓:剧本创作有时间的压力,在什么时间内要交稿,对自己的要求不同于随心所欲写小说,更有上班的感觉,你的责任心比小说要大。

问:和您的很多作品一样,《扶桑》也要被改编成电影了,这个形象其实挺难演的,如果让您选择的话,哪个女演员能胜任?现在电影的进展怎样?

严歌苓:如果再退后十年、二十年,我觉得巩利是比较适合的,到今天你还能从她的眼中看到一种“meng”的东西,一种是“懵懂”的“懵”,一种是现在你们所说的“萌”,都还存在。也许是因为她很早成名就被保护起来了,所以她不需要在乱世里混的那种狡诈。她眼睛里的那种东西是天生的,我觉得特别可贵。现在的女演员我就不太了解了,也不知道谁来演合适。电影方面,我写的第一稿剧本没有通过,现在还在改。

问:之前您说过创作中会不断精减文字甚至有删掉十万字的,对《扶桑》有进行过删改么?是否会克制自己在小说中的语言表达?

严歌苓:我在每本小说里都有删减,一般都会删掉很多东西,干货越多越好,每一句话都要有它存在的道理、含金量和信息量,抒情也要有道理要好。现在我越来越觉得抒情可以越少越好,应该更理性、冷静的处理我的故事,删减是一个必要的改小说的步骤。像海明威说的:我用站着的姿势写作,使自己处于一种紧张的状态,迫使自己简洁精炼地尽可能表达思想内容;但我坐着修改,舒服从容地把废话删掉。

网友评论

专 题

网上学术论坛

网上期刊社

博 客

网络工作室